肌萎缩侧索硬化(Amyotrophic Lateral Sclerosis,ALS),俗称为“渐冻症”,是一种累计大脑皮层、脑干和脊髓运动神经元的神经系统变性疾病,其在临床症状上主要表现为进行性肌肉无力及萎缩,从而对患者的机体产生严重影响,导致患者出现严重的运动功能障碍,并会对患者的言语、吞咽、呼吸功能等都产生一定程度的影响[1]。目前在临床上肌萎缩侧索硬化被普遍认为是一种多系统疾病,不仅会对患者的运动功能产生影响,还对累及到运动外区域,对患者的认知、行为等造成影响,形成神经功能障碍。ALS在临床上主要表现为发散型,占比可达90%,而约10%患者伴有家族史,中老年患者为ALS的主要患病群体,大部分患者在发病后5年内会死于呼吸衰竭,对于患者的生命安全形成严重威胁。早期诊断在ALS患者的治疗有着重要意义,但由于其发病机制尚未明确,因此对于ALS的诊断缺乏病理及生化上的金标准。但随着现代医学技术的发展,核磁共振成像(Magnrtic Resonance Image,MRI)技术逐渐发展成熟,有研究认为MRI在对ALS患者的早期诊断中具有重要作用,因此本文旨在研究以MRI为代表的神经影像学技术对于肌萎缩侧索硬化的临床诊断及应用效果,从而促进临床医学技术的进步。

1资料与方法

1.1一般资料

研究选取了2020年1月至2023年1月我院收治的32例肌萎缩侧索硬化患者,以1998年世界神经病学联盟(WFN)的修订诊断标准,32例患者均被确诊或拟诊为ALS。其中确诊为ALS的患者23例,拟诊为ALS的患者9例,所有患者均是首次进行临床病理学诊断。32例患者中男17例,女15例,年龄在36~77岁,平均年龄(55.27±11.29)岁,其中 男性年龄在37~77岁,平均年龄(53.28±13.25)岁,女性年龄在36~73岁,平均年龄(56.01±10.32)岁。起病部位在单侧上次的9例,单侧下肢的8例,球部6例,双下肢3例,双上肢2例,偏侧肢体2例,四肢1例,症状(并额颞叶痴呆)1例。

1.2纳入与排除标准

纳入标准:①所有患者均符合WFN对于肌萎缩侧索硬化的判定标准;②研究取得了患者及其家属的同意,并签订了相应的研究同意书;③研究获得了医院医学伦理委员会的许可。

排除标准:①伴有其他重大器质性病变的患者;②病例资料不完整的患者;③伴有精神类疾病的患者;④无法配合本次研究的患者;⑤有肌萎缩侧索硬化家族史的患者。

1.3方法

对所有患者均进行肌电图(EMG)和核磁共振成像(MRI)检查。肌电图检查采用常规的检查模式,在行MRI检查前,需要患者取下身上所有金属类饰品,避免影响检查结果和患者身体健康。研究选用德国西门子3.0T磁共振(Prisma,Siemens Medical Systems,Erlangen,Germany)对患者进行图像采集[2]。选用熟练放射科医师进行操作,行检查过程中,患者要尽可能保持意识形态的清醒,闭目采取仰卧姿势,平躺在检查床上,双手置于身体两侧或胸前,选用紧密填充的海绵垫对患者的头部进行固定,从而降低患者在检查过程中的头部运动幅度,用耳塞减少噪音对患者的影响。使用单词激发自旋回波-回波平面成像序列生成DTI图像,各项参数设置如下:TR=2500ms,TE=81ms,激发次数为1,层厚为2mm,FOV=260mm×260mm,矩阵为130×130,翻转角为90°,多频因子为4。

1.4观察指标

根据患者的肌力情况将其分为2组,分别是肌力对称组和肌力不对称组,比较2组患者的病程差异。根据患者的颅脑MRT2W1是否呈现出CST高信号来将其分为MRI阳性组和MRI阴性组,比较2组患者的起病年龄、病程以及椎体束征的差异。(椎体束征:按照Hleld和Ashworth量表将椎体束征分为4级,1级表示患者的腱反射存在肌肉收缩,肌张力轻度增高;2级表示患者腱反射轻跳起,迅速停止,肌张力中度增高;3级表示患者腱反射收缩延长或阵痉挛数秒,肌张力明显增高;4级表示患者的腱反射收缩或阵挛超过数秒,肌张力呈现持久屈曲或伸展[3]。)

1.5统计学方法

将研究中的计量数据(x̄±s)和计数数据(%),输入到统计学软件(SPSS22.0版本)中,用t、X2检验,若P<0.05,则有统计学意义。

2结果

2.1影像学检查结果

通过对患者进行影像学检查显示,椎体束征为1级的患者4(12.50)例,2级14(43.75)例,2级8(25.00)例,4级6(18.75)例。对患者进行MRI检查结果显示,T2W1双侧CST对称性呈现出高信号的患者6(18.75)例,没有改变的患者26(81.25)例,对其中1例确诊为ALS的MRI阳性患者进行了颅脑DTI检查,结果显示患者的CST、内囊膝部、穹隆等白质纤维束的FA都呈现出一定程度的降低,其中CST的FA降低幅度最大,通过运用DTT对患者的内囊后肢水平纤维束进行追踪,结果显示出患者的CST呈现出严重损伤。

2.2ALS临床特点

根据患者在入院时体检结果分为肌力对称组和肌力无对称组,其中对称组17例,不对称组15例.不对称组的平均病程为(0.71±0.62)年,对称组平均病程为(1.55±0.93)年,其中t=3.0395,P=0.0049,对称组病程显出高于不对称组(P<0.05),由此可见肌力对称组的病程时间要高于肌力不对称组,成为影响患者病情的重要因素。

2.3颅脑MRI与临床表现的关系

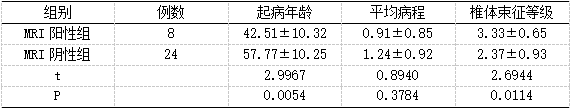

通过对患者的颅脑MRT2W1的CST表现进行分组,CST高信号者为MRI阳性组,否则即为MRI阴性组,在对2组的起病年龄、平均病程及椎体束征等级的比较中发现,阳性组的起病年龄要明显小于阴性组(P<0.05),而阳性组的椎体束征等级则要明显高于阴性组(P<0.05)。具体见表1:

表1:患者颅脑MRI与临床表现的关系(x̄±s)

3讨论

肌萎缩侧索硬化作为一种病因不明的致死性神经退行性疾病,主要表现为上、下运动神经元的退化,从而使得患者的随意肌功能受到影响或丧失。ALS初期症状通常出现于患者的肢体远端以及一些受到脑神经支配的肌肉,随着病情的逐渐发展会扩撒到周围其他身体区域,从而引起患者产生进行性肌无力、肌萎缩和椎体束征等,随着病情的逐渐加重最终引发呼吸衰竭而导致患者死亡[4]。

在我国ALS的发病率较高,每10万人中就有4~6例患者,患者的平均年龄在55岁左右,而被确诊后的平均存活周期为3.5年,其中1/2的患者存活周期仅为2.5年,1/10的患者存活周期可达10年[5]。根据对ALS发病症状的演技,超7成患者首发症状为四肢无力,2成患者首发症状为球部受累。作为一项重症,目前在临床上尚未发现特效药物能够有效改善ALS症状,利鲁唑只能延缓病情发展,因此加强对于ALS的早期诊断,从而及时治疗才是延长患者生存周期的有效举措。

肌电图作为临床上常用的检测方法,本次研究中通过对患者的神经源性损害进行检查,表现为募集减少,运动神经传导速度减慢,感觉神经传导速度正常,并不存在特异结果,多灶性运动神经病、进行性脊肌萎缩症等都伴有相应症状,因此诊断效果不佳。经过世界神经病学联盟对于ALS的诊断标准以及我国对于ALS指南的研究发现,MRI普遍认为能够作为ALS的排除性诊断,也就成为了ALS诊断中常用的技术。MRI应用于ALS中枢神经的观测中,能够通过灰质、白质的变化来观察患者的病情。皮质脊髓束硬化是ALS的重要临床病理学特征,在MRI上表现为T2WI蓄力皮质脊髓束信号的增强,这点在冠状位图像上更加明显,表现为半卵圆中心到脑干层面双侧皮质脊髓束走形区的高信号,在横轴位图像上则表现为双侧对称的皮质脊髓束走形区的圆形高信号[6]。在本次研究中发现,通过对患者进行MRI检查结果显示,T2W1双侧CST对称性呈现出高信号的患者6(18.75)例,没有改变的患者26(81.25)例,对其中1例确诊为ALS的MRI阳性患者进行了颅脑DTI检查,结果显示患者的CST、内囊膝部、穹隆等白质纤维束的FA都呈现出一定程度的降低,其中CST的FA降低幅度最大,通过运用DTT对患者的内囊后肢水平纤维束进行追踪,结果显示出患者的CST呈现出严重损伤。通过对患者的颅脑MRT2W1的CST表现进行分组,CST高信号者为MRI阳性组,否则即为MRI阴性组,在对2组的起病年龄、平均病程及椎体束征等级的比较中发现,阳性组的起病年龄要明显小于阴性组(P<0.05),而阳性组的椎体束征等级则要明显高于阴性组(P<0.05),这也与朱文佳的研究结果具有一定的相似性[7]。

综上所述,颅脑MRI对于肌萎缩侧索硬化的诊断具有一定效果,根据MRI结果的异常改变能够对ALS的临床表现进行判断,但整体ALS患者在MRI中的阳性率有待提高,需要探索更多的MRI指标进行判定,从而提高MRI对于ALS诊断的准确性。

参考文献:

[1]孟凡迪,管英俊,赵振涵,陈燕春,刘金梦,王雪枚,张皓云,周风华.蛋白酪氨酸激酶7和受体酪氨酸激酶样孤儿受体2在hSOD1-G93A突变肌萎缩侧索硬化症转基因小鼠脑干中的表达[J].解剖学报,2022,53(06):689-697.

[2]周思淇,乔路遥,王格格,潘欣,李天培,易守琴,唐震宇.TRPM7基因突变致关岛型肌萎缩侧索硬化-帕金森综合征-痴呆复合征1例[J].临床神经病学杂志,2022,35(06):478-479.

[3]沈东超,邹鹏,侯波,杨洵哲,刘明生,崔丽英.肢体发病与延髓发病的肌萎缩侧索硬化症患者脑灰质结构成像对比研究[J].中国现代神经疾病杂志,2022,22(07):601-607.

[4]段青青,侯炎冰,商慧芳,陈永平.神经影像学评估肌萎缩侧索硬化进展和预后研究进展[J].中国神经精神疾病杂志,2021,47(12):750-755.

[5]陈雪.51例散发型肌萎缩侧索硬化临床诊治分析[D].大连医科大学,2020.

[6]沈东超.肌萎缩侧索硬化患者的多模态磁共振成像研究[D].北京协和医学院,2017.

[7]朱文佳.基于多模态神经影像学散发性肌萎缩侧索硬化患者脑结构和功能特点的研究[D].中国人民解放军医学院,2015.