产褥期产妇容易出现抑郁症,就是产后抑郁症,属于心理障碍性疾病,在产后2周容易发生死病,在产后4-6周可见患者出现情感持续低落,伴随躯体症状以及思维方式改变、行动改变,会影响婴儿将来的情绪发展以及认知发展,影响母婴之间的互动。对相关文献进行分析之后获知,对于产后抑郁症患者来说,会出现易激惹、哭泣、抑郁,沮丧以及烦躁等临床症状,疾病发生之后,对母婴身心健康会造成严重影响,会危害患者的家庭以及身心健康[1],而针对新生儿,会影响其正常的成长发育。分析得出,我国患有程度不同产后抑郁症的几率是49.2%,因此应重视其护理干预,为患者开展常规的心理护理,可以对产妇的产后抑郁进行有效预防,应用中医按摩护理,通过中医保健手法,可以对气血进行调和,疏通经络,促进患者安神[2]。此次实验选择100例患者,研究产后抑郁症采用中医按摩护理的效果。

1资料和方法

1.1资料

搜集时间:2019.6-2022.2,选择100例产后抑郁症的资料进行分析研究,每一组50例,以护理方式的不同进行患者划分,在观察组中,年龄范围在19-31(28.5±1.1)岁,孕周34-41(38.2±1.2)周,在对照组中,年龄范围在20-32(28.4±1.0)岁,孕周35-41(38.0±1.0)周。对比两组患者数据,P>0.05。

纳入病例的标准:与诊断标准符合;产后4周有相关症状出现,例如失眠、情绪抑郁、乏力等;无其他躯体疾病以及精神病史。

排除病例的标准:正使用镇静药以及抗抑郁药物;有沟通障碍、精神疾病、意识障碍;有其他威胁生命的并发症,包括心脑肾等;按摩禁忌症。

1.2方法

在观察组中实施中医按摩护理+常规护理,在对照组中实施常规护理。

1.2.1常规护理

对于护理人员来说,在产妇结束分娩之后,为产妇提供乳房清洁,指导产妇进行正确的母乳喂养,针对产妇的会阴伤口进行相应护理,指导产妇开展良好的产后卫生以及产后饮食等工作。

在患者的护理过程中,重视患者的心理护理,由责任护士跟进产妇的情况,开展一对一每次30分钟的交流,构建良好护患关系,应用宣传资料,指导患者了解喂养技巧以及挤奶方法,促进母乳喂养成功率提升,对不正确的抱姿进行纠正,强化母婴之间的情感交流,鼓励患者积极参与新生儿的照顾活动,强化母婴之间的感情,护理人员应指导患者在产后将生活重点转换,将其个人生理功能恢复,将照顾婴儿等工作做好,帮助产妇对角色进行转换,为产妇介绍产后饮食、运动以及早教、新生儿护理、产后性生活、卫生知识、避孕方法等,促进产妇的自我护理能力有效提升。另外,护理人员还需要对产妇的诉说进行倾听,帮助产妇宣泄情感,告知产妇如果出现不良情绪会对康复效果造成严重影响[3],对产妇存在的心理问题进行及时评估,针对性为产妇开展心理方面的支持指导,产妇可以通过听一些轻松的音乐来缓解情绪,可以多看一些美丽的图片以及景色,护理人员应指导产妇对自己的情绪进行调节,告知产妇一些调节心理的办法,包括情绪转移、倾诉法、意向放松法等。护理人员应鼓励患者积极进行产后锻炼,多进行康复方面的护理,可以与同期顺利结束分娩的产妇进行相应交流,将经验分享,将压力减轻,鼓励患者家属多关心患者,为患者开展精神安慰,对于患者丈夫来说,应更加体贴患者,为其提供关爱以及安慰,如果患者家属有不正确的观念,应使用适当的方法对其进行有效纠正,在产妇出院后,每隔七天开展一次随访。

1.2.2中医按摩护理

构建中医按摩小组。由中医康复科拥有较为丰富经验的老师对组员进行统一培训,对操作手法以及流程进行规范,确保所有组员在按摩时有力、柔和、均匀、持久,将问卷发放,对组员培训合格之后实施的效果进行评价[4],由患者进行问卷填写。

中医按摩护理内容。组员在第一次为患者进行按摩护理干预之前,将这一操作的目的以及注意事项、操作流程等告知给患者,对患者身心状态进行评估,掌握患者接受这一治疗方法的意愿以及评价患者开展这一护理模式的效果,确保患者所处环境安静,指导并帮助患者摆放方便以及舒适的体位,促进患者身心放松,引导患者将心中杂念排除,进入按摩状态,对穴位进行准确选择,对太溪、劳宫、神门、心俞以及足三里等穴位进行每个三到五分钟按压[5],每天开展一次,开展时间是饮食两小时以后,一共开展四个疗程,共计四周,在按摩时,患者感觉到酸、胀、麻、热。

为患者构建随访计划。对患者的相关信息进行详细记录[6],包括联系方式、家庭住址等,全程干预以及调查患者。

1.3效果分析[7]

EPDS评分、PQSI评分、护理工作满意度、生活质量:分别使用爱丁堡产后抑郁量表、匹兹堡睡眠质量指数、自制量表(10分满分)、中文版生活质量评价量表进行数据测定。

1.4数据检验

SPSS25.0软件使用中,以χ2检验计算计数资料,以t检验计算计量资料,表示形式是率(%)、(x̄±s),P<0.05,提示存在统计学意义。

2结果

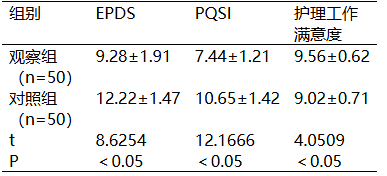

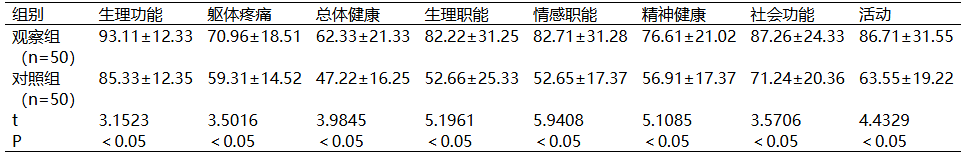

观察组的干预后的EPDS评分明显更低,PQSI评分明显更低,护理工作满意度显著更高,生活质量明显更高,对比对照组,P<0.05。

表1 干预后的EPDS评分、PQSI评分、护理工作满意度的对比[(x̄±s)分]

表2 干预后的生活质量对比[(x̄±s)分]

3 讨论

对于产妇来说,分娩过程这一应激源较为强烈,在分娩结束之后,心理以及生理均会发生改变,而且改变较大。随着人们不断提高生活水准,针对生活质量提出了高要求,很多产妇对自己的健康问题尤为关注,希望产后可以获得较快较好的恢复,在产褥期获得良好的保健服务。这些年来,产科护理研究的热点包括产妇产后康复护理,临床分析产后抑郁,属于一种非精神病疾病,对比产后沮丧,临床症状的持续时间明显更长,可能持续数周,在分娩后的数日或者数周出现。多数学者认为,产后抑郁与产妇体内急剧改变生物学环境存在关联,例如产后24小时的雌激素、甲状腺素等[8],大脑组织内的儿茶酚胺减少,另外也与心理因素以及社会因素有关,对于严重的产后抑郁患者来说,有离家出走、绝望等情绪,甚至出现伤害自己以及孩子的行为。影响分娩的第四因素就是心理因素,对产后抑郁进行有效预防,促进产妇产后机体功能快速恢复,应用心理护理,使用心理学技巧,使用心理学知识,应用表情、语言、态度、行为等方式来影响患者心理,可以促进患者康复行为改善,但是临床实践证实[9],如果仅仅为患者开展常规的心理护理,护理效果不良,还需要从中医学上对此进行研究。

对于产后抑郁症患者来说,开展中医理论之下的按摩护理,十分重要,由于患者属于“郁症”范畴,包括瘀血内阻、心脾两虚、肝气郁结等类型,由于患者面临工作以及家庭等方面的压力,存在肝之气血不能条达舒畅、情志失调、虚火内扰、气阴两虚等状态,在药物、病邪、七情等因素的作用之下,导致机体瘀滞,涉及气血津液、脏腑功能等,因此对于护理人员来说,使用按摩方法对患者的太溪、足三里、肝俞、百汇等穴位进行刺激,可以发挥通经活络、清心养神以及调和气血的临床功效,在护理过程中[10],为患者实施相应的中医按摩护理,实现三分治疗以及七分护理,在整个患者的治疗过程中,需要重视护理所发挥的作用意义。

临床实践证实,产后抑郁症采用中医按摩护理,可以将患者身心痛苦明显减轻,如果为患者开展常规护理,护理人员为患者提供被动护理,采用单项灌输模式,没有人性化以及个性化特点,而采用中医按摩护理,可以疏通经络、调整阴阳,促进患者气血运行,另外一方面,在按摩过程中,与患者之间的交流增加,促进患者放松身心,帮助患者感受到更多的关心以及关怀,在患者的护理过程中,关注患者的舒适状态,尽量满足患者各项护理需求,促进患者情绪康复,将患者心理受到疾病的影响明显减轻,获得良好的预后效果,提高患者医疗护理服务质量。对于产后抑郁症患者来说,开展按摩,针对经络以及穴位进行程度不同的刺激,某种程度上,强化与患者之间的交流,按摩过程中,对患者神色进行严密观察,积极沟通患者及其家属,对患者存在的身心需求进行及时发现,开展个性化、针对性的健康教育护理,按需按时为患者开展健康宣教,交流过程中,通过患者及其家属的反馈发现针对护理过程有哪方面的疑虑或者建议,及时对其进行改进,满足患者相应护理需求,促进患者的护理满意度有效增加。

通过实践之后我们可以知道,中医学的重要组成是中医护理,在祖学的辩证观以及整体观的理论指导情况之下,中医护理注重七分治三分养,对于产后抑郁症患者来说,除了开展常规护理,还需要为患者开展中医按摩护理,将人性化的护理服务提供之后,可以取得良好效果,因此我们在后续应用过程中应对其进行不断探索,可以结合中西医护理,提高患者的整体护理质量。

此次实验得出:观察组的干预后的EPDS评分明显更低,PQSI评分明显更低,护理工作满意度显著更高,生活质量明显更高,对比对照组,P<0.05。

总结以上得出,产后抑郁症采用中医按摩护理的护理效果较为理想,可以明显改善患者的干预后的抑郁、睡眠、护理工作满意度、生活质量,值得临床使用。