1 引言

中医是一种技术也是一种文化,同时还是中国文化中重要的组成部分,是最具代表性的中国元素,承载了中国和对中友好的国际社会,对中医文化的敬意和推崇。可现实却事与愿违,中医在国际范围内的生存和发展状态并不理想,与蓬勃发展的在现代科学基础上构建起来的西医相比,就显得寒酸了,呈现出了被冷落被边缘化的趋势,绝大多数人得病了都会是先看西医,西医看不好了再看中医,之所以会形成这样的现状原因在于中医的传统落后技术。中医一词具有双重含义,既是一种文化又是一种技术,用于弘扬的是中医文化用来治病的是中医技术,中医技术是中医文化的载体。始于西汉丝绸古道上的声声驼铃带着瓷器、丝绸和中医技术,将中医文化传播到了西方,向世界展示了CHINA。数千年后的当下,西医学随着科技的进步得到了很好的发展,带来的是:随机、双盲、可重复、客观化、影像化、直观化、可量化、数字化、人工智能远程医疗,而我们的中医技术依然停留于“三个指头一个枕头”,停留于靠感官和触觉来诊病辨识的传统阶段,我们拉开了与现代科技的距离,还时常陷于中医是否科学的争辩中。

在科技促进时代进步的现今社会,万事万物不进则退中医也是一样,中医与现代科技接轨俨然是当务之急,接轨现代科技,我们认为应从辅助诊断类医疗器械做起,让中医生也能有自己的医疗器械,让中医诊断和疗效评估可以用客观的量化数据说话。时至今日的科学技术,已为我们发展中医诊疗设备提供了完善的条件和手段。

2 中医诊断类设备

中医的诊断方式主要是辨证,是中医理、法、方、药中的“理”,这也是中医技术的核心所在,通过辨证找出病因和病理的变化,之后寻法、出方用药。现在临床中最为普遍的是中医的四诊辩证,其次是经络辨证。研发中医诊断设备,应最先从辨证设备入手,从无到有从有到精。我们这里所说的用于中医辨证的医疗设备,并不是替代医生的做出诊断的“智能中医设备”,而是给医生一个采集后得到的客观的、单要素的量化值,以及基于这个客观量化值的中医学单项结论,是一种辅助诊断设备只诊不断。举例而言:如脉象采集设备,采集脉象后我们依据脉象波形数据经软件分析后给出脉率值,以及脉率均匀度的量化值,同时给出结脉或代脉或促脉的结果,只是脉象的单项结论,并不涉及四诊辨证的最终综合判定,这和我们的西医学诊断设备是一样的,比如说血液检查中的白细胞值,报告上会给出一个量化值,同时给出一个辅助结论,白细胞高或正常或低,至于最终的病因和结论设备并不涉及。

3 中医四诊辩证设备

四诊是“望、闻、问、切”的简称,望诊:是对患者的神态、面象、舌象和体态等以目力进行有目的的观察。闻诊:是闻患者身体特定部位的气味以及患者发生的声音情况。问诊:了解患者的身体健康状况有何不适、病情的发生发展过程以及饮食起居等。切诊:是脉诊和腹诊,先主流是脉诊即在寸关尺部位把脉。传统四诊主要通过医生的主观感受和临床经验对患者信息进行收集与判定,缺少客观手段对信息的记录,这样的诊断方式很大程度上影响了结果的准确性和过程的可重复性,必然不能满足临床的需要。因此推进中医四诊合参客观化研究,是中医现代化发展的必然要求[1]。

3.1 望诊设备

望诊设备适用于对患者身体对应部位的诊察,颜色、形态以及患者的精、气、神等生理参数,其只要是看患者的面象和舌象。现代科技所提供的图像采集器件、光源器件为我们望诊设备的研发创造了很好的外在条件,可实现在特定的光源环境下对舌象和面象颜色及形状的图像摄取,对于望诊中精、气、神的信息现代科学技术还鞭长莫及。

最适合舌象和面象数据采集的器件是CMOS图像传感器,该器件电流小发热很低、信号处理速度快、有很高的集成度、成本适中等特点,最近几年在宽动态、低照度方面发展迅速。这种类传感器具有高的稳定性和好的色彩还原能,批次间和不同批次间的差异性很小,非常适合中医舌面象医疗器械对核心关键器件的安全性和有效性要求。

望诊设备的临床机理是依据中医生的望诊经验,而中医生积累的望诊经验都是在自然光环境下进行望诊的。而舌色、面色这些色敏感指标与光源有着强相关性,同一位患者、同一位医生在不同的光源环境下会有不同的舌色面色结果,故此,我们的望诊设备需要有一个稳定的能模拟自然光环境的人工光源,对此现代光源技术为我们做好了准备,韩国首尔半导体公司,有一款LED光源,该光源的单颗电流仅20MmA,显色指数95以上色温为6500K,这与我们的自然光环境已非常接近了,太阳光的显色指数是100,多云天气的色温是6500K,选择这一LED作为光源,再加之漫反射的类积分的反光内罩,即可实现舌象面象的图像采集,这样的光源环境还能准确捕获面象中的光泽指标。

3.2 闻诊设备

闻诊在临床有有听患者发出的声音以及闻患者特定部位气味两种要求。闻气味可能还好理解,可以用气体传感器加以实现,可听声音诊病大家一定会嗤之以鼻的。听声音诊病看似是一个胡扯的事情,但这恰恰是中医四诊望、闻、问、切中的"闻”,在《皇帝内经》有五音对五脏的理论,五脏对五行,这个五音就是声音。中国传统文化对音的标注是“宫商角徵羽”这五个基本音高,中医闻诊是通过对患者声音音调的辨识,将其结果作为四诊和参要素之一。我们要用现代技术来实现这样一种设备,是一台在人的听域范围内频响特性平坦的声记录器,并对所记录的生音进行主频普的物理识别,以确定其宫商角徵羽的所属,本设备不涉及中医诊断,仅是一台客观记录声音的“高保真”带主频谱分析的录音机。

如何保证在20Hz-20kHz范围内频谱的平坦性,音频放大电路和音频处理电路相对而言还较好实现,但对于话筒就难实现了,我们所谓的“高保真”话筒与本设备所要求的频响曲线平坦是不同的,话筒是声乐领域的产品目的是让听者悦耳,故现在市场上的话筒都是经过特殊频段的提升或衰减的,真正在整个听域频响范围内都平坦的话筒是没有的,本产品中使用的拾音器并非一般意义上的话筒,丹麦B&K有一款符合要求的声传感器,在20Hz-20kHz 范围内有着平坦的电声学特性。

如何确定宫商角徵羽的主频值,这是一个向远古要数据的任务,古人留下的仅是文字并没有音频文件,更不会有这五音对应的频率范围了,用现代科技从远古中寻找技术方向,最后聚焦在了出土的曾侯乙编钟,这是远古留下的乐器,这些乐器是按照宫商角徵羽的标准来打造的,它们出土时保存完好,敲击编钟产生的主频率是其物理结构所决定的。中国艺术研究院音乐研究所用闪光测音仪、上海博物馆青铜器研究组与复且大学物理系用频率仪、哈尔滨科学技术大学二系用了正弦电信号激励钟体共振法,三个单位通过三种不同方式测得了编钟的五音基础频率[2],测得的曾侯乙编钟五音平均频率与国际音乐标准的12平均律对照见表1。

3.3 问诊的软件实现

问诊是一个纯软件的现代技术实现并不依赖于专用硬件。基于数据库的问诊软件,在设计实现上有两种技术路线:其一是,挖掘名老中医的问诊数据,凝练出问题的同时提取问题背后的中医学机理,在大数据汇总、分析、映射的基础上建立问诊专家数据库,这一实现方式具有专家唯一性,极具深度但没广度,因为中医有流派和地域之分;其二是,使用团体标准《中医体质分类与判定》,此标准是中华中医药学会2009年4月颁发的,《中医体质分类与判定》从中医理论将人的体质分为了9种。采用此标准作为问诊虽有一定的广度但深度明显不足,且该标准适应于治未病,对于诊病的针对性不强。

由此可见上述两种问诊技术路线各有优劣,笔者认为在中医问诊的现代化实现上,应将上述两种方式进行结合,这样更能适合临床的需求且在技术上也可实现。

3.4 切诊设备

切诊设备在世界范围内分为寸口脉诊设备、颈部脉诊设备和腹诊设备,在中国和世界绝大多数国家目前都以脉诊作为四诊中“切”的主要方式,在日本的汉方医学中以腹诊为主。

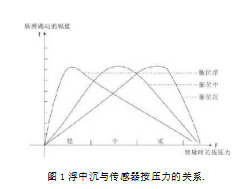

脉象采集装置即脉象仪,是在患者寸口部位即桡动脉的寸、关、尺三处进行脉象信号的采集,是建立在中医生脉象采集基础上的,是用设备模拟中医生的把脉过程,采用传感器在加力条件下对患者橈动脉寸、关、尺部位进行采集:若采集时加以轻度力(小于100g)采集到的脉搏跳动不明显,中度力(100~175g)采集到的脉搏跳动清晰有力,而重度力(大于175g)采集到的脉搏跳动变又小,临床称之为脉位“中”;若采集时传感器轻度按压即感觉脉搏跳动清晰有力,临床称之为脉位“浮”;若采集时传感器重度按时感觉脉搏跳动清晰有力,临床称之为脉位“沉”,浮中沉与传感器按压力的关系见图1。

自60年代以来,对于脉诊的方法、理论、脉临床和实验研究等多方面都进行过大量的科学研究和实践工作,成果可谓丰硕。脉象传感器是脉象仪的关键组成部分[3],该传感器的尺寸、性能和模式都将直接关系到脉象采集的准确性,为了规范传感器的参数提高脉象仪作为医疗器械的安全有效性,这一关键部件的国际标准ISO 19614《脉搏波触力传感器》已在ISO/TC249中出版。

腹诊设备的核心部件也是传感器,经与日本北里大学汉方医学院和日本富士通传统医学事业部反复深入的技术讨论后,一致认为腹诊传感器应该是以力为标称单位的传感器,腹诊设备的国际标准,ISO 20758《中医药-腹部物理参数检测设备》也已在出版。

4 经络辨证

经络辨证是用中医的经络脏腑理论进行临床辨证诊病的一种方法,也是中医辨证论证的重要手段之一,有着不同于其他辨证方法的独特内涵,在临床与科研中发挥很大价值。《类证活人书》云:“不识经络,触途冥行,不知邪气之所在。”可见经络对于中医临证的重要作用,历代中医著作对于经络辨证不断补充完善,使其内容丰富,体系完备[4]。

经络辨证产品的其基础机理是,以弱电流经皮无创检测经络上的穴位,将各穴位的检测值以经络为集和进行加权平均,最后设备给出检测得到的各个穴位阻抗值,以及对应的十二经络的十二个加权平均值,将这些量化的阻抗数据提供给中医生进行经络辨证参考。本设备不给出最终的经络辨证结论,仅为经络辨证提供客观化的数据,属于中医医疗器械。在日本该产品已有50余年的临床应用,技术较为领先。在日本的汉方医学院有着广泛的应用产品也有一定量的出口,前苏联将该技术用于航天员的医监医保。

人体的经络阻抗并不是一个理想的检测对象,经皮无创采集患者的阻抗,会受到采集处皮肤湿润度的影响、会受到采集处角质层厚度的影响、会受到操作者按压力的影响、会受到探头尺寸的影响还会受到不同的检测电流(大小和形态)的影响,以上列举的都是在经络阻抗采集中需要解决的技术关键问题。以四点阻抗检测技术替代了两点法,可解决了皮肤湿润度和角质层厚度不同带来的影响;在采集主探头中串接了力传感器以恒力采集的方式克服了操作者的影响;规定了探头与患者接触的面积以避免因探头形状和尺寸不同带来的影响;采用了在国际上达成业界共识的检测电流值和电流形态作为阻抗检测的能量源。

5 红外成像辅助八钢辩证

科学研究发现,物体温度大于绝对0K即-273°C就会向外辐射红外线,我们的人体也一样。人体不同部位、不同脏器、不同健康状态,所辐射出的红外线强度是有很大差异的,依据这一原理我们将红外技术用于传统中医,以红外的方式反应人体脏腑和经络气血情况,辅助于表里、虚实、寒热、阴阳的八纲辨证。设备的核心采用的是高分辨率的远红外相机,用该相机摄取人体辐射出的红外线,然后依据红外强度不同以伪色加以直观成像,设备不对摄取的红外数据进行分析,仅将数据以量化的型式客观呈现,供中医生参考。

医用红外热成像检测装置,是一种将人体辐射出的红外线进行摄取分析并成像的装置,通过红外相机获得人体各脏器所辐射出的微弱红弱信号,通过放大和软件算法处理并以伪色型式表达成像,图像表现出患者体表温度分布。红外成像能反映出人体各脏腑的热能代谢状态,这一检查方法对患者伤害小、相对客观、操作简单方便、重复性好等优点。

6 数据挖掘

毛泽东曾指出“中国医药是一个伟大的宝库,应当努力发掘,加以提高”。所以说中医数据挖掘是中医辅助诊断设备的灵魂所在,现有科技能支撑的仅是对中医单诊数据进行挖掘,即单一的中医生理学指标如:脉象、舌象、面象、经络值等等。

数据挖掘是一种信息处理技术,它融汇了人工智能、模式识别、模糊数学、数据库、数理统计等多种技术方法,专门用于海量数据的处理即可。中医单诊数据挖掘的过程是:一位患者先由多名医生进行单诊的结果判定,多名医生要求是大于七人以上的单数,若医生对这名患者的单诊结果一致性过半数,再用设备对该患者进行数据采集,将设备采集的数据进行特征提取后与医生的单诊结果进行数据对应,不断的重复不断累积特征数据库,当数据库中的特征数据量足够涵盖单诊的所有中医结果且数量上具有统计学意义时,数据挖掘得到的数据库即可用于临床,在临床实际使用过程中还需要对特征数据库不断地加以完善和丰富。

7 尖端新技术对中医设备的影响

在中医辨证理论中有一些至今未能得到证实的理论,诸如经络、精、气、神等等,虽然未能证实其存在,但也无法证实其不存在,好在科学技术在不断的发展,如今量子理论和暗物质理论相继提出,这些技术的发展,极可能为中医机理的科学性提供有力的证据。

对暗物质和暗能量的研究是当代基础物理学最前沿的方向之一,国家对暗物质和暗能量 的研究非常重视,国务院在2006年制定的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》[5],就包含有量子物理的内容。

量子是前沿物理学的重要概念之一,由德国物理学家M -普朗克在1900年提出的。量子医学在自然与生命之间深度融合的特性,为中医中药研究架起了一座现代科学桥梁,有利于促进中医中药的发展和国际化水平的提高。首先量子技术与中医的理论观点具有可通约性,通过量子技术可对中医阴阳五行、气血、经络、方剂等方面进行量化研究,以及对情志病因与脏腑的关系等中医指标进行量子化分析,把无形变有形,给予数字化量值[6]。

8 结语

近十年来,在全球范围内中医的学术地位得以逐渐提高,据2015年的统计,中医药产品和服务已经遍布全球190多个国家和地区,海外中医从业人员有50万,有103个会员国认可针灸,其中29个国家和地区设立了中医相关的法律法规,18个国家和地区将中医纳入了保险体系。在中国中医类医疗卫生机构全年总诊疗人次达9.1亿。为此,我们既要看到这些让我们为之振奋的数据,也要看到中医相对落后的尴尬局面,在世界医学的进程中不进则退是自然法则,我们不能与之抗衡只能迎头赶上。我们所倡导的用现代科技演绎中医的传统经典,是发展中医技术、传承中医文化、构建人类命运共同体的紧迫需求,用科学赋能中医设备,也是我们中医生和中医设备专家无法推脱的责任和使命。

习近平总书记曾多次提出“要积极发展中医药和民族医药事业”。这既是提高全人类健康水平的需要,也是中国文化实现伟大复兴的重要组成部分。国务院颁布的《中医药发展战略规划纲要》、国家十四五规划和“一带一路”都将中医药的发展提升至了国家战略的高度。

[参考文献]

[1] 田飞、常俊、陆小左等,中医四诊客观化研究面临的主要问题与挑战[J],天津中医药:2015,32(7):445-448

[2] 崔宪,曾侯乙编钟钟铭校释及其律学研究[M],人民音乐岀版社,1997.9 ISBN 7-103-01515-5

[3] 燕海霞王忆勤李福凤,中医脉象传感器的研究进展[G],上海中医药大学学报:第19卷第1期2005年 3月

[4] 张旭东、李瑞,经络辨证的源流与发展发微[J],中国中医基础医学杂志;2010.3 (16) :194-196

[5] 季向东、张新民、谌勋,中国暗物质与暗能量研究5~10年展望[G],科学通报2016年第61卷第11期:1181 -1187

[6] 王巍,试论量子理论与中医药现代化[J],世界科学技术:2002:4(3):17-21