引言:儿科主要是指专门对儿童的生长发育和儿童疾病进行研究的学科,在临床医学中,儿科医生的主要责任是诊断和治疗患儿疾病。而在对患有疾病的儿童进行治疗的过程中,沟通是必不可少的环节。通过沟通,才能够让医生更加了解患儿的病情,以及知晓患儿的需求。但是,在实际落实儿科护理工作的过程中,由于患儿的年龄较小,他们的玩心也较大,很难静下心来配合检查和治疗,加上他们的身体机能和免疫系统还不完善,且自我保护意识和能力较差。导致他们很多时候无法自己照顾和保护自己,并且在语言表达方面会存在欠缺。因此,医护人员在与患儿进行沟通时会存在以下问题:首先,患儿可能无法正确表达自己的问题和疼痛;其次,患儿对医疗环境感到陌生和不安,可能不愿意开口表达自己的问题和需求[1-2]。非语言沟通技巧是指医护在与患儿进行沟通的过程中,利用除语言之外的肢体动作、表情神态、眼神接触等方式与患儿进行沟通和交流。本文主要探究非语言沟通技巧在儿科护理工作中的作用,相关报告如下,仅供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年9月-2021年9月在本院接受治疗的144例患儿作为研究对象,按照随机分组法分成两组。对照组72例,年龄3-12岁;观察组72例,年龄4-11岁。两组患者的基数资料差异无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:①确诊为儿童疾病的患儿;②能够提供完整临床资料的患儿;③经家属了解并签署同意书的患儿。排除标准:①有精神疾病、心理障碍的患儿;②有心、肝、脑等器官功能严重异常的患儿;③对本次研究所用药物过敏的患儿。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组患儿接受常规语言沟通模式进行护理干预

在对患儿进行护理的过程中,采用常规语言沟通模式进行护理干预主要是指使用普通的语言与患者进行沟通与交流。在这个过程中,护理人员会注意说话的语气、态度和用词。首先,说话的语气应该温和,音量适中,避免太过生硬和柔软,如此,才能够避免吓到患儿,从而避免造成患儿的不安情绪,提高患儿的治疗依从性。其次,说话时的态度要友善,要充分尊重患儿的意愿和需求,如此,才能够让患儿更愿意倾诉,提高患儿对医护人员的信任,从而提高配合度;最后,在对患儿用语言进行沟通时,为保障患儿能够明白意思,医护人员采用简单明了的语言,要避免文绉绉、避免晦涩难懂。只有患儿懂得医护人员的意思,才能够有针对性地进行回答,帮助医护人员更好地了解患儿情况。

1.2.2 观察组患儿接受非语言沟通技巧进行护理干预

非语言沟通技巧就是指在基于语言沟通的基础上与患儿进行沟通与交流的过程中,采用除语言沟通外的其他沟通方式,如肢体沟通、眼神沟通、表情沟通等。

(1)肢体沟通:肢体沟通又包括触摸沟通、手势沟通与动作沟通三个方面。首先,触摸沟通:患儿由于年龄较小,在疾病治疗的过程中很容易因受到疾病折磨和生活环境变化产生负面情绪。如紧张,表现为不敢面对医护人员,容易无缘无故哭泣;恐惧,表现为拒绝医护人员靠近,拒绝医护人员甚至是家属的一系列检查操作;暴躁,表现为大吼大叫不配合检查和治疗等。这种情况下,就需要医护人员在利用语言与患儿进行沟通的同时,采用触摸沟通来安抚患儿的情绪。例如对患儿进行拥抱,以适中的力度抚摸患儿不舒服或者疼痛的部位。其次,手势沟通:手势沟通在非语言沟通技巧中是比较重要的内容,很多患儿可能会因太过疼痛或不安,无法认真聆听医护人员说话,这种情况下,为保障患儿能够充分理解医护人员所要表达的意思,医护人员就可以采用手势沟通的方法来传达自己的意思,并让患儿理解。例如,医生要替患儿进行血液采集检查,就可以用手指着自己的手臂并指一指检查室。通过手势沟通,能够有效吸引患儿的注意力,帮助他们分散精力。如此,不仅能够帮助患儿理解即将面对的检查,还能够有效缓解患儿的情绪,并降低他们的疼痛感,对促进治疗的顺利进行有十分重要的意义。但是这里需要注意的是,在进行手势沟通时,医护人员要确保手势的简单易懂,否则可能会造成误解。最后,动作沟通:动作沟通就是指通过一系列的动作与患儿进行交流,包括身体姿势、手臂动作、脚步动作等。

(2)眼神沟通:在对患儿进行诊断、治疗和护理的过程中,无论是医生还是护理人员都需要通过眼神沟通的方式来鼓励患儿,增强他们对战胜疾病的信心。例如在治疗过程中,医生可以通过目光鼓励患儿,表达出“你能够克服疾病”的信息,让患儿感受到自己有战胜疾病的力量;例如,护理人员在监督患儿服药的过程中,可以通过目光鼓励患儿,表达出“你可以完成这个任务”的信息,让患儿感受到自己的能力和责任。但是,在使用眼神沟通时还需要注意一点,不能太过强硬或者过于抽象,眼神要平和、温柔,另外,还可以配以点头和微笑,以便让患儿或者家属感受到更多的关爱和支持。

(3)表情沟通:在对患儿进行治疗或者护理的过程中,如果医生和护理人员的表情太过严肃,很容易让患儿感受到不被喜欢,甚至会产生害怕、不安、焦虑等负面情绪。若患儿的负面情绪比较严重,那么,可能导致他们无法去配合检查和治疗,从而影响医生和护理人员相关工作的开展。因此,要想避免这种情况下,就需要医护人员注重与患儿的表情沟通。即在治疗和护理的过程中,要求医生和护理人员能够面带微笑,并保持亲切、耐心的表情。如此,才能够让患儿感受到安全,从而提高治疗依从性。

1.3 观察指标

在本次研究中,为更好地探索非语言沟通技巧在儿科护理工作中的作用,需要对两组患儿在接受护理后的各项指标进行记录和对比。包括焦虑评分、不安评分、并发症发生概率和对护理工作的满意度。其中,焦虑评分采用焦虑量表(SAS)进行评估,紧张评分采用不安评定量表(SAI)进行评估;并发症发生概率为发生人数和总人数的比例,常见并发症有发烧、头晕、呕吐等;护理工作满意度采用自制调查问卷进行评估。指标判定标准为:SAS、SAI评分越低,护理效果越好;并发症发生概率越低,护理效果越好;护理满意度越高,护理效果越好。

1.4统计学方法

利用数据分析软件SPSS22.0进行处理,采用(x̄±s)表示计量资料,通过t进行检验,使用X2检验技术资料,P<0.05表示具有统计学意义。

2结果

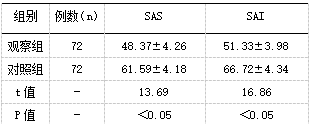

2.1两组患儿在接受护理后的SAS、SAI评分对比

详情请见表1。

表1:两组患儿在接受护理后的SAS、SAI评分比较(x̄±s,分)

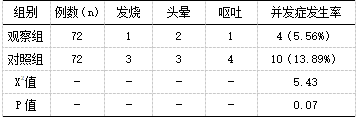

2.2两组患儿在接受护理后的并发症发生概率对比

2.2两组患儿在接受护理后的并发症发生概率对比

观察组患儿在采用非语言沟通技巧进行护理干预后,共有4例患者发生并发症;而对照组患儿在采用常规语言沟通模式进行护理干预后,共有10例患者发生并发症。详情请见表2。

表2:两组患儿在接受护理后的并发症发生概率比较[n(%)]

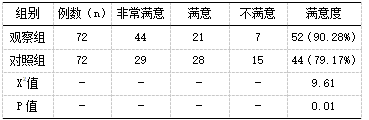

2.3两组患儿在接受护理后的护理满意度对比

2.3两组患儿在接受护理后的护理满意度对比

观察组患儿在采用非语言沟通技巧进行护理干预后,满意度为92.86%;而对照组患儿在采用常规语言沟通模式进行护理干预后,满意度为78.57%。详情请见表3。

表3:两组患儿在接受护理后的护理满意度比较[n(%)]

3讨论

3讨论

在儿科疾病的治疗过程中,由于患儿的特殊性,如活动好动、语言表达能力较弱、理解能力较低等,导致医护人员在与患儿进行沟通的过程中存在着诸多的问题,如患儿无法理医护人员的意思,无法准确表达自己的需求等。这种情况下,就需要医护人员在与患儿进行沟通时多应用沟通技巧。传统的常规语言沟通技巧主要是指在与患儿进行语言沟通时保持和蔼的态度、面带微笑,并且语言温和、用词简单[3-4]。但即便如此,部分患儿依然可能因受到疾病折磨和情绪影响导致无法理解。因此,为了改善这种现象,就需要将非语言沟通技巧应用其中。非语言沟通技巧主要是指除语言沟通外的其他沟通技巧,包括肢体沟通、表情沟通、眼神沟通等。通过肢体沟通、表情沟通和眼神沟通,不仅能够有效吸引患儿的注意力,还能够降低理解难度,让患儿更容易理解医护人员所表达的意思,并更好地表达自己的情况和需求[5-6]。从而帮助医护人员掌握相关信息和情况,为医护人员制定合适的治疗方案和护理计划奠定基础。本次研究主要是通过选取在本院接受治疗的患儿共144例随机分成两组,分别采用常规语言沟通模式进行护理干预和采用非语言沟通技巧进行护理干预,收集两组护理结果并进行比较,来探讨非语言沟通技巧在儿科护理工作中的作用。结果显示:采用非语言沟通技巧进行护理干预的观察组无论是焦虑评分还是不安评分,均低于对照组,这意味着采用非语言沟通技巧进行护理干预能够更好地缓解患儿的负面情绪,使患儿能够在接受治疗时转移注意力或者放松心情,从而提高治疗的依从性,使整个治疗和护理更加顺利[7-8];另外,采用非语言沟通技巧进行护理干预的观察组患儿有1例在治疗过程中出现了发烧症状,有2例出现了头晕症状,还有1例出现了呕吐症状,整个并发症的发生概率为5.56%。而采用常规语言沟通模式进行护理干预的对照组患儿在治疗过程中有3例出现了发烧症状,有3例出现了头晕症状,还有4例出现了呕吐症状,整个并发症的发生概率为13.89%。由此可见,观察组的并发症发生率明显低于对照组。这意味着采用非语言沟通技巧进行护理干预能够更好地改善患儿的护理体验,降低并发症风险,从而提升治疗效果;最后,观察组患儿及家属对护理工作的满意度为90.28%,明显高于对照组的79.17%,这意味着采用非语言沟通技巧进行护理干预能够增强患儿及家属对护理团队的信任和合作,进一步提升治疗依从性和效果[9]。

综上所述,在儿科医学临床学中,针对儿科疾病的患儿而言,采用非语言沟通技巧进行护理干预的护理效果更加显著,不仅能够有效缓解患儿的负面情绪,使患儿的焦虑、不安评分降低,还能够减少患儿的并发症发生概率,提高患儿的生活质量。同时,能够加快患儿的恢复时间,使患儿及其家属对护理工作的满意度得到提升。由此可见,值得将非语言沟通技巧进行积极地推广和应用。

参考文献:

[1]付延霞. 非语言沟通技巧在儿科护理管理工作中的作用分析 [J]. 中国卫生产业, 2019, 16 (05): 22-23+26.

[2]和倩. 非语言沟通技巧在儿科护理工作中的作用分析 [J]. 人人健康, 2018, (18): 179.

[3]刘乃红. 非语言沟通技巧在儿科护理工作中的作用探讨 [J]. 全科口腔医学电子杂志, 2018, 5 (14): 77+79.

[4]任凤燕. 非语言沟通技巧在儿科护理工作中的作用分析 [J]. 临床医药文献电子杂志, 2017, 4 (80): 15714+15716.

[5]王倩. 非语言沟通技巧在儿科护理工作中的作用分析 [J]. 基层医学论坛, 2016, 20 (11): 1578-1579.

[6]陈志军. 非语言沟通在儿科临床护理中的运用 [J]. 大家健康(学术版), 2015, 9 (12): 187-188.

[7]张娟娟,闫凌云. 浅谈在儿科护理中使用非语言沟通技巧与患儿进行沟通的效果 [J]. 当代医药论丛, 2015, 13 (02): 79-80.

[8]于新原. 儿科护士在临床护理中语言沟通技巧的应用 [J]. 中国社区医师(医学专业), 2011, 13 (33): 288.

[9]唐晓丽,刘娅萍. 非语言沟通技巧在儿科护理工作中的应用 [J]. 中国社区医师(医学专业), 2011, 13 (05): 193.