一、易经教育对书画艺术产生的影响

中国书画书艺术的技法是多样的,拥有复杂的原理和体系,同时也展现出混沌的特征。中国历代不同的画家所创作出的作品都直接反映出当时那个年代的文化精神和历史背景,书画艺术所展现的是作者自身的价值观以及对美好事物的向往。随着中国书画家的不断创造与提炼,形成了中国传统书画技艺,拥有一整套的技术方法和结构体系,并且随着时代的不断发展,人们对其进行不断的优化、提纯,形成了更加完善的、具有辩证特点的创作“功”法。而这也一直受到易经教育的影响,所谓的“功”法,即是最根本的易经之法。中国传统书画艺术具有易经之法的特征,近乎于“道”,拥有化腐朽为神奇的力量,出神入化,识破天机。书画艺术对于传承非常重视,强调渊源关系,这与易经教育如出一辙,寻找根源,认祖归宗。中国传统书画艺术在发展过程中非常尊重本源文化,一直是在继承和发扬本源文化,在遵循着易经之法的自然本体依赖原理,这一特点在古代书画家的画作中被充分的体现。中国传统书画艺术美学的体现源于其内在,从外气成形,所以形成了书画艺术。中国传统书画艺术之所以可以源远流长,是因为其自身拥有独特的特色和深远的文化底蕴。我国拥有非常多经典的书画精品,由不同的画派和字体组成,它们所展现出的魅力是任何外物不可比拟的,其所带来的底蕴让人心生向往又无比佩服,这一玄妙与易经之法有不可脱离的关系。书画艺术属于视觉艺术,其艺术展现形式依靠的是线条、色彩、明暗等要素以及技法,通过书画家的创作,形成各种各样的组合形式,利用构图、比例、留白、对称等技法形成书画精品。这一过程都是从易经之法当中的阴阳平衡原理寻找灵感获得启示。在中国山水画史中,较早将风水理论的方法和原理大量溶入山水画论的是北宋的郭熙。宋代绘画达到了一个高度,与唐诗同样彪炳青史。宋代笃信道教,崇尚虚无,科学宇宙观影响到绘画,就是注重写生和精微再现,融合着哲学、科学、诗词等的营养,更为后世的书画艺术开拓了更为广泛的艺术空间。自此之后,历代画家论画多有涉及易学意象的言论。以易学理论阐释山水画理。明代书画大师、江南“华亭派”画坛的重要人物之一的董其昌,他的传世画作在山水及厅堂布局上曾精妙的融合了中国易学理论。董其昌在《画禅室随笔》这样提到:“吾常谓成弘大家,与王唐诸公辈,假令今日而在,必不为当日之文。第其一种真血脉,如堪舆家所谓正龙,有不随时受变者。其厅取之于机,其正取之于理,其致取之于情,其实取之于事。其藻取之于辞。”董其昌还提到:“青鸟家专重脱卸,所谓急脉缓受,缓脉急受”的观点。

二、神韵与意境的理论关系

美妙的布局,自然传神,清空深远和耐人寻味能获得言外之意、象外之象、意味无穷的美感,是大自然浑然天成鬼斧神工的神韵。神韵与意境有千丝万缕的关系。意境是在情与景高度融汇后所体现出来的艺术境界。 意境理论的发展有个漫长的过程,通过历代理论家艺术家的不断演绎思考而日趋完善。他们认为意境的构成是以空间境象为基础的,通过对境象的把握与经营得以达到“情与景汇,意与象通”。意境理论的提出与发展,使中国传统绘画,尤其是山水画创作在审美意识上具备了二重结构:一是客观事物的艺术再现,一是主观精神的表现,而二者的有机联系则构成了中国传统绘画的意境美。是画家“外师造化,中得心源”,在自然美、生活美和艺术美三方面所取得的高度和谐的体现。意境的最终构成,是由创作和欣赏两个方面的结合才得以实现的。创作是将无限表现为有限,百里之势浓缩於咫尺之间;而欣赏是从有限窥视到无限,於咫尺间体味到百里之势。正是这种由面到点的创作过程和由点到面的欣赏过程,使作品中的意境得以展现出来,二者都需要形象和想像才能感悟到意境的美。神韵的追求。《易传》云:中华古人仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,概括为观物取象。以通神明之德,以类万物之情。“神明之德,如健顺动止之性,万物之情,如雷风山泽之象。”健顺动止是乾坤震兑之象,具有元亨利贞之美。观物取象,则锻炼了古人对万物万象的审辨力与悟解力。大自然和社会的万有“实象”和形态撞击着主体的心胸,通过观令自我建立审美关系,如一道子眼中之松,心中之荷,都是应象而起的意的激荡、凝伫、流溢、升华和净化,是因味象而澄怀、游目而静虑、观物涤神的灵府澡雪。

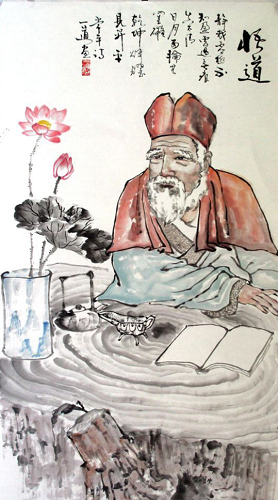

陈彦雄画作《悟道》

三、易经教育与书画艺术

古人的衡文,讲究“神”、“气”、“韵”,以及这三个词两两所组合而成的“神气”、“神韵”、“气韵”。书画也一样,缺乏神气韵,便显得不忍卒读,味同嚼蜡。“传神者,气韵生动是也。”可谓之“神”。神,具有内在生命也。如“从来不信梅花谱,信手拈来自有神。不信试看千万树,东风吹着便成春。”(南朝齐·谢赫《古画品录》)“气”是宇宙产生万物的动力,也与生命有关。故庄子谓:“人之生,气之聚也。聚则为生,散则为死。”但气与神有区别。“气”作为生命的显露而较实在,“神”作为生命的灵魂则更为幽隐而虚灵。气似强盛的体魄,韵如清雅的神情,气偏于壮而韵偏于婉。

千载不朽谓之“神”。《周易》之“神”是无所不知、无所不包、无所不明的超常之灵和无穷功力的圣人,“神”走进艺术领域,则使人体验到韵味无穷、美妙神秘的世界。“神”是本原的规律性,混沌无迹,是宇宙灵机和智慧心源的统一体。《周易》之“神“无所不在”,诸如“通变”之谓事,阴阳不测之谓神。《系辞下传》曰:“精义入神,以致用也。利用安身,以崇德矣。过此以往,未之或知也。穷神知化,德之盛也。”《易》无思也,无为也。寂然不动,感而遂通天下之故,非天下之至神其孰能与于此。《系辞上传》曰:“夫《易》圣人所以极深而研几也。唯深也,故能通天下之志。以顾恺之的《洛神赋图》为例,曹植与洛神,前后顾盼,含情脉脉,难舍难分,可说此时无情胜有情,不言之处尽在“通神”,是顾恺之对“阴阳不测谓之神”的易学玄理的自觉追求。

结束语

综上所述,易经教育作为我国古代重要学问,对中国传统书画美学产生了深远影响,古代书画作者或多多少都按照一定的易经之法、易经之规律进行创作,这使得中国传统书画也具有了独特的神韵与意境。通过对易经教育与中国传统书画美学关系的研究分析,可以帮助我们更加深入的了解古代书画,发掘其自身潜藏的内涵与底蕴,使我国传统文化能够继续发扬光大。

参考文献:

[1]洛书 主编.周易全书[M].北京;团结出版社,1998年版.

[2] 成中英.易学本体论[M].北京;北京大学出版社,2006年版.

[3]杨庆中.周易传经研究[M].北京;商务印书馆,2005年版.