引言

面瘫就是指面部神经麻痹,即面部神经受到损害,又被称为歪嘴巴、歪歪嘴、吊线风等。面瘫是一种比较复杂的面部疾病,是以面部表情肌群运动功能障碍为主要特征的一种面部疾病,在临床是一种常见疾病,最常见的引起面瘫的原因有面神经病毒感染,还有面部受寒影响等因素。面瘫会出现面部肌肉僵硬、口眼歪斜、口角下垂、露睛流泪等症状,还有部分患者会出现味觉减退等,患处不能皱眉也不能闭上眼睛[1]。部分面瘫患者早期会出现耳朵后痛的现象,一般表现为像针扎一样的刺痛,并且耳部还会出现疱疹。面瘫在临床中主要分为两种,一种是周围性面瘫,一种是中枢性面瘫。周围性面瘫属于临床中极为常见的神经内科疾病之一,也被称之为面神经炎,指的是机体面神经管内面神经出现的非特异性炎症导致机体出现周围性面肌瘫痪[2]。患病者常见的临床症状表现主要以闭目露睛、口眼歪斜、鼓腮漏气以及无法自主完成抬眉等症状为主,对于患者的身心健康造成了极大的影响。中枢性面瘫通常是由于颅内疾病所导致,常见原因包括颅内感染、颅内出血等造成的脑损伤,出现脸部表情肌肉运动障碍、口角歪斜等。周围性面瘫在临床中较为常见,影响面部功能,还可能出现味觉变化,如果长期不治疗,会导致肌肉组织的病理变化,患者脸部外观出现变化,同时影响到患者的正常社交活动,对身心健康有极大危害[3]。

中医学认为此类疾病与经络空虚、正气不足、卫外不固的情况下导致风邪入侵脉络,使得机体气血痹阻而发病,中医学在治疗此类疾病中多以针灸、推拿、穴位按摩、艾灸、耳穴贴压等方式为主,具有一定的治疗效果。面瘫采取针灸治疗,可以加快淋巴和血液循环,促进新陈代谢,进一步改善患者受损神经以及肌肉,缩短面神经受压缺血时间,以提高治疗效果。面部推拿是一种中医传统疗法,是面瘫治疗的一种辅助方法,主要作用于皮肤和肌肉,可恢复面部表情肌功能。近年来中医药治疗面瘫杂临床取得较好的效果,具有简单、高效、方便、价格低廉的优点[4]。中医药治疗联合中医针灸、推拿对治疗面瘫有较高的应用价值。本次将探讨面瘫患者采用治疗方式的不同对患者的治疗效果、治疗与住院时间以及生活质量的影响作用进行分析,现将此研究报告如下所示。

1资料与方法

1.1一般资料

经过院内研讨批准,从我院2021年12月至2022年12月康复科面瘫患者中抽取110例[男57例,女53例,年龄22~60岁,平均(41.31±5.16)岁],根据患者来院就医的单双数诊号进行分组,将其分为以55例患者为1个小组,共2组。对照组55例患者行中医针灸推拿治疗,观察组同例数在中医针灸推拿的基础上联合中药治疗。观察组/对照组(男/女=29/26、28/27),年龄22~60岁、21~59岁,平均(41.05±5.03)岁、(40.96±5.12)岁;病程1~7 d、2~7 d,平均(3.19±0.92)d、(3.15±0.79)d。其中左侧面部发病患者60例,右侧面部发病患者50例。两组基线资料对比无差异(P>0.05)。

纳入标准:(1)知情研究;(2)所有患者均符合面瘫诊断标准;(3)患者既往面部受凉史;(4)患者表现出口眼歪斜、肌肉运动障碍;(5)患者既往劳累过度病史。

排除标准:(1)因各种因素无法全程参与研究;(2)合并心脏、肝、肾等严重功能障碍者;(3)治疗药物过敏;(4)患有肿瘤;(5)颅内出血、感染;(6)外伤导致。

1.2方法

对照组全体患者行中医针灸、推拿治疗。为患者面部进行常规消毒,采用补泻手法,在患者面部局部或是经脉取穴,根据患者症候施针。根据患者的临床表现以及病理变化,面瘫急性期患者较为严重,可取肢体远道穴位合谷、太冲、风池穴等,病情稳定后可取地仓、阳白等穴位,局部治疗时遵循少用针原则。面瘫恢复期通常面部取穴为主,可取阳经四白、印堂、下关、地仓、颊车等面部穴位,还可以配合足三里穴健运脾胃。面瘫后遗症期在面部穴位基础之上,可以适当加用补益穴位,取气海、关元,包括背俞穴、肺俞、脾俞、肝俞等穴位,还可以加远道阳陵泉穴。留针30 min,1次/d。在针灸治疗的基础上同时辅以推拿辅助治疗,取阳白、太阳、四白、地仓、颊车等穴位,行推、抹、按揉等手法,20min/次,1次/d。

观察组在采用中医针灸、推拿治疗的基础上联合中药治疗。中医针灸、推拿治疗同对照组相同。对患者实施祛风解毒活络汤进行治疗,药方的组成药材严格遵循重要配伍原则进行配置,其中主要的组成药材如下所示:生地20 g、赤芍12 g、荆芥12 g、羌活15 g、大青叶20 g、防风12 g、甘草5 g、川芎12 g、苍术12 g、白芍12 g、贯众15 g、柴胡15 g、当归12 g,药剂加适量冷水浸泡20~30 min使用水煎服,煎煮的过程中添加适量生姜和大葱,每日1剂,每日服用2次,服用剂量为300~400 mL。

1.3观察指标

(1)分析两组患者临床效果。根据其患者面部功能的恢复情况分为三个标准。痊愈:患者临床症状消失,面神经功能恢复正常;有效:临床症状有所好转,且面神经功能存在轻微障碍;无效:临床症状未消失或者加重,且面神经功能未恢复正常面部仍然处于静止不对称的状态。总有效=痊愈+有效。

(2)分析两组患者的治疗和住院时间。

(3)分析两组患者生活质量变化情况。

1.4统计学分析

应用统计学软件SPSS 21.0对资料进行分析处理,患者的计量资料(x̄±s)与计数资料(%)分别应用t、c2检验,多因素分析采用Logistic回归模型分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

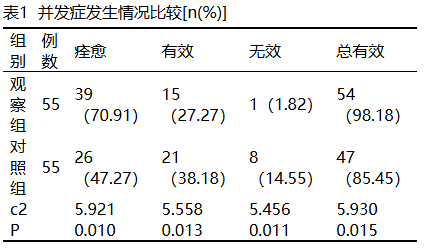

2.1两组患者临床效果对比

观察组治疗效果较理想,两组有显著差异(P<0.05),见表1。

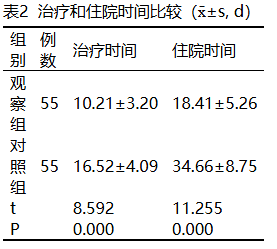

2.2两组患者治疗和住院时间对比

观察治疗和住院时间较短,两组有显著差异(P<0.05),见表2。

2.3两组患者生活质量变化情况对比

观察组生活质量改善情况较好,两组有显著差异(P<0.05),见表3。

3讨论

面瘫实际上是面部功能神经受损所造成的,临床通常将面瘫分为周围性面瘫和中枢性面瘫。周围性面瘫发病较急,主要是由于面神经的急性非化脓性炎症引起。中枢性面瘫通常是由于患者出现脑血管意外,会出现面部的口角歪斜,通常会伴随其他神经系统症状,如肢体活动障碍、语言障碍等。面瘫主要是由于面部神经受到细菌、病毒感染或是外界寒冷刺激因素所导致的一种神经病变,各种因素全部作用于面部神经,所以面部会出现口角歪斜、一侧额纹消失等较为明显的特征变化。面瘫在临床是常见疾病,多见周围性面瘫,主要致病因与受寒、病毒感染等因素密切相关,中医学认为周围性面瘫属于“口僻”等范畴,其常见证候以风寒袭络证、风热袭络证、风痰阻络证、气虚血瘀证为主[5]。中医学在治疗此类疾病中多采用针灸、推拿等方式,取得较为理想的治疗效果。面瘫采取针灸治疗,可以加快血液循环,促进新陈代谢,进一步改善患者受损神经以及肌肉。面部推拿对面瘫也有一定作用,是一种中医传统疗法,是面瘫治疗的一种辅助方法,主要作用于皮肤和肌肉,可恢复面部表情肌功能。因此,本次研究将联合中药治疗对面瘫患者进行治疗。

研究结果表示,中医针灸、推拿治疗的基础上联合中药治疗,效果理想,并且能够有效缩短治疗和住院时间,进而提高患者的生活质量,可以尽快恢复正常生活,保证了治疗的可靠性[6]。在治疗面瘫的基础上,还可联合中医护理方案,能够提高治疗效果,改善预后,对于加快面神经功能的恢复具有积极的促进作用,可通过患者症状表现进行护理,具体如下:①口眼歪斜[7]:观察患者口眼歪斜的程度和方向。指导患者面肌运动,包括:抬眉训练、闭眼训练、耸鼻训练、示齿训练、努嘴训练、鼓腮训练等。遵医嘱红外线照射患侧面部(照射面部时,应用纱布遮盖双眼,开启红外线后3~5 min,询问患者的温热感是否适宜。照射过程中询问局部有无灼痛感,及时调整距离,防止灼伤,治疗结束时,将照射部位的汗液擦干,观察局部皮肤有无异常,于室内休息15 min后方可外出)。遵医嘱穴位按摩,取患侧穴位。②眼睑闭合不全:观察患侧眼睑闭合的程度。眼部护理:注意眼部卫生,擦拭时尽量闭眼,由上眼睑内侧向外下侧轻轻擦拭。在睡觉或外出时应佩戴眼罩或有色眼镜,避免强光刺激眼球。遵医嘱给予营养、润滑、抗感染眼药水滴眼或眼膏涂眼,以保护角膜及预防眼部感染。③颜面麻木[8]:指导患者面肌运动,包括:抬眉训练、闭眼训练、耸鼻训练、示齿训练、努嘴训练、鼓腮训练等。遵医嘱穴位按摩,取患侧太阳、承浆、阳白、鱼腰、承泣、四白、地仓、颊车、印堂、翳风、迎香等穴。遵医嘱耳穴贴压,取面颊、肝、口、眼、皮质下等穴。遵医嘱穴位贴敷,取患处颊车、地仓、太阳、翳风等穴。遵循中医治疗特点,采取中医护理进行干预,可促进患者快速恢复健康。

总而言之,对于面瘫患者,可以在中医针灸、治疗的基础上采用中药治疗,促进受损肌肉的恢复,进而恢复面部功能。