神经内科主要就诊群体为中老年群体,相对于其他科室的就诊群体,神经内科就诊群体具有病情多样性、病程长、病情危急程度高等特征,为了提升患病群体的预后质量,在神经内科运转的过程中,神经内科医护人员必须采取各种措施提升干预工作的效果,为神经内科就诊群体的预后质量提供保障。脑血管疾病是神经内科最常见的疾病,相关研究指出,脑梗死、脑出血等脑血管疾病是神经内科就诊疾病的主要构成,超过70%的神经科住院患者为脑血管疾病患者,目前脑血管疾病护理干预工作已经成为神经内科护理工作的重要组成部分[1]。相对于其他神经内科病症,脑血管疾病具有伤残率高等特征,在脑血管疾病群体接受诊治的过程中,医疗领域不仅需要采取相关措施改善其病情,同时也需要通过相应的干预措施改善脑血管疾病群体的血管功能,提升其血流状态,预防疾病复发。由于脑血管疾病群体的特殊性,常规的护理措施所产生的干预效用并不能满足目前神经内科脑血管疾病群体对于干预工作的需求。相关研究指出,相对于西医护理干预措施,中医护理干预措施能够有效提升脑血管疾病的干预质量,同时也能够改善该群体的各项功能,有利于该群体预后质量的提升[2]。本次研究将以在某院神经内科中接受诊治的82例脑血管疾病样本为例,将中医护理措施与常规护理措施联合进行应用,探究其应用效果,希望能够为后续神经科护理体系的进一步完善提供参考意见。

1.资料与方式

1.1样本资料

本次研究的时间区间为2021年1月-2022年1月,共收录在某院神经内科接受诊治的脑血管疾病样本82例,分组方式为随机分组法,共将其分为两组,分别为单一组与联合组。单一组脑血管疾病样本在就诊期间所接受的护理服务为常规脑血管疾病护理服务,联合组脑血管疾病样本在就诊期间所接受的护理服务则为常规护理服务联合中医护理服务。82例脑血管疾病样本中,共有脑梗死样本56例,脑出血样本26例,样本的年龄范围为57-68岁,年龄平均值为61.5±3.4岁,共有男性样本42例,女性样本40例。对两组样本的人口学资料进行对比分析之后,p>0.05,组间存在明显差异,能够满足继续研究需求。

纳入标准:样本经诊断后确诊为脑血管疾病;认知状态良好;同意参与研究;伦理委员会批准展开。

排除标准:沟通交流障碍群体;恶性肿瘤群体;免疫功能障碍群体;中途退出。

1.2护理方案

单一组样本在就诊期间所接受的护理措施为常规神经内科脑血管疾病护理措施,脑血管疾病样本住院治疗后,医护人员需要根据其病情以及相应的诊断结果给予其对症护理干预措施,定期观察具体状况,同时对脑血管疾病样本以及其家属展开饮食管理、用药讲解、运动讲解等。联合组样本在诊治过程中则同时接受常规护理措施与中医护理措施。首先神经内科护理部门需要选择自身具有多年神经内科护理经验的优秀护理人员成立专业中医护理小组,此后邀请专业人士对小组之中的成员进行培训,引导其进一步了解中医护理措施的理念以及相应护理措施的应用方式,提升其中医护理能力,为后续护理工作的展开奠定基础。

脑血管疾病样本入院接受治疗后,中医护理小组的成员需要采用一对一的方式收录样本的相关资料,基于循证护理理念分析该样本发病的具体原因以及其所需求的护理干预措施,制定相应的个性化中医护理方案。首先是情志护理,脑血管疾病群体通常会由于疾病的影响,肢体运动功能以及自身活动能力出现明显的降低,自身的心理负担较重,容易出现负性情绪,在脑血管疾病群体接受诊治的过程中,中医护理小组的成员需要根据该样本的兴趣爱好,给予其相应的注意力转移措施,帮助其宣泄自身的压力,改善其负性情绪。除此之外,医护人员还可以灵活应用正念干预、音乐干预等方式帮助患者缓解不良情绪,提升其对于诊治工作的信心。其次是膳食干预,合理的膳食方案不仅能够满足机体的营养需求,同时也能够对机体的循环状况产生一定的改善效用,因此中医护理小组的成员需要根据脑血管疾病样本的饮食习惯以及膳食干预原则为其制定个性化膳食干预方案,满足其营养需求。第三是按摩,根据脑血管疾病群体的病情合理选择穴位,每日两次完成穴位按摩护理,通过穴位刺激改善其机体状况,提升其康复速率。脑梗死穴位按摩以太阳穴、风池穴、神庭穴、四会穴、四神聪为基本穴,进行穴位按摩。脑出血则以四神聪、合谷穴、肩中俞、曲池穴、阳陵泉为基本穴,完成穴位按摩。第四是针刺护理,合理的针灸方案能够有效刺激脑血管疾病群体的神经功能,提升其神经功能改善效用,中医护理小组成员需要根据脑血管疾病群体的病情选择相应穴位,每日一次完成针刺干预。脑梗死穴位为太溪穴、神庭穴、关元穴等穴位,脑出血则以足三里、合谷穴、太冲穴等穴位为主,采用垂直针刺法完成针灸护理。最后是康复干预,医护人员需要根据脑血管疾病群体的具体病症表现,引导其展开肢体功能锻炼,功能锻炼的过程中定期给予其相应的肢体按摩以及中药热敷干预措施,通过针对性的康复护理方案改善其各项功能,提升恢复效果。

1.3评价标准

完成两组样本生活能力、神经功能缺损评分以及生活质量等指标的收录工作,并对其展开对比分析。生活能力评定采用Barthel指数进行评估,满分为一百分,得分越高则其生活能力越好。神经功能缺损评分采用美国国立卫生院神经功能缺损评估量表进行评估,总分为40分,得分越高神经功能缺损越严重。生活质量评估采用SF-36完成评估,满分为100分,得分越高生活质量越高。

1.4统计学方式

采用是spss25.0对本次研究中的相关数据进行整理分析,利用t检验以及卡方检验进行组间差异性检验对比,p<0.05,组间差异性显著,本次研究在统计学范畴内具有研究意义。

2.结果

2.1自理能力

接受干预后,联合组样本的自理能力评估得分显著优于单一组样本,p<0.05,具体数据见表一。

表一 自理能力

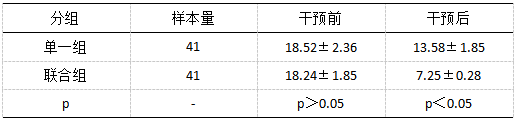

2.2神经功能缺损评分

接受干预后,联合组样本的神经功能缺损评分显著低于单一组样本,p<0.05,具体数据见表二。

表二 神经功能缺损评分

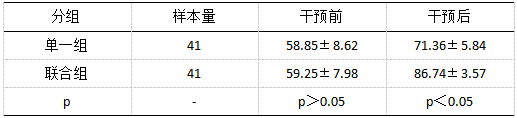

2.3生活质量评分

接受干预后,联合组样本的生活质量评分显著高于单一组样本,p<0.05,具体数据见表三。

表三 生活质量

3.讨论

生活方式、生活环境等诸多因素的变化导致脑血管疾病的发生率呈现逐渐上升状,该病症已经成为国际范畴内人类身体健康以及生活质量的重要疾病威胁因素。相关研究表明,2014年,我国脑血管疾病的发病率为454.15/10w,而2019年我国脑血管疾病的发病率已经达到了539.49/10w,越来越多的国民正在遭受或者将要遭受脑血管疾病的威胁[3]。脑血管疾病本就具有病因复杂、病情进展快、死伤率高等特征,其主要发病群体又是自身身体素质较差的中老年群体,因此脑血管疾病干预工作一直是我国卫生健康领域的重点关注对象。神经内科是脑血管疾病的主要干预科室,担任着脑血管疾病治疗的重任。早期神经内科中针对脑血管疾病所采取的措施为对症护理干预措施,虽然该护理措施能够对脑血管疾病产生一定的干预效用,但是对于脑血管疾病群体自身健康状况心理状况所产生的干预效用并不乐观,大部分患者接受诊治后,其自身的生活质量并不能够得到有效地提升,在后续的生活中,脑血管疾病的复发率也较高。

为了改善这一问题,神经内科护理部门必须探索长期干预效用更加突出的护理干预方案,提升脑血管疾病护理的效果。中医在我国具有数千年的发展史,同时中医干预领域也具有多年的脑血管疾病干预经验,相关研究指出,中医干预方案之中的情志护理、按摩、热敷、针灸、膳食干预等多种方案能够有效提升脑血管疾病的护理干预效用,能够有效提升脑血管疾病群体的康复效率以及预后质量[4]。在神经内科脑血管疾病干预工作中,将中医护理方案与常规脑血管疾病护理干预方案展开联合应用,能够有效提升脑血管疾病群体的干预质量[5]。

本次研究中接受干预之前,单一组样本的自理能力评分为39.52±8.65,联合组样本的自理能力评分为39.81±7.35,接受干预后单一组的自理能力评分为61.85±3.75,联合组的自理能力评分为79.52±2.68,在接受干预之后,两组样本的自理能力评分均得到了一定的提升,但是联合组样本的自理能力评分显著高于单一组样本。由此可以发现,将中医护理方案与常规的神经内科脑血管疾病联合进行应用为脑血管疾病群体提供护理服务,能够显著提升脑血管疾病护理干预工作的质量,有利于脑血管疾病群体自理能力的恢复。干预后联合组样本的神经功能缺损评分为7.25±0.28,显著低于单一组样本的神经功能缺损评分13.58±1.85。中医护理方案之中所采用的针灸、按摩、中药热敷等干预方案能够对机体的神经功能造成一定的刺激,提升机体的恢复能力,促使神经功能进一步恢复。干预后单一组样本的生活质量评分为71.36±5.84,联合组样本的生活质量评分为86.74±3.57,后者的生活质量评分显著高于前者。常规护理措施虽然能够对脑血管疾病群体的病情产生一定改善效用,但是接受诊治后,大部分脑血管疾病患者仍旧处于自身自理能力不足、生活需要他人照护状况,在生活压力等诸多因素的影响下,脑血管疾病群体的生活质量自然无法得到有效地提升。中医护理方案中的情志护理措施不仅能够改善脑血管疾病群体的健康信念,同时还能够帮助其以更加正确的态度面对疾病,而针灸、按摩等干预措施的应用则能够有效提升脑血管疾病群体的生活能力,有利于其生活质量的提升。

中医护理方案的应用为神经内科脑血管疾病护理工作的进一步展开提供了机遇,同时也为脑血管疾病干预体系的进一步完善提供了支持。在神经内科运转的过程中,作为医护人员需要主动学习相关中医护理技术,根据神经内科护理工作的需求对相应的中医护理技术进行学习以及应用,充分发挥中医护理技术的优点,改善机体的健康状况,提升其恢复效果,为神经内科患病群体的安全提供护理保障。为了确保护理工作能够产生其应有的干预效用,在应用中医护理措施的过程中,神经内科护理部门必须根据神经内科常见病症以及其相应的护理需求加强内部医护人员的培训力度,并制定相应的疾病中医护理干预方案,为后续神经内科中医护理措施的应用打下良好的基础。除此之外,相关部门也需要加强对于中医护理理念的支持力度,定期在院内展开中医护理宣传,同时在院内配备相应的中医护理设备,通过该方式提升中医护理方案的应用范围,提升疾病的干预效用。

本次研究基于在某院神经内科接受诊治的82例脑血管疾病样本为例,探究了常规护理与中医护理措施联合方案的应用方式以及其所产生的干预效用,研究结果证实,将中医护理措施与常规护理措施联合进行应用能够有效提升神经内科护理工作的有效性,有利于神经内科患病群体生活能力、生活质量的提升,同时也能够对其病症产生显著的改善效用,有利于神经内科干预质量的提升,建议对其展开进一步探究应用。