腰椎间盘突出症是一种常见的慢性疾病,严重影响患者的生活质量。传统的中医护理模式在腰椎间盘突出症的治疗中发挥着重要作用,通过综合运用中医的针灸、推拿、中药等治疗手段,能够有效缓解疼痛、改善功能障碍,提高患者的生活质量。研究表明,针灸疗法在腰椎间盘突出症治疗中具有重要地位,针灸通过调整气血运行,刺激经络穴位,达到活血化淤,舒经活络的作用,可以缓解患者的疼痛症状,改善局部的血液循环,促进受损组织的修复和再生[1]。研究表明,

推拿按摩也在腰椎间盘突出症治疗中发挥着重要作用,推拿按摩可以舒筋活络,调和气血,舒经通络,缓解肌肉痉挛和疼痛,改善细胞的代谢功能,促进患处组织的恢复[2]。研究表明,中药疗法也是在腰椎间盘突出症治疗中不可或缺的一部分。中药治疗在腰椎间盘突出症的康复中具有悠久的历史和丰富的经验,中医药在缓解患者疼痛的同时,调节患者的体质,提高自身的免疫力,从根本上改善患者的病情[3]。整体来说,中医护理模式在腰椎间盘突出症的治疗中有着独特的优势和显著的疗效,综合运用针灸、推拿、中药等中医疗法,可以缓解腰椎间盘突出症引起的疼痛和不适,改善患者的生活质量,对促进腰椎间盘突出症的康复具有重要意义。此次主要围绕中医护理模式在腰椎间盘突出症应用效果进行研究,目的是掌握患者护理后VAS评分、直腿抬高角度以及护理满意度,皆在为相关医护人员的临床应用提供帮助。具体情况如下。

1资料与方法

1.1一般资料

研究纳入的腰椎间盘突出症患者均于2022年12月至2023年12月入院接受治疗,男女人数共计110例,依据护理方式差异分为两组,即观察组(55例)与对照组(55例),观察组包括30例男性患者和25例女性患者,年龄区间在21-70岁,年龄平均值为(50.12±6.02)岁,实施中医护理模式;对照组包括29例男性患者和26例女性患者,年龄区间在22-69岁,年龄平均值为(50.63±5.99)岁,实施日常护理。通过对比两组一般资料不存在较大差异(P>0.05),可比度较高。

纳入标准:①与《中药新药临床研究指导原则》[4]相关腰椎间盘突出症诊断标准相符;②资料完整者;③存在良好的依从性;④积极配合者;⑤患者同意此次研究,并签订同意书;⑤意识清晰者。

排除标准:①合并腰椎结核病;②意识不清晰者;③存在腰椎管狭窄症;④理性思维较差者;⑤与上述标准不符者。

1.2方法

对照组行日常护理,主要对病房环境进行定期护理,指导患者按时用药等。

观察组行中医护理模式,具体包含如下几个方面:其一,中医辦证施膳。患者在实际治疗过程中,相关医护人员可应用中医八纲辨证方法对患者情况进行分析,最后根据分析结果构建药膳调理方案。若患者为气滞血瘀型,可食用兰花、木耳等,同时增加田七煲猪脚筋汤,由此达到活血化瘀、通络止痛的目标[5];若患者为湿热痹阻型,可食用猪肚、玉米须、丝瓜、冬瓜等,同时增加白果煲鸡汤或者丝瓜瘦肉汤,由此达到通络止痛、清热利湿的目标,禁止食用油炸食物;若患者为肝肾亏虚型,以滋阴填精为主;对于阳虚者,可食用腰果和黑豆等食物,同时增加干姜煲羊肉,由此达到温状肾阳的目标;对于阴虚者,食用白木和枸杞,同时增加莲子百合煲瘦肉汤,禁止食用寒凉食物,如萝卜、西瓜等;若患者为寒湿痹阻型,需食用熟附子、肉和当归,同时增加当归羊肉汤,以此达到温经散寒的目标,需要注意的是,患者饮食过程中,禁止食用性属寒凉的食物。其二,起居护理。在坐姿时,患者避免长时间的前倾、侧倾或过度转动腰部,保持腰椎的自然曲度,可使用坐垫或腰靠枕来支撑腰部,减轻腰椎的压力。在卧姿时,应选用适宜的枕头和床垫,保持颈椎和腰椎的自然曲度,避免过高或过低的枕头和过软或过硬的床垫,同时根据患者情况,选择散步、太极、气功等柔和的运动项目,禁止行剧烈运动和高风险运动,在此基础上,指导患者学会放松心情,通过深呼吸、放松训练、冥想等方式来舒缓情绪,减少焦虑和紧张感,以此保持心境平和。其三,情志护理。为避免患者情绪波动和压力的积累,护理人员向患者积极讲解“七情”与疾病的关系,促使其保持较好的心态进行治疗,可应用以情胜情、移情易性等护理方法提高患者情绪状态,同时患者也应与家人、朋友、医生等进行积极的沟通和交流,寻求情感上的支持和理解,进一步缓解负面情绪,增强其对抗疾病的信心。

1.3观察指标

观察和统计两组VAS评分及直腿抬高角度,主要应用VAS视觉模拟评估患者疼痛情况。

观察和统计两组护理满意度。对患者生活护理、知识宣教、礼貌礼仪、语言沟通等情况进行调查,共计100分,其中很满意为90-100分;满意为60-89分;0-59分为不满意,(很满意+满意)/例数x100%=护理满意度。

1.4统计学处理

观察的结果由统计学作出处理,工具为SPSS26.0统计软件。所有计量资料和计数资料分别应用(x̄±s)标准差、独立样本t检验;计数资料和组间比较分别由例数和百分比率表示、X2检验。当p小于0.05时,表明统计意义成立。

2结果

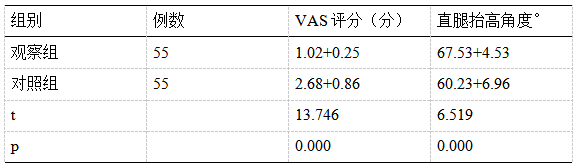

2.1两组VAS评分及直腿抬高角度比较

相比对照组,观察组VAS评分更低,直腿抬高角度更大,经差异对比,统计学意义成立(P<0.05),见表1。

表1两组VAS评分及直腿抬高角度比较对比(x̄±s)

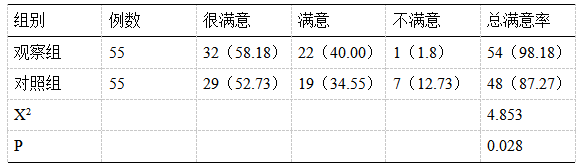

2.2两组护理满意度对比

护理干预后,相比对照组总满意率(87.27%),观察组明显更优(98.18%),经差异对比,统计学意义成立(P<0.05),见表2。

表2两组患者护理满意度比较 [n(%)]

3讨论

腰椎间盘突出症是一种常见的脊柱疾病,主要由于椎间盘的退行性变或损伤导致椎间盘向椎管内突出,压迫神经根或脊髓,从而引起腰背部疼痛、下肢放射痛、感觉异常和运动障碍等症状。腰椎间盘突出症在全球范围广泛存在,成年人中的患病率相对较高,尤其是40岁以上的人群患病率更高。受发展水平、生活习惯及遗传等因素的影响,不同地区的患病率也有所差异。流行病学研究发现,室内职业、长时间坐姿、久坐不动、缺乏运动等生活方式是腰椎间盘突出症患病的常见因素,而肥胖、体力劳动、劳动姿势不良、脊柱畸形、遗传因素和年龄等也是导致腰椎间盘突出症的危险因素[6]。该病的临床表现主要包括腰痛、坐骨神经痛、下肢感觉异常、肌力减退和运动障碍等,疼痛可从腰部开始,向臀部、大腿、小腿甚至到足底放射,疼痛的程度和范围因个体差异而有所不同。疼痛常受体位、运动和咳嗽等活动的加重,而休息则能缓解疼痛,部分患者还会出现尿潴留或大小便障碍等神经功能损害的症状。腰椎间盘突出症的治疗包括非手术治疗和手术治疗两种方式,针对非手术治疗,在急性期,患者应做到适当休息,并且避免弯腰、扭曲腰部等动作,维持合适的体位,减少对腰椎的压迫,并通过服用镇痛药、消炎药、肌肉松弛剂等药物来缓解疼痛、减轻炎症反应和舒缓肌肉痉挛。不仅如此,也可对患者行理疗、针灸、推拿按摩、康复训练等物理治疗手段来缓解症状、改善患者的脊柱功能,而且适当的康复锻炼也有助于改善脊柱肌力、增加脊柱的稳定性,预防病情的进一步恶化。针对手术治疗,一般适用于非手术治疗无效或病情进展的患者,手术方式包括微创手术和传统手术,微创手术包括椎间孔镜手术、微创椎间盘切除术等,具有创伤小、恢复快等优势。传统手术包括椎弓根切除术、椎间盘切除融合术等,适用于病情严重、复杂或合并其他脊柱疾病的患者。

中医护理模式在腰椎间盘突出症中具有诸多优势,相关研究表明,中医护理模式在治疗腰椎间盘突出症中的优势体现在其独特的治疗理念。中医强调整体观念,认为人体是一个有机整体,强调预防为主、辨证施治的原则,注重调整人体的阴阳平衡,与西医治疗强调病症的局部治疗不同,中医则更加注重全身的平衡和调和,从根本上调理人体的整体状态[7]。另有研究表明,中医护理模式在治疗腰椎间盘突出症中的优势体现在其多元化的治疗手段上,中医不仅包括药物治疗,还包括针灸、推拿按摩、中药熏洗、气功等多种治疗手段,可以从不同侧面对病情进行综合调理,达到全面治疗的效果,而此种多元化的治疗手段有助于针对患者的个体特点,制定个性化的治疗方案[8]。有研究表明,个体化诊疗策略也是中医护理模式在治疗腰椎间盘突出症中的优势,中医倡导辨证施治的治疗原则,即根据患者的实际病情特点,进行个性化的诊疗,中医根据患者的脉象、舌苔、体质等多种因素进行辨证施治,为患者制定个体化的治疗方案,能更加针对性地进行治疗。有学者认为,其优势在于整体调理的特点,中医强调整体调理,通过对患者的气血、阴阳、脏腑等方面进行综合调理,不仅能缓解症状,还能达到治标治本的效果,提高患者的自愈能力,从根本上预防病情的复发。

此次研究结果显示,观察组VAS评分(1.02+0.25)明显比对照组(2.68+0.86)更低;观察直腿抬高角度(67.53+4.53)比对照组(60.23+6.96)更大;观察组很满意、满意、不满意分别为32、22、1例;对照组很满意、满意、不满意分别为29、19、7例,且总满意率(98.18)更高,由此说明,中医护理模式用于腰椎间盘突出症患者具有较好的效果,有助于降低患者疼痛感,加大直腿抬高角度,提高护理满意度,不仅如此,其对日常护理干预,如效果不足、针对性差等情况起到了弥补作用。

综上所述,对腰椎间盘突出症患者应用中医护理模式效果显著,其在一定程度上加大了患者直腿抬高角度,提高了护理满意度,并对其疼痛情况起到了改善作用,值得应用和推广。