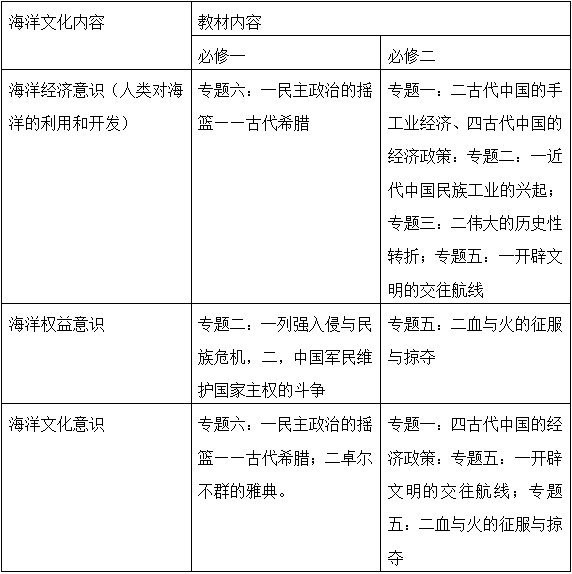

教科书不是唯一的教材,但是最重要的学材之一,是历史教学的主要依据。历史教师作为课程资源的开发者,有义务也有责任挖掘与补充教材内容中的海洋意识教育的素材,并积极克服材料的客观缺陷,积极进行海洋意识教育的实践探索。以人民版教科书必修为例,教科书必修一政治史和必修二经济史两大模块中蕴含着不少关于海洋意识教育素材。笔者在第一章也列表做了归类。教师有必要认真钻研,深入挖掘教材中相关教材,并针对高中学生的认知水平,寻找渗透海洋意识教育的最佳结合点和教学切入点。笔者在此对不同海洋意识的人教版的相关教材做个整合。

一、高中历史教材(人民版)中与海洋意识相关的内容(列表)

二、人民版高中历史教科书中海洋意识内容的探讨

从前面的列的表格中,我们就可看中高中历史教材中涉及海洋的材料比较分散,散落在各个章节,没有形成完整的体系,由此笔者从海洋经济意识,海洋权益意识,海洋文化意识三个角度入手,结合学生实际,深入挖掘教材的隐形和显示的海洋知识概念。

(一).海洋经济意识

纵观世界历史发展,海洋经济中心有一个不断转移的过程。在16世纪以前,世界海洋经济中心在地中海;新航路开辟后,海洋经济中心由地中海转到大西洋;二战以后,世界海洋经济中心再转到太平洋。

在必修一专题六第一课《民主政治的摇篮,古代希腊》中的第一节“蔚蓝色的希腊”中,详细的叙述到古代希腊的地理环境极其影响。笔者从海洋经济意识的角度来重新看待这一节——地中海时代

成为世界经济强国的国家几乎都是海洋国家。 海洋的经济中心首先形成于地中海。地中海时代,古代希腊的贸易是首屈一指的。世界各民族当中较早认识并形成海洋经济意识的是古代希腊人。教科书这一课的“在蔚蓝色的希腊”这小节的首段就详细描述了古代希腊的地理位置并附有图片:

厚。

古代希腊耕地的缺乏和土地的贫瘠限制了粮食的生产,而冬季多雨、夏季干热的地中海气候有利于葡萄和橄榄的生长。为了维持生计,希腊人通过海外贸易,出口葡萄酒、橄榄油、陶器等物品,以此换回粮食。优越的航海条件为这些海外活动提供了极大的便利。海洋是希腊人联系外部世界的大通道,是维系古希腊文明发展的生命线。

在必修二专题二的第二课《古代中国的手工业》的“陶瓷业的成就”,这一节中有提及到“海上丝绸之路”。且在此专题的第四课有“海禁”政策这一节。就中国海洋经济历史历程角度来看,两者形成了较为鲜明的对比:古代中国的经济政策,已经有提及地中海时代,中国已经开辟了“海上丝绸之路”,这条对外贸易路线也可称为“瓷路”,此时的中华名族正在走向繁荣昌盛。而在大西洋时代,世界贸易活跃。而中国的海洋经济意识却仍未普及。明王朝对民间出海从事海外贸易的行为严加禁止。郑和下西洋其实注重建立和维护一种“朝贡”贸易体质的表现,并不是为探索海洋。明王朝开始实行“闭关锁国”的政策。直到清代鸦片战争之前,我国一直还是闭关锁国。“海禁”的政策彻底扼杀了人们浅薄的海洋经济意识,阻碍了对外贸易推动经济进步的可能性19世纪的中国以难以想象的保守和封闭面貌走向了近代化的世界。

必修二专题五第一课《开辟文明交往的航线》和第二课《血与火的征服与掠夺》中阐述了新航路开辟的之后影响。站在海洋经济角度来看——大西洋时代。

根据教科书上两课的相关内容可总结为:

1588年,英国海军打败了西班牙无敌舰队。1600年成立的“东印度公司”增长了十倍。商业贸易飞速发展,国家财富增长很快,英国呈现出一片欣欣向荣的景象。此时的大西洋时期,世界贸易活跃,与还仍然未普及海洋经济意识的中国形成了鲜明的对比。

在必修二专题二的第一课《近代中国民族工业的星期》及专题三第二课《伟大的历史进程》中都有提及,不论近代民族手工业兴起还是经济技术开发区的兴办,都在沿海地区出现较多。联系当今的21世纪,开发利用海洋资源、发展海洋经济也是加快我国与世界经济发展,增强自身实力的必然选择。站在海洋经济的角度看,这是太平洋时代。

(二).海洋的权益意识

人民版高中历史教材中的海洋权益意识主要体现在海洋主权方面,包含了涵盖了领土主权、领海主权、海域管辖主权。必修二专题五第二课《血与火的征服与掠夺》中,“海上马车夫”、英国的崛起、殖民霸权的角逐都突出的反应了新航路开辟后西方各国海洋权益意识的加强。如教科书上所提及的:

1651年,英国议会颁布了《航海条列》,矛头直指荷兰。该法案规定:凡进入英国或其殖民地所有,其船员只能是该船所属地的臣民;欧洲商船可以进入英国港口,但只能携带本国商品,配备本国船员。英国与荷兰的矛盾进一步激化海上主权的争夺已经到了白热化的程度。在1652年,英国荷兰之间终于爆发了战争。三次交战之后,荷兰败下阵来,不但丧失了海上霸主地位,而且失去了北美的殖民地。英国企图夺取法国的殖民地,垄断整个制海权,由此参与1756年到1763年的七年战争。最终英国取得“七年战争”的胜利,签订《巴黎合约》。战败国法国被迫将整个加拿大割让于英国,并从整个印度撤出,只保留5个市镇。英国由此掌握了海上霸权,迈向了日不落帝国的传奇。

必修一专题二的第一课《列强入侵与民族危机》及第二课《中国军民维护国家主权的斗争》中都有提及甲午中日战争。1894年,由于日本的挑衅,中日甲午战争爆发,可却以中国惨败告终。是中国当北洋舰队的实力与日本相差甚远吗?晚清重臣李鸿章动用巨额军费从当时工业最发达的欧洲引进,产子英国和德国。可说与日本军事实力不相上下。可是在黄海海战中,北洋舰队以全军覆没而终。此教训对我国的海洋软实力拉了次警钟。1895年,清政府因甲午战败,被迫与日本签订《马关条约》。条约主要内容含有割辽东半岛、台湾机器附属岛屿、澎湖列岛给日本且允许日本在中国的通商口岸开设工厂,严重侵犯了我国的海洋权益。

16世纪前后的海洋大开发,葡萄牙、西班牙、荷兰、英国等一些欧洲中小海洋国家抓住了历史的机遇,他们的舰队夺取了海洋这革新空间的制度权,彻底打败了亚太、美洲地区许多历史悠久的封建帝国,成为全球新霸主。在当今国际社会中,围绕海洋主权权益的争夺仍广泛德存在。不论是发达国家或大展中国家,概莫能外。21世纪的今天,经济高速发展,陆地资源稀缺,为了生存世界各国便把目光转到了海底世界,特别是石油的争夺。当代中学生更应该懂得和维护国土观念基础上的海权意识。

(三).海洋文化意识

人民版必修一专题六第一课的《民主政治的摇篮——古代希腊》与第二课《卓尔不群的雅典》,分别对古希腊的地理及民主政治有所叙述。老师可以利用这些素材带动学生换个角度,从海洋文化意识的角度再次理解。海洋文化是指以涉海活动为主导的谋生方式而孕育发展而来的文化。居住在沿海地区的人们,即使是在以农耕或游牧为主的自然经济社会中,也会孕育发展出一定程度的海洋文化。地中海地区便是海洋文化主导型社会。海洋文化的鲜明特征之一是具有重商业意识,由此派生出两种文化民族热证、社会结构、经济基础、政治制度乃至意识形态的不同。由于古希腊古代希腊所处在地中海东部,其地理位置以及地中海气候使得古希腊人民不能自给自足,但是优越的航海条件为其海外贸易提供了便利。这地形的分割及当地产物的不足使海洋贸易很早成为社会的主业之一。希腊的物物交换甚至远到埃及。埃及的纳乌克拉提斯港口主要出口希腊不能自给自足的粮食,进口希腊盛产的葡萄酒和橄榄油。海运的成本低廉,且交换产品大多都是彼此稀缺之物,这样远近距离的跨海贸易在推进了不同地区的商业和文化交流的同时能快速积累财富,积累速度一般远快于陆地上的贸易。财富的积累又进一步促进了商业意识的发展。商品济是以平等为原则的,需要自由的坏境,这就有助于希腊宽松自由的社会环境和平等观念的形成,有助于民主政治的建立。

在上到必修二专题一的第四课《古代中国的经济政策》之时,能与之形成鲜明对比。大陆文化是指以内陆,通常以大河流域谋生为主导方式而孕育发张而来的文化。中国毋庸置疑就是大陆文化主导类型的社会。与海洋文化的重商意识不同,大陆文化更多的是一种农牧文化。中国平原多,山地少,内陆成片,且河流旁聚集人口,由此适合农业。以农业声场为主的地区需要安定的,庞大的治水工程需要集中的人力、物力、财力,且适合统一的指挥,由此专制主义中央集权开始萌芽。为维护专制主义国家政策政权的经济基础,中国早在商鞅变法中就明确规定了中农抑商的原则,而且此后的历朝都延续秉持此政策。商人社会地位低下。商人实际商没有取得自由民的平等地位。尽管他们的经济地位远比一般农民和其他平民优越,但在社会上遭受鄙视,在政治上和法律上也遭受歧视。这种情形直到宋代才开始有所改变。在西欧各种,贸易活跃,大力发展经济的时期,中国却仍未有重商意识。明王朝甚至开始执行闭关锁国的“海禁”政策,且一直延续到了清代鸦片战争之前。

在必修二专题五第一课《开辟文明交往的航线》中,从海洋文化意识的角度,对教材也能换个角度重新理解。海洋文化的另一鲜明特征之一是含有冒险和进取精神。海难和海盗、异域的敌对和排斥、未知疾病的折磨、商品价格和贸易信用的变动等,都可能是航海者和商人致命的威胁,非不屈不挠的一直和冒险逐力精神无以为继。远航就意味着无尽的风险。1519年9月20日,麦哲伦带领着5搜远洋海船驶离了西班牙。1520年5月中旬,在探索航路中,其中一艘远洋帆船不慎触角受损。远途的艰辛使的其实中一艘远洋帆船——“圣安东尼奥”上的主舵手哗变,偷偷驾驶帆船返回了西班牙。麦哲伦带着剩下的3艘帆船继续航行,以顽强的意识,指挥着船员们与风浪不断的斗争。由于在广阔无线太平洋上的长期漂泊,麦哲伦及其船员大多都染上了脚气病。1521年,麦哲伦带领着船队终于,横渡了太平洋,在3月8日,抵达了菲律宾群岛中的胡穆奴岛。在与菲律宾当地土著的战斗中,麦哲伦不幸中了毒箭,客死他乡,并且损毁了一艘船。剩下的两艘船也只有其中一艘安全返回了西班牙,只幸存了16人。

此专题五中的第二课《血与火的征服掠夺》中有提及英国政府推行“重商主义”。多元性和开放性是海洋文化意识极为重要的特征。 15世纪末,新航路开辟以后,英国利用地处大西洋航路中心的有利条件,积极发展对外贸易,伦敦、利物浦成了繁荣的港口城市。为争做世界霸主,英国政府推行“重商主义”政策,鼓励出口,支持工商业者参与贸易竞争,占领殖民地。英国的资产阶级由此也进一步壮大起来。在1689年英国议会通过的《权利法案》。虚君、选举权扩大是英国资产阶级君主立宪政治的基本特点。而当时的明清的高度专制的政权,闭关锁国的政策全面扼杀了宋元时期及明代后期中国所发展的海洋文化意识。商业社会促进自由竞争精神的形成,构成海洋意识的开放性和多元性。多元性促进了竞争精神,而竞争精神又促进了社会多元化,进而诱发“平等、自由”理念的产生。