在我国社会经济快速发展下,人们生活水平持续提升,生活节奏明显加快,导致人们在日常生活中承受着较大精神压力。长时间心理紧张状态往往可能导致头痛症发生。头痛症是一种常见神经性疾病,具体发病机制尚不清楚,可能涉及的因素多元,包括内分泌失衡、饮食习惯、心理状态、激素变化以及遗传因素等[1]。头痛症以其周期性、不连续性和复发性的特征著称,病程可能延续长达十几年,对患者身心健康造成较大影响。头痛诱发因素较多,症状表现较为复杂,会存在明显头痛,且反复发作,所以需及时采取措施控制,以提高患者生活质量。当前对于头痛症临床治疗,药物为首选治疗方式,通过服用药物减轻头痛程度,其中非甾体类抗炎药为常用药物,比如布洛芬缓释胶囊,给予患者临床用药后,能有效缓解患者疼痛,药物本质上为一种非甾体抗炎药,直接影响大脑皮层中枢神经系统,抑制身体激素释放,以此缓解血管收缩,实现镇痛目标。布洛芬缓释胶囊直接作用大脑皮层中枢,通过抑制体内激素的释放,进而减少血管痉挛,达到缓解并消除疼痛的治疗效果。但是因为西药机制特殊性,短期内可以发挥出显著疗效,但是随着药物持续用药,会存在耐药性和依赖性,而停药后可能会复发,所以需探讨更加安全有效治疗方式。从中医上分析,头痛症纳入为“头风”范畴,并且中医认为头痛是因为人体阳虚血虚影响,再加上风寒之邪侵袭,促使气血瘀滞、阻遏经络,最终不通则痛,所以中医治疗以疏通经络与调节气血为主要原则,运用中医针灸疗法进行辩证治疗,可以结合患者个人辩证体质,给予针对性针刺手法,可以给予穴位刺激,有助于静脉疏通,促使气血调和,以保持机体阴阳平衡,缓解头痛,改善预后。基于此,下文研究从医院选取100例头痛症患者,分析中医针灸治疗效果。

1 资料与方法

1.1基础资料

研究对象是头痛症患者,收治时间2022年1月-2024年1月,共100例,搜集患者资料,并给予分组后,记录至表1。

表1患者资料

1.2方法

对照组采取药物治疗,主要给予布洛芬缓释胶囊用药,口服,0.3g/次,一天2次。

研究组实施中医针灸辩证治疗,首先需要选择患者太阳、风池、百会、后溪、太冲、颔厌等穴位,并结合患者辩证分型增加辅穴,比如外感诱发头痛患者则需加以风府、列缺与外关穴位;如果是因肝阳诱发头痛,增加四神聪、行间、太溪穴位;如果是因气血诱发头痛,则增加气海、关元与足三里穴位。针刺操作方法:借助1.5寸毫针,通过平补平泻方法,在得气后留针大约30分钟,针刺配合灸法,即在细针上置备好灸材,利用热效应来增强疗效。在针灸过程中,确保针灸皮肤进行全面消毒,且在治疗后需避免该区域接触水分或受寒,以防止湿气侵入身体。有些患者在接受针灸后可能会感到酸麻或胀痛,应当解释这是正常生理反应,会自然消退,无需过分忧虑。为了减轻患者因注意力集中而可能加剧的疼痛感,可以通过与患者的互动交谈,分散患者注意力,从而有助于整个中医针灸治疗过程的顺利进行。

1.3观察指标

疗效评估:①显效:头痛消退,近期内未出现复发;②有效:头痛缓解,但是没有完全消退,存在复发;③无效:头痛症未取得任何缓解。运用匹兹堡睡眠指数对患者睡眠质量评估,分值越小睡眠质量越好。疼痛借助视觉模拟评分法评估,0-10分,疼痛随着分数递增而加重。

1.4统计学分析

SPSS23.0处理分析,X2、t检验,并用(n/%)(x̄±s)表示,P<0.05,则数据有差异。

2 结果

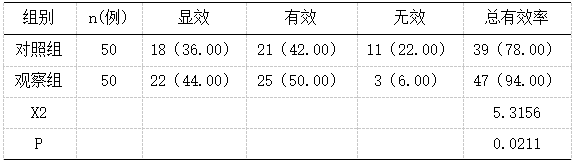

2.1治疗效果比较

观察组临床治疗效果高于对照组(P<0.05)。

表2两组患者治疗有效率比较(n/%)

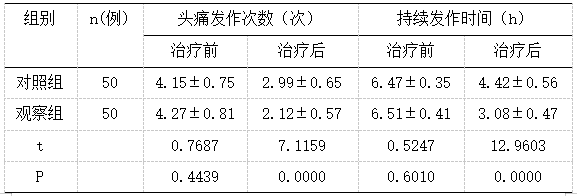

2.2头痛症改善情况

观察组头痛症改善效果高于对照组,详情见表3。

表3比较两组患者头痛发作次数与持续时间(x̄±s)

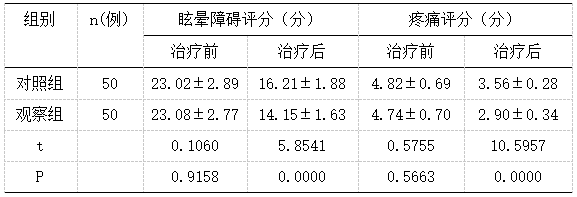

2.3眩晕和疼痛改善效果

观察组眩晕及疼痛评分均低于对照组(P<0.05)。

表4比较两组患者眩晕障碍评分和视觉疼痛评分(x̄±s)

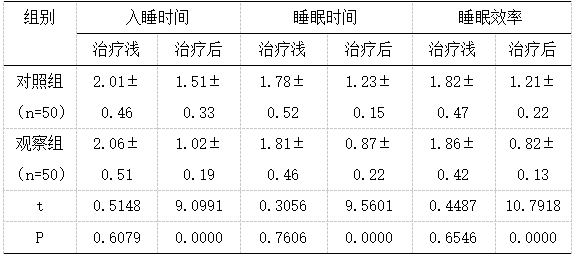

2.4睡眠质量

观察组睡眠质量改善效果高于对照组(P<0.05)。

表5比较两组患者睡眠质量评分(x̄±s)

3 讨论

头痛症属于日常生活中常见病症,一般发生在上头半部区域,发生原因比较复杂,可能是颅内感染、神经痛、全身性疾病或者急性感染等,均可能会诱发头痛,在任何年龄段都可以发生,高发于中老年人群体[2]。头痛症病理生理过程极其复杂,源于患者头颅内敏感构造或感觉器官对特定外部刺激的反应,通过痛感神经网络传输至大脑表层,进而引起头痛现象。临床表现各异,疼痛性质千变万化,常见痛感类型包括胀痛、闷痛、抽痛,有的患者甚至能感知到头部血管的搏动和神经的震颤。此外,还常常伴有恶心、呕吐、头晕等不适症状,极大降低患者的生活质量和身心健康状况。

基于头痛症复杂发病机理,治疗方案应当严格遵循个体化治疗的原则。通过分析患者头痛具体表现来分析具体病因,进而对症针灸于头痛的不同区域,以期实现最优化的治疗成果。虽然引发头痛的因素多样,但多数可归因于外部影响及患者体内肝脾肾功能的失调。通常情况下,因为外感风寒诱发的头痛比较常见,且发病较急,患者头痛程度严重,会伴有跳痛、胀痛,风邪具体包括带寒风邪、带湿风邪和带热风邪,与因外部因素引起的头痛相比,源自肝、脾、肾功能减退的头痛,归因于这些器官失衡是一个长期过程[3]。长时间紊乱在体内造成慢性损伤,体现在头痛上即表现为病程漫长且发展平缓,常见于气虚或肾虚的个体。患者常常存在隐痛与空痛。当工作或生活压力增大,以及过度劳累时,头痛症状往往会加剧。

有研究发现[4],头痛症可能与血小板功能紊乱、血栓素或前列腺素的异常有关。例如,单胺氧化酶的活动可能影响血小板的功能,促进在血管壁上的黏附,进而引起血管收缩。在头痛症发作时,研究指出患者的TGVS神经末梢受到持续刺激,这导致降钙素基因相关神经肽迅速释放。这种释放增加TNF-α和IL-1β等炎症标志物的水平。这些变化可能导致颅内外血管的舒缩功能失调,血浆蛋白渗出,并伴随脑膜出现非特异性的炎症反应。值得注意的是,脑膜神经源性的非特异性炎症可能是头痛症长时间持续的一个重要因素。当前对于头痛症临床治疗,以药物为首选治疗方法,常用药物有布洛芬,布洛芬作为一种非甾体抗炎药,具备显著止痛和抗炎功效。在治疗头痛症时,能快速缓解疼痛,通过抑制脂肪环氧化酶的活动,防止环状过氧化物形成,进一步减少PGF和PGE的水平,继而导致血管平滑肌内钙离子浓度下降,有助于舒缓脑血管的痉挛状态,进而实现对头痛双重防治作用。

尽管通过布洛芬药物治疗头痛可以取得一定效果,但是由于西药自身机制影响,长期用药后可能会给患者身体带来不利影响,诱发不良反应,导致胃肠消化道反应出现,甚至可能会给造血功能造成影响,所以预后效果表现较差,停药后可能复发,因此需要探讨合理有效治疗方案。近几年研究逐渐从中医方面进行分析,在中医学理论中,头痛症属于“脑风病”“头风病”范畴,且认为疾病是因为内脏、脑血管血液循环出现异常后诱发,所以在治疗时需注重气血调理和疏通经络,通过中医针灸治疗能够起到显著功效[5]。中医针灸疗法具有独特优势,涉及将精细针具,如毫针,按照特定角度插入特定的体表穴位,同时可能配合使用艾灸。作为传统中医疗法,针灸秉持着内外兼顾的治疗理念,通过中医特有的辨证论治方法,深入探究疾病的起因和本质,确定疾病的属性。随后通过在选的穴位施以针灸,运用各种技巧来调理经络,调整气血流动,以及恢复阴阳平衡,以此实现防治疾病的功效。在中医针灸过程中,针对患者头痛症具体辩证分析,采取辩证针灸疗法,该方法的安全性得到了充分验证。此治疗方案中,主要选取的穴位包括风池、太阳、颔厌、百会、后溪以及太冲。太冲穴针刺可以起到镇痛和舒肝作用,而太阳穴针刺则具有通气止痛的功效,同时配合风池、颔厌、百会和后溪进行针灸,可以起到熄风止痛、调和肝脏、驱除风邪疗效,对头痛症治疗可以发挥出显著功效。此外,中医针灸以辨证论治为原则,依据特定病理机制选择相应的穴位施以针灸,确保治疗的精确性。这种对因施治方式能极大提升治疗效率,有助于患者迅速康复,减轻头痛症状对日常生活造成影响。在针灸过程中,以太阳、风池、百会、合谷作为主穴,并结合患者辩证分型,比如肝阳配穴四神聪、太溪,气虚配关元、足三里,痰湿配穴中脘、丰隆,肾虚配穴肾俞、命门,淤血配穴三阴交、血海等,以确保患者可以取得针对性治疗,增强疗效,以提高患者生活质量[6]。

综上,中医针灸辩证治疗头痛症疗效确切,可快速缓解疼痛,改善患者睡眠质量,对患者预后生活质量起到积极影响,可推广。