恶性血液病是指一组源于造血系统恶性克隆性疾病,常见症状为发热、贫血、出血等,病情迁延难愈,影响正常生活及威胁生命健康[1]。现阶段尚且无特效治疗恶性血液病的方法,主要采用化疗方式进行治疗,而化疗虽然可控制疾病病情以及延长生存时期,然而化疗所致不良反应也对正常生活造成明显影响[2]。恶性血液病长期化疗也可引起各种各样的不良反应,其中骨髓抑制属于最为常见的不良反应之一,在疾病中发生率超过80%,对化疗骨髓抑制的干预,常规西医的应用效果并不理想[3]。近年来,中医在肿瘤、血液疾病的放化疗干预中显现良好辅助作用,中医根据骨髓抑制的现代表现,归纳“虚劳”、“血劳”范畴,而化疗后骨髓抑制同瘀血致病关联度高,在进行干预时应以“祛瘀生新”为重点以改善骨髓造血微环境,以期取得满意的干预效果[4]。本次研究纳入恶性血液病化疗后骨髓抑制患者为研究对象,探讨中医治疗理论“祛瘀生新”的治疗效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2023年1月-2024年2月收治的40例恶性血液病化疗后出现骨髓抑制患者为研究对象。纳入标准:(1)均确诊恶性血液病[5],并且血液检测白细胞≤3.9×109/L,血红蛋白≤100g/L,血小板≤99×109/L;(2)年龄在20-60岁,临床资料完整;(3)预期生存时间超过3个月;(4)患者或者家属签署知情同意书。排除标准:(1)合并心肝肾等器质性疾病患者;(2)严重精神疾病或者沟通交流障碍患者;(3)中途退出研究者。按照随机数字表法原则,将患者分成观察组、对照组,每组患者20例。观察组男11例,女9例;年龄21-60岁,平均(40.15±3.41)岁;骨髓抑制分级:Ⅰ级12例,Ⅱ级6例,Ⅲ级2例。对照组男13例,女7例;年龄20-60岁,平均(39.98±3.29)岁;骨髓抑制分级:Ⅰ级11例,Ⅱ级6例,Ⅲ级3例。两组患者在性别与年龄资料比较,组间差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组采取常规的干预方式,主要是指导患者合理饮食及做好生活起居护理,日常中注意休息,避免过度劳累以及熬夜,戒掉抽烟酗酒等不良嗜好。根据患者的情况选择对应化疗方案,其中急性淋巴细胞白血病选用VDLP化疗方案、急性非淋巴细胞白血病选用HAD化疗方案,非霍奇金淋巴瘤选用CHOP化疗方案,霍奇金淋巴瘤选用化疗MOPP方案。对于骨髓抑制处理予以一般支持治疗,主要是对于接受化疗者应用紫外线对治疗室消毒,出现发热者应用头孢类抗生素+氨基苷类抗生素,按照需要输注成分血。皮下注射粒细胞集落刺激因子G-CSF 5μg/kg·d,1次/d,直到中性粒细胞≥1.0×109/L,持续用药28d。

观察组在对照组的基础上,增加基于中医“祛瘀生新”的治疗方法。具体应用自拟药方,组方如下:黄芪、生麦芽、川牛膝、炒酸枣仁、茯神各30g,猫爪草20g,赤芍、牡丹皮、桑枝各15g,丹参、桃仁、郁金、川芎、半边莲、防风、白蒺藜各10g,僵蚕、三七各6g。14剂,水煎服,1剂/d,隔天1次,早晚分服。

1.3 观察指标

(1)临床疗效。参照《中药新药临床研究指导原则》[6]评定症候积分,具体对发热、贫血、出血、乏力4个症候进行评分,各项症候按照无(0分)、轻度(1分)、中度(2分)、重度(3分)进行评价。将症候积分总分计算疗效指数,具体计算公式:疗效指数=(治疗前积分-治疗后积分)/治疗前积分×100%。基本痊愈:疗效指数≥95%;显效:疗效指数70%~94%;有效:疗效指数30%~69%;无效:疗效指数<30%。治疗总有效率=(临床痊愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。(2)血液检测指标。两组治疗前后均是采集患者静脉血液,应用全自动流式血细胞计数仪检测白细胞、血红蛋白、血小板指标水平。(3)并发症。统计两组患者出血与感染并发症的发生情况。

1.4 统计学方法

使用SPSS21.0软件做统计学结果分析,计量资料用(x̄±s)表示,使用t检验,计数资料用(%)表示,使用χ2检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组疗效对比

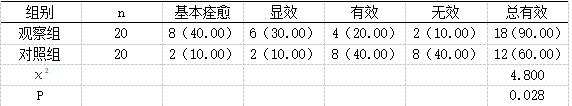

观察组患者治疗总有效率高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 2组患者临床疗效比较[n(%)]

2.2 两组血液指标比较

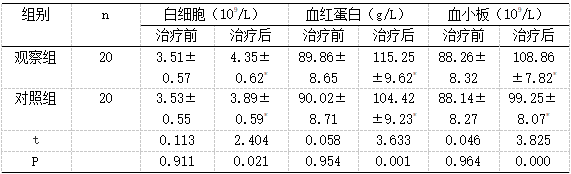

治疗前的各血液指标检测结果,对比差异无统计意义(P>0.05);在经治疗后,观察组白细胞、血红蛋白、血小板水平均高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组治疗前后的血液指标检测结果比较(x̄±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05。

2.3 两组并发症对比

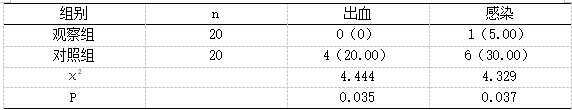

观察组在出血、感染的发生率低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组相关并发症情况比较[n(%)]

3 讨论

恶性血液病的治疗方式上,采用化疗的方式是重要治疗手段,主要是化疗能够抑制细胞分裂达到缓解病情症状的目的。而化疗引起的副作用也比较明显,主要是化疗过程处理杀伤损伤或者病变细胞,同时对于正常细胞也会造成一定影响,这样可引起损伤的发生以及各种各样不良反应的发生[7]。对于恶性血液病的患者,受化疗影响患者的骨髓造血功能下降,白细胞、血红蛋白、血小板的合成被抑制,这样使得患者出现骨髓抑制这一并发症。化疗后骨髓抑制发生让患者出血以及感染发生率增加,进一步可引起患者死亡,对于这一并发症的处理,西医采取皮下注射粒细胞集落刺激因子G-CSF虽然可以取得一定的效果,但是费用昂贵,并且引起发热以及疼痛等不适情况,一些患者会要求停药采取其他保守治疗方式,这样就会使得整体治疗效果不理想。

对于肿瘤、血液疾病的化疗以及化疗后并发症处理的研究,近年来中医也取得一定的进展,并且因此所衍生的一些治疗方式也展现出良好的作用效果。中医认为,正气亏虚是恶性血液病化疗后骨髓抑制的重要致病因素,正气盛衰为疾病产生的基础。人体生存以正气为本,而血液化生有赖五脏六腑的功能,其中脾肾脏器的作用尤其突出。恶性血液病患者素体正气亏虚,化疗药在治疗的同时侵袭机体,损耗人体气血病损伤正气,五脏六腑功能损伤,气虚物理无法推动血行致瘀,血虚及血流不止致瘀[8]。另外,因虚致瘀、因郁致瘀、毒瘀并存、脾肾亏虚,瘀血不去,新血不生,造成患者化疗后骨髓抑制,病情缠绵,反复难愈。因此,治疗应以祛瘀为重点,兼顾扶正与畅通气机,使瘀去气血生,即祛瘀生新法。祛瘀生新主要通过祛除瘀血,畅通血液运行,通畅血气以促进新血化生。瘀血阻滞体内经久不散,脏腑失去濡养气化无力,新血化生缓慢,久而久之所致血虚,祛瘀生新治疗养血补气虚,改善相关症候。

本次研究结果显示,治疗后的临床治疗效果,显示观察组总有效率高于对照组;治疗后两组白细胞、血红蛋白、血小板水平较治疗前升高,且观察组指标水平高于对照组。表明对于恶性血液病化疗后骨髓抑制,在常规干预基础上增加中医祛瘀生新理念辅助干预,可以增强疾病治疗效果,改善血液指标。分析原因主要是研究选择自拟祛瘀生新药方,方中黄芪补气升阳,利水消肿;生麦芽健脾开胃,助消化;川牛膝活血通经,补肝肾,强筋骨;茯神宁心安神,利水消肿;炒酸枣仁养心安神,敛汗;猫爪草清热解毒,活血消肿;赤芍清热凉血,活血散瘀;牡丹皮清热凉血,活血化瘀;桑枝祛风湿,通经络;丹参活血祛瘀,凉血安神;桃仁活血祛瘀,润肠通便;郁金行气解郁,清心凉血;川芎活血行气,祛风止痛;半边莲清热解毒,消肿散结;防风祛风解表,胜湿止痛;白蒺藜祛风明目,止痒;僵蚕祛风止痛,化痰散结;三七散瘀止血,消肿定痛。现代药理研究也显示川牛膝、丹参、桃仁、赤芍、川芎等,都具有活血化瘀的作用,可促进血液循环,防止血液瘀滞,帮助新血的生成,促进组织修复和再生[9]。活血化瘀药物可以改善血液的流动性,降低血液粘稠度,从而减轻血液循环系统的负担。而通过促进血液循环,改善微循环,从而增强组织和器官的供血供氧能力,有助于血液成分的正常代谢[10]。本次研究结果显示,观察组患者感染、出血发生率均是低于对照组,分析原因主要是采取祛瘀生新法干预化疗后骨髓抑制,其中祛瘀药物能够减少炎症反应,降低炎症介质和凝血因子的水平,从而改善血液的健康状态,降低感染发生率,且活血化瘀能降低血液黏度,减少阻塞,降低出血并发症发生率。

综上所述,对于恶性血液病化疗后骨髓抑制患者,在常规干预的基础上,应用基于中医“祛瘀生新”理念的干预措施,可以取得良好的应用效果,改善发热及贫血等的不良症状,改善血液相关指标,降低感染及出血并发症发生率,有助于提高患者生活质量,因此该治疗方法值得在临床中推广应用。