眩晕属于中老年人群常见疾病,其原因多种多样,尤其是老年人,基础性疾病较多,很容易因为心血管疾病、神经系统疾病以及药物副作用而引发眩晕的发生。随着年龄的增长,人体的平衡系统逐渐退化,内耳中的前庭系统尤为敏感,容易受到损伤[1-2]。此外,高血压、动脉硬化等心血管问题也会导致脑部供血不足,进而引发眩晕。尽管眩晕并不会威胁到患者的生命安全,但是会对患者的生活质量造成极大的影响[3]。因此对于眩晕患者而言,需要遵守尽早发现,尽早治疗的原则,但是由于眩晕发病病因十分复杂,涉及的学科较多,所以眩晕患者的治疗也存在较大的困难。在眩晕患者的临床治疗中,中医理论认为眩晕与肝、脾、肾三脏功能失调密切相关[4]。肝主疏泄,肝气郁结可导致眩晕;脾主运化,脾失健运则生痰湿,痰湿上扰亦可引起眩晕;肾藏精,肾精不足则髓海空虚,亦可导致眩晕。因此,在中医治疗中,注重辨证施治根据患者的具体体质和病因,采用不同的中药方剂进行治疗。本文中对本院收治的200例眩晕患者进行分析,以探讨不同治疗方式的临床疗效。

1. 资料与方法

1.1基线信息

随机遴选200例眩晕患者(收治时间范围为2023年5月~2024年5月),按照随机抽样法均分为两组,每组各100例:对照组患者给予常规西药治疗,观察组患者则展开中西医结合治疗。所有患者均经过详细的病史询问、体格检查以及必要的辅助检查(如血液生化、心电图、头颅CT或MRI等),患者在入组前均签署知情同意书。所有患者均符合中医,中西医眩晕诊断标准:(一)中医诊断标准:参照中华中医药学会发布的《中医内科常见病诊疗指南》(2008年),及《实用中医内科学》(王永炎、严世芸主编,第二版,上海科学技术出版社,2009年)。(二)西医诊断标准:参照《眩晕》(粟秀初,黄如训主编,第四军医大学出版社,第二版,2008年)。

对照组:男性55例、女性45例,年龄范围在25至85岁,平均年龄:55.6±2.2岁;观察组:男性53例、女性47例,年龄范围在26至84岁,平均年龄:54.8±2.5岁。两组患者在性别、年龄无显著差异(P>0.05),具有可比性。

1.2方法

对所有患者的基本资料进行收集整理后,根据患者的年龄、性别、治疗时间以及临床症状、临床特点、病程等基本信息,对患者的疾病特征进行总结分析,了解患者的发病原因。同时为了进一步判断患者的实际情况,采用CT、颈动脉超声、MRI等检查方式确定患者的病因及症状。

对照组患者服用盐酸苯海拉明片进行用药,每天三次,每次一片,连续用药一个月。观察组患者则展开中西医结合疗法,在对照组的基础上对患者进行中医辨证论治:(1)肝阳上亢证 方药——天麻钩藤汤或镇肝熄风汤加减:天麻10g、钩藤30g、石决明50g、桑寄生20g、杜仲20g、牛膝20g、益母草30g、炒黄芩20g、栀子10g、夏枯草20g、龙骨30g、牡蛎30g、制龟板20g 制首乌30g;(2)气血亏虚证 方药——归脾汤加减:当归30g、龙眼肉25g、木香10g、炒白术30g、党参30g、炙甘草20g、茯苓30g、炙黄芪30g、白芍30g、熟地30g、川芎20g、白豆蔻20g;(3)痰湿中阻证 方药——半夏白术天麻汤加减。天麻10g、炒白术30g、陈皮10g、炙甘草10g、法半夏20g、茯苓30g、藿香10g、佩兰10g、石菖蒲20g、郁金15g、砂仁20g、竹茹10g、胆南星10g、荷叶15g、葛根40g、威灵仙30g(4)肾精不足证 方药——左归丸加减:熟地黄30g、山茱萸30g、山药30g、枸杞子20g、菟丝子20g、牛膝20g、炙龟板20g、牡丹皮20g、酸枣仁30g、炙远志20g、菊花20g、杜仲20g、桑椹20g。(5)瘀血阻窍证 方药:通窍活血汤加减:桃仁10g、红花10g、大枣30g、赤芍20g、川芎30g、大黄10g、丹参30g、细辛10g、地龙20g、蜈蚣3条、水蛭10g、黄芪30g。所有上述方剂均用水煎煮后取汤剂进行服用,每天一剂,持续服用一个月。

1.3观察指标

(1)临床症状改善时间;

(2)临床疗效;

(3)复发率。

1.4统计学分析

SPSS22.0对所有数据进行评价,(x̄±s)代表计量资料,t检验;计数资料经由(%)表述,χ2检验。P<0.05,表示具有统计学意义。

2. 结果

2.1 分析病因

在对200例眩晕患者的病因进行分析时,我们发现,心血管疾病是导致眩晕的主要原因之一。在对照组中,有40%的患者被诊断为高血压,而观察组中这一比例为38%。动脉硬化在两组患者中的比例分别为25%和27%。此外,神经系统疾病,如脑血管疾病和内耳疾病,也是引起眩晕的重要因素。在对照组中,有15%的患者因脑血管疾病导致眩晕,而观察组中这一比例为17%。内耳疾病在对照组和观察组中的比例分别为10%和12%。

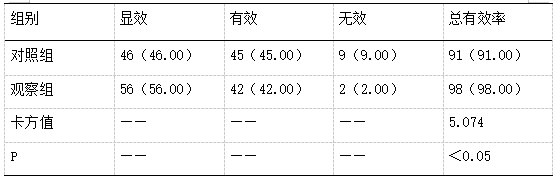

2.2 对比2组眩晕患者的临床疗效

观察组患者的总有效率显著高于对照组:P<0.05(见表1)。

表1 对比2组眩晕患者的临床疗效(n/%)

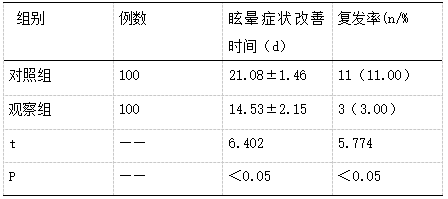

2.3 对比2组眩晕患者的临床症状改善时间、复发率

观察组眩晕患者临床症状改善时间早于对照组、复发率低于对照组,数据对比:P<0.05(见表2)。

表2 对比2组眩晕患者的症状改善时间、复发率

3. 讨论

随着社会经济发展进步,人们生活质量水平不断提升,但随之而来的是生活节奏的加快和工作压力的增大,导致眩晕等疾病的发病率逐年上升[5]。眩晕作为一种常见的临床症状,眩晕的治疗仍面临诸多挑战[6]。首先,眩晕的病因复杂,涉及多个系统和器官,需要综合考虑患者的整体状况。其次,眩晕的临床表现多样,容易与其他疾病混淆,导致误诊和漏诊[7]。此外,眩晕患者往往伴随焦虑、抑郁等心理问题,需要心理干预和心理支持,以提高治疗效果。从病因分析来看,心血管疾病、动脉硬化、脑血管疾病和内耳疾病是导致眩晕的主要因素。这与现代人不良的生活习惯、饮食结构以及环境因素密切相关。心血管疾病和动脉硬化在眩晕患者中的具有较高的发病率,可以证实眩晕的发生与心脑血管疾病之间具有密切联系[8-9]。

从中医内科角度出发,眩晕可被分为:阳上亢证、气血亏虚证、痰湿中阻证、肾精不足证和瘀血阻窍证等不同证型。根据患者的具体症状和体质,采用相应的中药方剂进行辨证施治,能够有效改善患者的临床症状,提高治疗效果。

此外,中医学认为眩晕的发生与肝、脾、肾等脏腑功能失调密切相关[10]。肝主疏泄,若肝气郁结,可导致肝阳上亢,上扰清窍;脾主运化,若脾气虚弱,气血生化不足,可导致气血亏虚;肾藏精,若肾精不足,髓海空虚,亦可引起眩晕。因此,在治疗时,应根据患者的具体证型,调和脏腑功能,以达到标本兼治的效果。在临床实践中,中医辨证论治具有个体化治疗的特点,能够根据患者的具体情况灵活调整用药方案,这在一定程度上弥补了西医治疗的不足[11]。针对肝阳上亢患者采取天麻钩藤饮进行治疗,其中天麻具有息风定惊的效果,而钩藤则能平肝潜阳,石决明可以平肝潜阳、黄芩能够除湿去热、泻火;牛膝散能够去除淤血、消除血肿,诸药合用,共奏平肝息风、镇静安神之功[12]。对于气血亏虚证的患者,中医常用归脾汤加减,通过补气养血,调和脾胃,以达到改善眩晕症状的目的。脾胃为后天之本,气血生化之源,脾胃健则气血充盈,眩晕自可缓解。痰湿中阻证主要采用半夏白术天麻汤加减:此方以半夏、白术、天麻为主药,具有化痰祛湿、平肝息风之效。茯苓、陈皮助半夏化痰祛湿,甘草、生姜、大枣调和脾胃,使脾胃健运,痰湿不生[13]。此方适用于痰湿中阻所致的眩晕,症见头重如裹、胸闷恶心、舌苔白腻等。肾精不足证采用六味地黄丸加减治疗,此方以熟地黄、山茱萸、山药为君药,补肾填精,泽泻、茯苓、丹皮为臣药,清热利湿,枸杞子、菊花为佐药,养肝明目。全方共奏补肾填精、清热利湿之功,适用于肾精不足所致的眩晕,症见腰膝酸软、耳鸣耳聋、五心烦热等。瘀血阻窍证则采用通窍活血汤加减[14]。瘀血是导致眩晕的又一重要病理因素,特别是在脑血管疾病患者中较为常见。通窍活血汤以桃仁、红花、川芎、赤芍等活血化瘀药物为主,配以麝香、冰片等芳香开窍药物,能够有效改善脑部血液循环,消除瘀血,缓解眩晕症状。

在本次研究中,观察组患者在中西医结合疗法的治疗下,其总有效率、临床症状改善时间和复发率均优于单纯使用西药治疗的对照组,各项数据对比结果显示:P<0.05,这表明中西医结合疗法在治疗眩晕方面具有明显优势。

总之,眩晕的治疗应综合考虑病因、体质、病情等多方面因素,采用中西医结合的方法,发挥各自的优势,以期达到最佳的治疗效果。未来的研究应进一步探讨中西医结合治疗眩晕的机制,优化治疗方案,为患者提供更加科学、有效的治疗手段。