引言

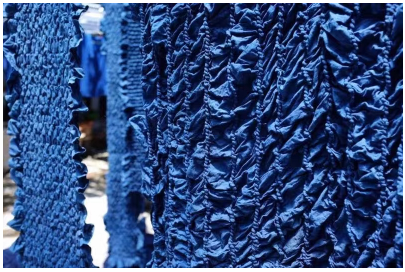

白族扎染古称“绞缬”,是一门古老的纺织品染色技艺,以棉白布或棉麻混纺白布为原料、植物蓝靛(板兰根)为染料,经过“撷-撮-采线结之-染色”而成,自东汉传承至今。2006年列入我国第一批非物质文化遗产。

扎染制品以青白两色为主,青白即“清白”,色调搭配是白族人精神文明与价值追求的集中映射。在蓝底白纹的布上构织了风花雪月、民俗风情、自然风光以及未来的美好发展,扎染制品也成为探寻白族文化的一张名片。

总书记在中国文联第十一次全国代表大会强调要重视发展民族化的艺术内容和形式,继承发扬民族艺术,展现中国气派、中国风范;云南省人民政府办公厅《云南省农村居民持续增收三年行动方案(2022——2024年)》提到因地制宜发展刺绣与扎染等手工艺品,鼓励非遗传承人参与乡村手工艺创作,推动乡村特色手工业规模化、品牌化发展,提升附加值。

基于政策导向,结合现代科技与媒体技术,探索“文化村落+”发展模式,既能扩大扎染艺术品销售、帮助群众脱贫致富,又能助力乡村振兴,前景广阔。

一、扎染发展困境

(一)工序繁多束缚效率提升

精工细作呈现绝美工艺,扎染工序繁杂,费时耗力,扎结和染色是最基本的两道工序。染料以板蓝根为主,仅是准备就需半年之久,白族人在每年十月集中“打蓝”,收割板蓝根,制作蓝靛泥。由于板蓝根植株皆绿,要得到最纯粹的蓝色染料还需经过一场奇妙的化学反应,收割后的板蓝根加入石灰并不断敲打,经过半年的发酵,靛蓝逐渐沉淀。

染织过程也充满了不确定性,即使工艺手法一致,成色也会深浅不一,对匠人的经验和技艺要求极高,需经过画刷图案、扎花、浸染、蒸煮、晒干、拆线、漂洗、碾布等过程,内容繁杂,耗时费力。在现代化机器大生产的中效率低,成本高,销售困难。

(二)审美变化缺乏有效市场

在多元文化高度融合的背景下,求变心理驱动服饰更新,年轻人在衣着习惯方面吸纳了外来方式,多改民族服装为现代装或西装。由于扎染工艺复杂、颜色单一,耗时费力,较之新时代追求的时尚潮流逐渐式微。

随着受教育水平的提高,年轻人更喜欢款式各异、色彩多样的现代潮流服装。在大理一周的调研中发现,30岁以下的年轻人几乎不着民族服装,50岁以上的年长者多仍保留穿戴民族服装的习惯。随着市场缺失,扎染技艺已然面临失传。

(三)后继乏人制约扎染传承

扎染的传承方式单一,多由老一辈人指导新人,随着时代节奏加快,年轻人很难静心学习,加之扎染经济效益低,青年多外出务工,民族服饰的保护与传承陷入困境。外出青年受现代城市多元文化的影响,很少着民族服饰,在外来文化的冲击下,对本民族传统服饰认同感降低,不利于民族服饰的传承,随着传承人老去,扎染技艺也将面临后继无人的危险。

(四)经济效益影响扎染发展

民族文化的传承以经济发展为保障,大理近年旅游业虽然发展迅速,但居民经济效益较低,经济结构单一,单独从事扎染的可能性较低,传统技艺投资周期长,收益慢。政府缺乏有效资金来支持民族传统服饰传承,个体资金力量薄弱,往往因生计而四处奔波,无暇他顾。

二、扎染研究概述

“扎染”是白族人卓越的丝织技艺,图案下的文化内涵极为丰富,集民俗民情与审美情趣于一体。扎染充满地域色彩,价值独特,保护相对全面,可研究性高,海内外民俗文化学者对其产生了浓厚的兴趣。知网上近十年来关于白族扎染的研究繁多,关注点多为历史发展与产品元素,对扎染技艺之下的图案进行时尚设计的领域尚有探索空间。

对白族扎染技艺的研究具有多重视角:周莹(2013)以现代时装为突破点,融入扎染艺术,为实现传统工艺的时尚再造升级提供合理借鉴;张兴莲(2014)就扎染图案的三种题材类型进行了阐述,进一步加深扎染图案的美学价值与艺术价值;严艳(2017)就传统工艺与图案设计进行分析,分析扎染困境的基本原因,提出产学研结合政府支持的发展之路;田顺(2019)从白族传统聚落建筑探究扎染技艺的运用,分析建筑意象,指出图纹同源、建筑崇尚以及“华造观”促进了扎染的运用;田顺(2016)以实地考察为基础,探索扎染技艺下的蝴蝶图案,展现其中的风俗习惯、传说故事与民族信仰,解读其文化内涵,希望提高人们的保护意识;张叶青、周馨怡(2022)则从自融媒体视域探索,力求在传播与继承上寻找新方式,确立两者融合的方式;郭佳(2019)基于人类学视角考察老派手艺人与青年传承者,主张自传统而现实,结合文旅热点对扎染技艺的“承”与“传”进行了分析探索;刘守华(2014)实地采访扎染传承人,全面展现白族扎染的全过程,就原料、加工等问题进行讨论,明晰扎染困境;徐彦(2016)以文化生态变迁为突破点,分析扎染困境,基于其装饰性特征辩证分析了非遗的保护思路;王辉(2016)就白族扎染特点与工艺进行研究,认为扎染作品属于环境友好型染色工艺,为扎染传承提供参考。

对白族扎染技艺的研究较多,各有切入,研究热持续,基于前人研究成果,守正创新,对白族扎染技术的传承现状及困境,结合新思路进行探究,更好的传承白族扎染技艺与织锦文化,使其焕发时代新光彩。

三、扎染创新路径

(一)扎染文化产品设计:传统风格与现代设计相融合

白族扎染以白、青为主色,古朴典雅、清新别致,随着民族服饰的兴起,扎染织锦的色彩与图案选择也要贴近年轻人的需求,以大理山川风物为素材,在已有纹路图案基础上,融入时兴文化图案,结合时尚元素,如“马面裙”和“五星出东方利中国”,织出具有时代特色、反映时代变化的图案。

(二)扎染文化产品制作:现代科技与民族元素相结合

将实体产品与虚拟产品相结合,借助山歌文化开发音乐专辑,守住中老年市场,同时运行抖音、快手等新媒体,开拓青少年市场。

设计织锦图案运用于特色食品包装,比如大理乳扇、喜洲粑粑等。立足本土村寨,带动手艺人参与组建合作社,整合有效资源,形成规模效益,促进传承人与机器作坊合作,改进工艺,探索新工艺,有效扩大生产,满足消费需求。

(三)扎染文化产品宣传:民俗活动与宣传手段相统一

借助自媒体宣传,打造品牌,利用软文与博客进行网络投稿。通过“非遗+旅游”打造集白族服饰、织锦加工、餐饮、民宿、民族歌舞表演、民族音乐制作为一体的民俗文化旅游体验基地;充分利用白族三月街等传统节日,吸引游客,在节日进行歌舞表演,服装展示秀,借助“世界小姐进大理”等国际性活动提高知名度。

(四)扎染文化产品开发:政府引导促成民间合作

政府帮扶设立扎染历史文化博物馆,展示白族历史、民族风俗和服饰文化,开设中小型民族体验馆,现场感受扎染过程,加入一些80后、90后以及00后小时候的游戏活动,增强吸引力。推动扎染技艺进校园,将扎染带入课堂,引导学生学习扎染织锦技艺,丰富中小学生的课外活动,在实践保护扎染技艺的同时进一步拓展学生的实践活动,践行五育并举。

结语

当下,如何传承以扎染为代表的中国传统手工艺这一社会问题亟待解决,创新是必由之路,传统工艺焕发新生要结合现代社会发展需要,以审美需求及流行趋势为导向,将艺术性、实用性与创新性相统一。在传承中提高国人对中国传统文化与民族技艺的重视,增强文化自信,推动传统扎染技艺的传承与发展。

1周莹.试论白族扎染艺术在现代时装中的创新应用[J].纺织学报,2013,34(12):107-112.

2张兴莲.云南白族扎染图案的艺术特征[J].大舞台,2014(03):240-241.

3严艳.大理白族扎染的传统工艺与图案设计[J].中央民族大学学报(自然科学版),2017,26(02):61-64.

4田顺.白族扎染工艺中的建筑意象研究[J].装饰,2019(07):112-115.

5 田顺.大理周城白族扎染之蝴蝶图案探析[J].装饰,2016(09):113-116.

6 张叶青,周馨怡.云南民间艺术的融媒体发展路径研究——以大理白族扎染艺术为例[J].化纤与纺织技术,2022,51(02):79-81.

7 郭佳.传统与现代之间——云南大理周城村白族扎染现状的艺术人类学考察[J].民族艺术研究,2019,32(05):140-150.

8刘守华.白族扎染:蓝白之间的传承——访云南省大理市白族扎染传承人张仕绅[J].中国档案,2014(09):40-41.

9徐彦.文化生态变迁下白族扎染艺术的装饰性变化研究——以周城白族扎染为例[J].贵州民族研究,2016,37(12):137-140.

10王辉.大理白族扎染特点与工艺研究[J].染整技术,2016,38(08):15-18.