自2019年12月,全国响应新型冠状病毒肺炎疫情防控以来,各地始终坚持中西医结合原则,充分发挥中医药的特色和优势,取得了非常好的成效。各省份经过大量的实践得出结论、制定了各自的中医药诊疗方案,但由于中医“因时、因地、因人”的特点,使得内容各有特色,认识上并不一致。因此,通过大数据分析方法找出其中的共同点及一般规律。

1.一般资料

1.1研究对象 采用2020年2月15日,江苏省中医药发展研究中心汇编的《新型冠状病毒肺炎中医药诊疗方案传真(第二版)》,其中收录了全国27 个省市的中医药防治方案共38篇。

1.2研究工具 使用MAXQDA软件,是一种非数值的数据分析模式软件,广泛应用于医学、社会学等诸多领域。

1.3分析指标 以词频和权重作为分析指标。词频指在一定范围里某一个给定的词语在该文件中出现的次数,反映的是频率。权重指通过词库提取及一定算法表达,体现词语特征对当前文档的表现力,反映的是重要性。

2. 具体研究

2.1总体数据

本次研究所分析文本库字符总计82757个,其中有意义的2个字符以上词语共有4451个。

2.2应用阶段分析

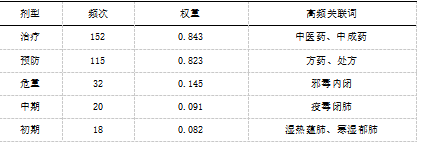

表2 应用阶段词频排序

在各种新冠病毒的诊治方案中,都做到了治疗与预防并重及中医药应用的全面介入。疾病初、中、危重期过程分明,比重相当。而且可以看出该疾病发展的中医认识是:初常期为湿热或寒湿,至中期、危重期为毒邪内闭。

在各种新冠病毒的诊治方案中,都做到了治疗与预防并重及中医药应用的全面介入。疾病初、中、危重期过程分明,比重相当。而且可以看出该疾病发展的中医认识是:初常期为湿热或寒湿,至中期、危重期为毒邪内闭。

2.3病位分析

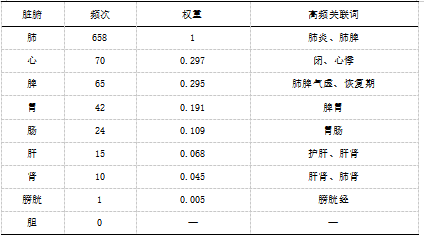

表3 病位词频排序

疾病很明确病位在肺,与肺关联度最高的是脾,脾与“恢复期”、“肺脾气虚”两词高度关联。“心”出现的频次较高,但基本为独立出现。脾、胃、肠等脏器出现频次也较高,在中医理论里,肺与大肠相互表里,肺有病必然影响胃肠。在此次疫情的病变过程中,患者确有恶心、欲呕,大便溏泻等胃肠道症状。因此疾病主要病位在肺,胃肠道症状是非常重要的兼证。结合应用时机分析还可以看出急性期病位在肺,恢复期病位多在肺脾,危重期病位在肺或心。

疾病很明确病位在肺,与肺关联度最高的是脾,脾与“恢复期”、“肺脾气虚”两词高度关联。“心”出现的频次较高,但基本为独立出现。脾、胃、肠等脏器出现频次也较高,在中医理论里,肺与大肠相互表里,肺有病必然影响胃肠。在此次疫情的病变过程中,患者确有恶心、欲呕,大便溏泻等胃肠道症状。因此疾病主要病位在肺,胃肠道症状是非常重要的兼证。结合应用时机分析还可以看出急性期病位在肺,恢复期病位多在肺脾,危重期病位在肺或心。

2.4病因分析

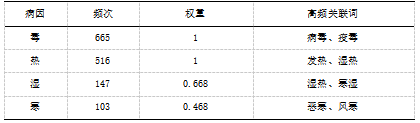

表4 病因相关词频排序

词频分析中,“毒”与“热”排序在前,中医的“毒”是指感染疫疠之气,或由六淫之邪蕴聚演化“疫毒”,疫为“民皆疾也,病流行也”,与新冠特征相符,总体属于“疫毒”范畴。湿的频次虽低于热,但“湿热、寒湿”皆以“湿”为中心相关联。新冠患者在症状上有发热,但无恶寒,无壮热,往往以中低热,身热不扬为主,重型、危重型患者病程甚至无明显发热,符合湿温、湿热的特征。推测本病本因隶属“湿毒”,由寒邪或热邪携带。

词频分析中,“毒”与“热”排序在前,中医的“毒”是指感染疫疠之气,或由六淫之邪蕴聚演化“疫毒”,疫为“民皆疾也,病流行也”,与新冠特征相符,总体属于“疫毒”范畴。湿的频次虽低于热,但“湿热、寒湿”皆以“湿”为中心相关联。新冠患者在症状上有发热,但无恶寒,无壮热,往往以中低热,身热不扬为主,重型、危重型患者病程甚至无明显发热,符合湿温、湿热的特征。推测本病本因隶属“湿毒”,由寒邪或热邪携带。

2.5症状分析

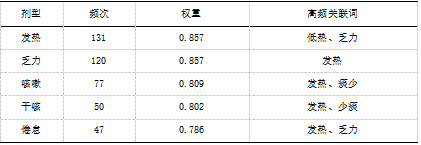

表5 症状相关词频排序

发热”为最主要的症状。乏力、倦怠等全身症状权重是大于咳嗽、干咳的。乏力、倦态又为湿邪缠身的重要特征,有重浊、黏滞之性,进一步验证了“湿毒”的本质。

发热”为最主要的症状。乏力、倦怠等全身症状权重是大于咳嗽、干咳的。乏力、倦态又为湿邪缠身的重要特征,有重浊、黏滞之性,进一步验证了“湿毒”的本质。

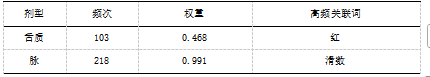

2.6舌脉分析

表6 舌脉相关词频排序

舌诊、脉诊是中医体系中独特的诊断方法,“舌质红”与“脉象滑数”出现最多。“舌质红”贯穿整个疾病发展过程,见于初期温邪犯表的表证现象,中期疫毒热盛的表现,也可以见于恢复期的伤阴之症。“脉象滑数”则是内有郁热的普遍表现。

舌诊、脉诊是中医体系中独特的诊断方法,“舌质红”与“脉象滑数”出现最多。“舌质红”贯穿整个疾病发展过程,见于初期温邪犯表的表证现象,中期疫毒热盛的表现,也可以见于恢复期的伤阴之症。“脉象滑数”则是内有郁热的普遍表现。

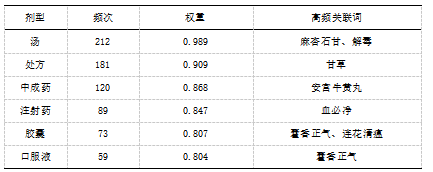

2.7剂型分析

表7 剂型相关词频排序

在中医药的剂型应运上,保持了手段的多样性。中药汤剂为主要方法,与之匹配最多的词语是“麻杏甘石”

在中医药的剂型应运上,保持了手段的多样性。中药汤剂为主要方法,与之匹配最多的词语是“麻杏甘石”

解毒”。“解毒”是中医治疗该病的基本原则。“麻杏石甘汤”特点是清透肺经郁热解毒;无论是寒湿还是湿热,导致的肺气郁闭,均可用之。如湿邪为重,亦可调整为“麻杏薏甘汤”。麻杏石甘汤作为传统经典方剂,既往药理研究表明,其具有抗炎、抗病毒、解热作用、能够提升全身肌体免疫力,发挥中医药整体治疗的特点。

中成药”中匹配度最高的是“安宫牛黄丸”,功效清热解毒,镇惊开窍,可用于邪热闭于心肺,出现时机均为危重症。“注射药”中匹配度最高的是“血必净”,是一种中药注射剂,主要成分为红花、丹参、当归等提取物,能够对冠状病毒导致的炎症因子风暴或者炎症反应有抑制作用。“口服液”与“胶囊”中均出现的“藿香正气”有解热、抗炎,抗病毒等作用,常用于此次新冠肺炎的湿证,使用时机多为轻症、预防。

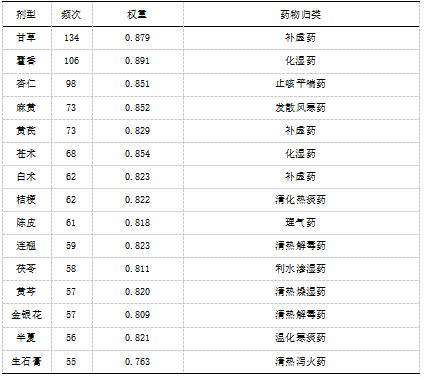

2.8中药

表8 中药相关词频排序

筛选了全部文库后,得出使用频次最高的15位中药,并进行归类。其中排首位的甘草能清热解毒,祛痰止咳,调和诸药,适合绝大部分的方剂配伍。从病因角度看,针对湿邪、热邪的药物为多,又一次的证实该疾病“湿毒致热”之本质。麻黄、杏仁、石膏、甘草这四味药均排在榜上,也与前文分析中“麻杏石甘汤”的频次相呼应。一些常用方剂,如黄连解毒汤中:生麻黄 、杏仁、生石膏、黄芩出现在榜上,含麻杏石甘汤中的三味;国家大力推荐的“清肺排毒汤”中,除了含“麻杏石甘汤”中的全部成分、此外还有藿香、陈皮、半夏、黄芩、茯苓等高频药物。这也从大数据的角度验证了清肺排毒汤较大的适用范围。

筛选了全部文库后,得出使用频次最高的15位中药,并进行归类。其中排首位的甘草能清热解毒,祛痰止咳,调和诸药,适合绝大部分的方剂配伍。从病因角度看,针对湿邪、热邪的药物为多,又一次的证实该疾病“湿毒致热”之本质。麻黄、杏仁、石膏、甘草这四味药均排在榜上,也与前文分析中“麻杏石甘汤”的频次相呼应。一些常用方剂,如黄连解毒汤中:生麻黄 、杏仁、生石膏、黄芩出现在榜上,含麻杏石甘汤中的三味;国家大力推荐的“清肺排毒汤”中,除了含“麻杏石甘汤”中的全部成分、此外还有藿香、陈皮、半夏、黄芩、茯苓等高频药物。这也从大数据的角度验证了清肺排毒汤较大的适用范围。

3. 总结

在使用质性数据分析软件MAXQDA软件对38例新型冠状病毒肺炎中医药诊疗方案进行词频分析的研究中,理清了疾病的脉络,得出了一些共同认识:本病隶属“湿毒”,热邪或寒邪携带湿毒侵犯人体,郁于体内而致热,湿毒为其本因;初期病位在肺,多为湿热或寒湿蕴肺;危重期病位在心肺,多为毒邪内闭;恢复期病位在肺脾,多为肺脾气虚;临床常表现为发热、乏力、咳嗽等全身症状及呼吸道症状,胃肠道症状则是重要的兼证;舌脉常表现为“舌红”、“脉滑数”;中医的治则以“解毒”为原则,并多用化湿、清热的药物,化湿清热贯穿始终,常用的汤剂为“麻杏石甘汤”,且多个方剂由麻杏甘石汤变化而来,轻症及预防常用中成药“藿香正气水”化湿,重症常用中成药“安宫牛黄丸”清热解毒,镇惊开窍。