缺血性脑卒中后遗症中以肢体弛缓性瘫痪最为常见,而且大部分患者恢复缓慢,我们这项临床观察主要是研究平衡针配合头针治疗与传统普通针刺比较,从而为该病的临床针刺选取更好方法提供一点参考资料。

目的

本课题对急性缺血性卒中弛缓性肢体偏瘫气虚血瘀型患者治疗组与对照组的疗效进行统计分析,对其有效性及安全性作出客观评价。

拟通过随机对照,探讨平衡针配合头针治疗急性缺血性卒中弛缓性肢体偏瘫气虚血瘀型的临床疗效。

1 临床资料

1.1病例来源及分组

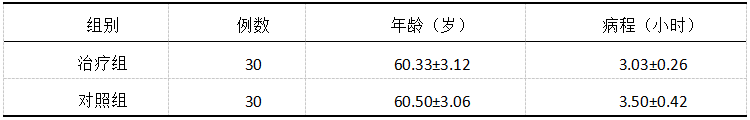

本临床观察选取60名符合纳入标准的中西医结合脑病科住院病人,时间是2023年5月至2024年1月。我们选取的病人年龄在40岁到75岁之间,病人发病时间到就医时间间隔为1小时到6小时,而且治疗组和对照组随机分配。经过统计学检测,治疗组和对照组符合统计学要求,两组病人的年龄、病程分布基本相似(P>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组年龄与病程比较(x̄±s)

通过相关统计学软件检测,两组的年龄与病程均无显著性差异(P>0.05)。

1.1纳入标准

①满足急性缺血性卒中弛缓性偏瘫的中、西医诊断标准;②年龄40-75岁;病程2天-14天(急性期),病情稳定;③签署知情同意书[1]。

1.2病例排除标准

①不满足急性缺血性卒中弛缓性偏瘫的中、西医诊断准则;②未签署知情同意书的病人[1]。

1.3剔除标准与脱落(退出)标准

①剔除标准

a复发的患者的病人。B针刺治疗初期患者基本体征平稳,中后期基本体征波动较大的病人。C针刺治疗初期患者肌张力低下,中后期肌张力增高并且出现肢体痉挛的病人。

②脱落标准

a针刺治疗中途又自行采取其他物理治疗的病人。b由于疾病发展原因不得不采取其他物理治疗的病人。C针刺治疗初期能接受针刺治疗,针刺治疗中后期恐惧针刺治疗的病人。

③剔除脱落病例处理方法

当有病人被剔除或者脱落,负责收集数据的人员应立即与研究负责人取得联系,及时补充新的符合研究条件的病人,以确保整体实验能顺利完成。并且将被剔除或者脱落的病例的资料记录完整,留档保存。

2 研究及观察方法

2.1病例分组

采用随机对照的研究方法,把符合纳入标准的病人分成治疗组和对照组,每组30个病人。

2.2治疗方法

2.2.1基础治疗

参照中国急性缺血性脑卒中诊治指南,两组病人均给予对抗血小板凝聚、降低血脂、保护脑部血管、改善脑部微循环、清除脑内自由基、建立脑内侧枝循环,对于血压高患者监测血压,对症治疗,对于血糖高的患者监测血糖,对症治疗[2]。

2.2.2针刺治疗

2.2.2.1治疗组

平衡针配合头针

取穴:主穴:偏瘫穴、头痛穴、额中线[3]

随症配穴:

上肢活动不利:平衡针取穴:肩痛穴、腕痛穴、顶旁2线;头针取穴:顶颞前斜线中2/5[3]。

下肢活动不利:平衡针取穴:臀痛穴、膝痛穴、踝痛穴;头针取穴:顶颞前斜线上1/5、顶旁1线[3]。

辩证取穴:气虚血瘀加额旁1线、额旁2线

操作方法:根据不同穴位选择我院常用的1寸、1.5寸、2寸、3寸针具(河北华尔医疗器械有限公司生产,直径为0.35毫米的针灸针)。其中平衡针中的偏瘫穴、头痛穴、肩痛穴、腕痛穴、臀痛穴、膝痛穴、踝痛穴、面瘫穴、牙痛穴、咽痛穴、明目穴采用上下提插的手法,得气后,即可出针,按压针孔。其中头针中的头痛穴、额中线、顶旁2线、顶颞前斜线中2/5、顶颞前斜线上1/5、顶旁1线、顶颞前斜线下2/5,采用捻转补法,针刺得气后,留针6个小时,每隔30分钟,行捻转平补平泻手法。每日1次,1周一疗程。

2.2.2.2对照组

体针针刺

取穴:主穴:内关穴、极泉穴、尺泽穴、委中穴、三阴交穴、足三里穴[4-5]

随症配穴:

上肢活动不利:曲池穴、肩髃穴、手三里穴、合谷穴;下肢活动不利:环跳穴、阳陵泉穴、阴陵泉穴、风市穴[4-5]。

辩证取穴:气虚血瘀加气海穴、血海穴[4-5]。

操作方法:

根据不同穴位选择我院常用的1寸、1.5寸、2寸、3寸针具(河北华尔医疗器械有限公司生产,直径为0.35毫米的针灸针)。

气海穴采用补法、血海穴采用泻法,其余穴位用平补平泻法,出现酸麻胀痛等针感后留针30分钟。每日1次。7天为一个疗程。

2.3观察指标

(1)肢体运功功能Fugl-Meyer评定量表(FMA)

采用简化的Fugl-Meyer评定量表,记录患者治疗前和治疗后得分[6]。

(2)疗效评定时间

在患者正式治疗前观测治疗组和对照组患者各项指标并记录分值和治疗1周后观察治疗组和对照组患者各项指标并记录分值。

2.4疗效标准

根据《中风病诊断与疗效评定标准》(1995年版)制定。

治疗后患者出现的结果包括:显效、有效、无效、复发/加重[7]。

2.5数据录入及统计学处理

根据数据类型选择不同的统计学软件,其中患者的年龄和患者从发病到就诊的时间采用卡方检验和t检验,以明确这两个因素是否影响实验观察。对治疗组和对照组患者治疗前后各项指标并记录分值进行t检验

3研究结果

我们从2023年5月至2024年1月收集松原市中西医结合脑病科就诊符合诊断条件的患者,经过排除和剔除后,共60例。治疗组和对照组治疗前后,以及两组在治疗后比较情况,具体如下:

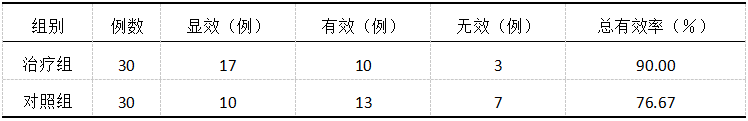

表2 治疗组与对照组疗效观察结果比较

经过相关软件进行统计学分析,治疗组与对照组治疗前比较无显著差异(P>0.05),治疗后比较差异有显著性意义(P<0.05),治疗组优于对照组。

4讨论

祖国医学中并没有“急性缺血性卒中”这个病名,古代医家称本病为“偏枯”,如《灵枢》中记载:“虚邪偏客于身半……发为偏枯。”根据各种文献记载,早在先秦时代就有针灸治疗脑卒的记载。我们通过不断临床实践,发现平衡针和头针对急性缺血性卒中肢体恢复效果较佳。

平衡针具有操作简便、立竿见影的效果,患者在进行平衡针针刺后能使肢体肌力迅速提高,患者经过平衡针针刺后,亲眼看到自己患侧肢体功能改善,给患者带来战胜战胜疾病的信心,但是我们在临床研究发现平衡针提高患者肌力能保持6个小时左右的效果,所以我们为了改善这种弊端,通过不断向国内外同仁学习先进技术,又引入的头针治疗急性缺血性卒中,所以我们再对患者头部运动区进行针刺刺激,我们选用的是国际标准化头针,给予头针治疗,使患者肢体肌力继续提高,并能保持较长的时间,所以平衡针配合头针治疗能更好的提高患者康复效果。

参考文献:

[1]殷恒斌.督脉组穴针刺治疗缺血性卒中弛缓性偏瘫气虚血瘀型的临床研究[D].合肥:安徽中医药大学,2018:6.

[2]中华医学会神经病分会脑血管病学组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.

[3]王文远.平衡针法临床精要[M]北京:中国中医药出版社,2012

[4]葛俊领,刘银鸿,张永敏,等.醒脑开窍针刺法治疗脑中风的疗效观察[J].四川中医期刊,2007,25(2):105-106

[5]王云亭.中医综合方法治疗中风偏瘫的疗效评定及分析[J].临床医药文献电子杂志期刊,2017,4(37):7194

[6]刘依兰.头穴久留针法配合体针治疗中风后肢体运动功能障碍的临床研究[D].沈阳:辽宁中医药大学,2020:8

[7]姜天鑫,吴伟伟,李飞.通督调神针法结合康复技术治疗中风后弛缓性瘫痪[J].长春中医药大学学报期刊,2018,34(1):102-105

作者简介:林祥军,男(1979.10.03),吉林省白山市,汉族,研究生,副主任医师,研究方向:中医针灸方向