前言

蛛网膜下腔出血(Subarachnoid Hemorrhage,SAH)是一种严重的急性脑血管疾病,其发病率和致死率均较高,SAH患者常因颅内动脉瘤破裂或血管异常导致血液流入蛛网膜下腔,引发剧烈头痛、恶心、呕吐、意识障碍等症状,严重影响患者的生活质量[1]。通常情况下,蛛网膜下腔出血的传统治疗方法包括手术治疗和药物治疗,往往难以根治疾病,且常伴有一定的副作用[2]。疼痛是SAH患者最常见且难以忍受的症状之一,不仅影响患者的舒适度,还可能加重其心理负担,进而影响治疗效果和预后恢复[3-6]。因此,疼痛管理在SAH重症患者护理中显得尤为重要。近年来,随着疼痛管理理念的不断发展,疼痛管理流程逐渐被引入SAH患者的护理实践中,并取得了显著成效[7]。

1资料与方法

1.1一般资料

本次研究的时间节点为2022年4月至2024年4月,选择在本院就诊的48例蛛网膜下腔出血重症患者作为研究对象,采用随机数字表法将48例患者分为观察组和对照组,具体资料见表1。

纳入标准:(1)经颅脑CT检查证实存在蛛网膜下腔出血(SAH)的患者;(2)入住ICU时间在1天以内者,确保患者处于疾病早期阶段,便于观察和管理;(3)GCS评分≥4分,表明患者具有一定的意识水平,能够参与疼痛评估和治疗。(4)各项临床资料完整,包括年龄、性别、基础疾病、SAH病因、治疗前后的检查结果等,以确保研究的准确性和可靠性。

排除标准:(1)重要脏器(如心、肝、肾等)功能障碍的患者,疾病可能影响疼痛管理效果或增加治疗风险;(2)贫血、白血病结缔组织疾病(如风湿性疾病)的患者;(3)研究前已使用过肌肉松弛剂的患者,因其可能影响疼痛评估和镇痛药物的代谢,故需排除;(4)处于深度镇静或深度昏迷状态的患者,无法准确评估疼痛程度;(5)在研究期间病情恶化或需要转院治疗的患者,由于无法继续参与研究观察和数据分析,故需排除。

表1所有患者的资本资料

1.2研究方法

1.2研究方法

对照组中的患者接受常规疼痛干预措施,旨在通过系统化的评估和个性化的治疗来缓解患者的疼痛感受。首先,护理工作人员依据预设的面部表情分级标准,对患者的疼痛程度进行初步评估,让患者根据自己的疼痛感受在0-10的数字范围内选择一个数字来表示疼痛程度的方法,0代表无痛,10代表难以忍受的剧痛。患者入院后立即进行首次疼痛评估,以了解患者的初始疼痛状态,在给予镇痛药物后,根据医嘱的要求进行疼痛再评估,以观察镇痛效果并调整治疗方案。针对于1~3分的患者而言,主要通过非药物性方法进行疼痛管理,包括分散注意力(如听音乐、看电视、与家人交谈等)、心理干预(如情绪支持、放松训练等)来缓解疼痛感受[8]。针对于4~6分的患者而言,在轻度疼痛管理措施的基础上,遵医嘱给予非甾体类镇痛药物(NSAIDs)。针对于7~10分的患者而言,除了上述措施外,还需遵医嘱给予阿片类镇痛药物,在使用过程中需严格遵循医嘱,注意药物剂量和给药时间,以避免药物依赖和不良反应的发生。

观察组中的患者接受疼痛管理干预措施,首先,为了确保蛛网膜下腔出血重症患者能够得到科学、系统的疼痛评估和有效护理,特成立一个跨学科的管理小组,该小组由疼痛科医师、神经外科专科护士、神经外科医师以及重症护理专科护士共同组成,确保专业知识的全面性和互补性;其次,采用重症监护室疼痛观察工具法(CPOT)作为主要的评估手段,患者入院后,每班护理人员均需进行CPOT评分,以动态监测患者的疼痛状况。每个部分的评分范围为0~2分,总分为0~8分[9]。对于CPOT评分<4分的患者,采取非药物性干预措施,如应用降温贴、冰水袋等进行局部降温,以减轻患者的疼痛感;对于评分≥4分的患者,需立即向医生汇报,并根据医嘱采取相应的镇痛措施。对于采用静脉用药、镇痛泵等快速起效的镇痛方式的患者,需在给药后15分钟进行复评;对于采用药物肌注、皮下注射或塞肛等稍慢起效的镇痛方式的患者,则需在30分钟后进行复评;而对于口服药物镇痛的患者,则需在60分钟后进行复评,之后每小时评估一次,直至CPOT评分降至4分以下。

1.3观察指标

评估并比较两组患者在入院后不同时间点,即24小时、3天、7天的疼痛程度及生命体征变化;了解并比较两组患者在重症监护室内发生的并发症情况,以评估疼痛管理策略的安全性;了解患者对疼痛管理服务的满意度。

1.4统计学分析

采用SPSS等统计软件进行数据分析,计量资料采用均数±标准差表示,组间比较采用t检验;计数资料采用百分比表示,数据对比采用χ²检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

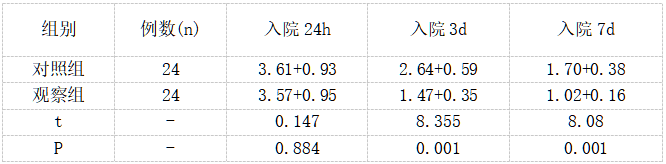

2.1两组患者的CPOT评分对比

根据表2中的结果可知,两组患者在护理干预后的24h疼痛评分差异无统计学意义(P>0.05),这可能与疼痛管理的初期效果尚未显现有关。然而在第3天、第7天时,观察组患者的疼痛评分明显低于对照组(P<0.05),表明规范化的疼痛管理流程能够显著减轻SAH患者的疼痛症状。

表2两组患者的CPOT评分对比

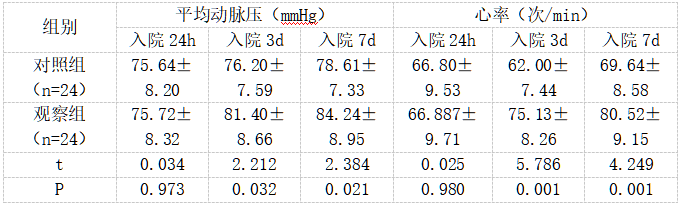

2.2两组患者的生命体征指标对比

2.2两组患者的生命体征指标对比

根据表3中的结果可知,两组患者的生命体征相关指标差异较小,不具有统计学意义(P>0.05);观察组的平均动脉压和心率均显著高于对照组(P<0.05),随着时间的推移,观察组所接受的疼痛管理策略对患者的生理状态产生了一定的影响,导致平均动脉压和心率的升高。

表3两组患者的生命体征指标对比

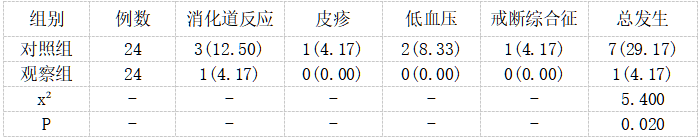

2.3两组患者的并发症发生率对比

2.3两组患者的并发症发生率对比

根据表4中的结果可知,观察组患者的并发症发生率也低于对照组(P<0.05)。

表4两组患者的并发症发生率对比

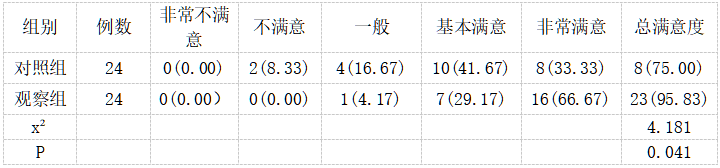

2.4两组患者的疼痛控制满意度对比

2.4两组患者的疼痛控制满意度对比

根据表5中的结果可知,观察组患者的满意度显著高于对照组(P<0.05),这与疼痛缓解带来的舒适感提升有关,且规范化的疼痛管理流程有助于减少并发症的发生,提高患者的整体治疗效果和预后恢复[8]。

表5两组患者的疼痛控制满意度对比

3讨论

3讨论

本次研究的时间节点为2022年4月至2024年4月,选择在本院就诊的48例蛛网膜下腔出血重症患者作为研究对象,采用随机数字表法将48例患者分为观察组和对照组,对照组中的患者接受常规疼痛干预措施,观察组中的患者接受疼痛管理干预措施,评估并比较两组患者在入院后不同时间点,即24小时、3天、7天的疼痛程度及生命体征变化;了解并比较两组患者在重症监护室内发生的并发症情况,以评估疼痛管理策略的安全性;了解患者对疼痛管理服务的满意度。结果显示,两组患者在护理干预后的24h疼痛评分差异无统计学意义(P>0.05),而在第3天、第7天时,观察组患者的疼痛评分明显低于对照组(P<0.05);两组患者的生命体征相关指标差异较小,不具有统计学意义(P>0.05),观察组的平均动脉压和心率均显著高于对照组(P<0.05);观察组患者的并发症发生率也低于对照组(P<0.05);观察组患者的满意度显著高于对照组(P<0.05)。由此可见,疼痛管理流程在SAH重症患者护理中具有重要的临床应用价值,疼痛管理流程为SAH患者的疼痛管理提供了科学的、系统化的解决方案,有助于提升医护人员的疼痛管理水平,通过规范化的疼痛管理流程,可以显著降低患者的疼痛程度和镇痛药物使用量,减少并发症的发生,提高治疗效果和预后恢复,且疼痛管理流程的实施还可以提高患者的满意度和生活质量,增强医患之间的信任和合作,为构建和谐的医患关系奠定基础,值得在临床实践中广泛推广[10-11]。

参考文献:

[1]陈璐,王芳.疼痛管理流程在蛛网膜下腔出血重症患者护理中的应用效果[J].中华现代护理杂志,2016(16):4.DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2907.2016.16.017.

[2]Michael N.Diringer,Thomas P.Bleck,J.Claude HemphillⅢ,等.动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者的重症监护处理:神经危重症监护学会多学科共识会议的推荐意见[J].国际脑血管病杂志,2013,21(5):24.DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4165.2013.05.002.

[3]李志忠.镇痛镇静对重症蛛网膜下腔出血患者脑代谢的影响[J].中国实用内科杂志,2015(S1):2.DOI:CNKI:SUN:SYNK.0.2015-S1-052.

[4]黄如训,施晓耕.蛛网膜下腔出血的重症监护[J].内科急危重症杂志,2003,9(004):216-219.DOI:10.3969/j.issn.1007-1024.2003.04.018.

[5]冯建容,余炳坚.腰池置管脑脊液持续外引流术治疗重症蛛网膜下腔出血[J].广东医学,2002.DOI:CNKI:SUN:GAYX.0.2002-06-052.

[6]宿英英.动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者重症监护处理:经共识讨论而进步[J].国际脑血管病杂志,2013,21(5):3.DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4165.2013.05.001.

[7]魏丽丽,韩斌如.规范化早期活动流程在重症蛛网膜下腔出血脑室外引流患者中的应用[J].中国护理管理,2020,20(4):6.DOI:CNKI:SUN:GLHL.0.2020-04-038.

[8]李杰,杨继维,王国伟,et al.镇痛镇静对急诊重症蛛网膜下腔出血患者脑氧代谢的影响[J].现代生物医学进展,2016,16(36):4.DOI:10.13241/j.cnki.pmb.2016.36.043.

[9]吕云侠,张娟,张秋萍.细节化护理干预对动脉瘤性蛛网膜下腔出血患者并发症及预后的影响[J].贵州医药,2021,045(010):1678-1679.

[10]褚学红,申英杰,董晓,等.氧化应激在蛛网膜下腔出血后早期脑损伤中的作用研究进展[J].中华医学杂志,2024,104(17):1540-1546.DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20231118-01129.

[11]李深誉,阳永东,严峻,et al.镇痛镇静对重症蛛网膜下腔出血患者脑代谢的影响[J].河北医学,2017,23(1):4.DOI:10.3969/j.issn.1006-6233.2017.01.037.

作者简介:朱正(1995-04-),男,汉族,陕西西安人,本科,护理师,研究方向:急危重症护理。