腰间盘突出症较为常见,受到腰椎间盘退化、外伤的影响,髓核组织的突出会对邻近组织产生不同程度的压迫,造成患者出现腰腿疼痛的现象,严重影响了正常的生活以及工作[1]。目前临床中对于该类疾病可以实施手术以及保守等治疗方式,但是由于患者缺乏对疾病的认知,使得自身的治疗配合度较低,对治疗效果会产生一定的影响[2]。为了能够进一步提升疾病的治疗效果,还需要给予优质的护理进行辅助干预,确保患者能够提升对疾病治疗的配合度,了解疾病的发生以及治疗,加强自我干预能力,确保康复效果的提升。此次研究选60例患者对比研究,分析优质护理的临床运用价值,报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料

研究从2022.6-2023.6选60例患者分为观察、对照两组各30例。观察组中男16例,女14例,年龄35-71岁,平均年龄46.87±2.67岁。对照组中男15例,女15例,年龄范围34-72岁,平均年龄46.59±2.59岁。两组数据对比P>0.05。

纳入标准:患者自愿参与;患者临床资料完整。

排除标准:患者存在认知障碍;患者存在免疫功能障碍。

1.2方法

1.2.1对照组

对照组采取常规护理。

1.2.2观察组

观察组采取优质护理。(1)健康教育。与患者之间建立良好的沟通关系,对患者实施疾病健康知识的宣教干预,告知患者疾病治疗期间的注意事项,纠正患者错误的认知,并提升患者对疾病的重视程度。(2)心理干预。患者由于受到疾病的影响,需要一段时间的卧床休养,因此减少了与社会的接触,在加上疼痛的影响会导致情绪波动情况较大,患者极易出现不配合治疗的现象,对此需要对患者实施针对性的心理疏导,积极主动与患者进行够提供,提升对患者的关注,疏导患者心理压力,为其提供家庭的温暖。(3)康复训练。告知患者在疾病发作的时候需要卧床休养,切忌提重物降低对神经根的刺激,指导患者在床上进行康复训练干预,例如:转腰、飞燕式锻炼等。(4)日常护理。告知患者卧床以硬板床为主,确保脊柱能够保持平直的状态,在起床的时候先屈起双腿,之后在使用双手支撑上身做起床动作,减少对腰部的压力和损伤。起床后在穿衣、穿鞋等日常活动的时候需要注意尽量缓慢,避免直接弯腰,在行走的时候注意腹部用力收腹,在站立的时候可以找寻受理点以此减少对腰部的压力,定期更换姿势,在工作、娱乐30min需要对姿势进行更换,在气温骤降的时候也需要加强对腰部的保暖干预,减少疾病复发的可能。

1.3 观察标准

(1)对患者生活质量进行评定总分100分,分数高生活质量高,对患者实施VAS疼痛评分,分数高疼痛程度高。

(2)采用自制评定护理满意度。

1.4 统计学方法

将数据纳入SPSS24.0软件中分析,计量资料比较采用t检验,并以(x̄±s)表示,率计数资料采用χ2检验,并以率(%)表示,(P<0.05)。

2 结果

2.1生活质量、VAS评分对比

观察组生活质量高于对照组,VAS评分低于对照组P<0.05见表1。

表1生活质量、VAS评分对比(x̄±s,分)

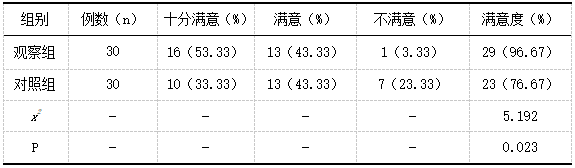

2.2护理满意度对比

观察组护理满意度高于对照组P<0.05见表2。

表2两组护理满意度对比(n,%)

3讨论

腰间盘突出症在临床中属于比较常见的骨科疾病,在经过长时间的劳作或者是受到外力撞击都可能会导致该疾病的发生[3]。疾病的发生会导致腰腿疼痛等情况的发生,对患者的生活以及工作产生影响。目前对于患者的治疗以手术和保守治疗为主,由于患者缺乏对疾病的认知,使得疾病治疗效果得不到有效的提升[4]。为此,本次研究对患者实施优质护理进行干预,观察对患者的康复效果的影响。

研究对患者实施了优质护理干预,护理干预工作开展前对患者实施健康教育,与患者之间建立良好的关系,确保患者提升对护士的信任感,之后在依照患者实际的文化水平以及理解能力等进行疾病知识的讲解,告知患者疾病发生的原因、治疗方法以及康复训练对功能恢复的重要性。之后对患者进行心理护理,缓解患者不良情绪的影响,促进护理工作的顺利实施。对其实施康复训练以及日常生活的护理工作,指导患者定时进行功能的训练,告知患者在日常生活中提高对腰椎的保护以及护理,少提重物、避免直接弯腰,减少腰部的承受力,确保功能得到尽快恢复。

综上所述,对腰椎间盘突出患者实施优质护理,能够提升患者的康复效果,建议在临床中推广。

参考文献

[1] 赵晓斌. 优质护理对腰间盘突出患者康复效果和生活质量的影响评价[J]. 中国伤残医学,2021,29(12):72-73.

[2] 吕昱迪. 腰间盘突出患者的阶梯式康复护理体会[J]. 中国伤残医学,2022,30(2):71-72.

[3] 吕春梅. 腰间盘突出患者治疗中应用个体针对性护理的效果研究[J]. 中国伤残医学,2021,29(14):72-73.

[4] 彭华,高燕,李爱国,等. 基于马斯洛需要层次理论的护理干预对腰间盘突出症患者术后并发症及肢体功能的影响[J]. 包头医学,2021,45(4):64-65.