下肢骨折是骨科常见的急症之一,常由外伤、跌倒等原因引起。下肢骨折患者由于长期制动、手术创伤等因素,极易发生深静脉血栓(Deep Vein Thrombosis, DVT)[1]。DVT不仅会延缓患者康复进程,在危重情况下,还可能引发肺栓塞等威胁生命的并发状况[2]。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究对象为2023年3月至2024年3月期间在我院骨科接受治疗的120名下肢骨折患者。入选条件包括:(1)年龄介于18至75岁之间;(2)通过X线或CT检查确诊为单侧下肢骨折;(3)无严重心、肝、肾功能不全;(4)无凝血功能障碍;(5)知情同意参与本研究。排除标准:(1)既往有DVT病史;(2)合并恶性肿瘤;(3)存在精神障碍或认知功能障碍;(4)研究期间退出或失访。

研究采用随机数字表法将患者等分为两组,每组60人。对照组包括32名男性和28名女性,年龄范围28-72岁,平均年龄为(50.6±9.8)岁。其中,股骨骨折21例,胫腓骨骨折28例,踝部骨折11例。实验组由34名男性和26名女性组成,年龄跨度26-74岁,平均年龄为(51.2±10.1)岁。骨折类型分布为:股骨骨折19例,胫腓骨骨折30例,踝部骨折11例。经统计分析,两组在性别构成、年龄分布及骨折类型等基线特征上无显著差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组

对照组采用常规护理方法,主要包括:①健康教育:向患者及家属讲解DVT的相关知识,包括发病机制、危险因素、预防措施等。②用药指导:指导患者按医嘱正确使用抗凝药物。③体位管理:指导患者保持患肢抬高,减少下肢静脉淤滞。④弹力袜应用:指导患者正确穿戴弹力袜,预防静脉血栓形成。⑤饮食指导:建议患者多饮水,保持充足水分摄入。

1.2.2 实验组

实验组在常规护理基础上实施康复护理干预,具体措施如下:①制定个体化康复计划:根据患者的年龄、体质、骨折类型等制定个性化的康复护理计划。②早期功能锻炼:指导患者在卧床期间进行踝泵运动、股四头肌等长收缩等简单主动运动,每日3—4次,每次15—20分钟。护理人员协助患者进行患肢关节的被动屈伸活动,每日2—3次,每次10—15分钟。③循序渐进地康复训练:待患者病情稳定后,指导其进行坐位平衡训练,每日2—3次,每次15—20分钟。患者能够安全坐立后,指导其进行扶椅站立训练,逐步增加站立时间。在医生允许下,指导患者使用助行器或拐杖进行步行训练,逐步增加步行距离和时间。④物理治疗:使用红外线灯或热敷袋对患肢进行热敷,促进局部血液循环,每日1—2次,每次20—30分钟。对患肢进行轻柔按摩,促进静脉回流,每日1—2次,每次10—15分钟。⑤心理护理:评估患者心理状态,对焦虑、抑郁患者给予心理疏导。鼓励患者积极配合康复训练,增强康复信心。⑥出院随访:制定出院康复计划,指导患者在家继续进行功能锻炼。建立微信群,定期进行线上随访和指导。

1.3 观察指标

DVT发生率:观察两组患者DVT发生情况,诊断标准参考《中国下肢深静脉血栓形成诊断和治疗指南(第三版)》。研究使用自行设计的满意度问卷,评估护理态度、专业技能和健康教育等方面,总分为100分。评分标准如下:90分及以上视为非常满意,80-89分为满意,低于80分则为不满意。满意度计算公式为:(非常满意人数+满意人数)/ 总人数 × 100%。问卷旨在全面衡量患者对所接受护理服务的整体评价。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS 22.0软件进行。对于连续变量,以平均值±标准差(x̄±s)形式呈现,并使用t检验进行组间对比。分类变量则以频数和百分比表示,通过χ²检验比较组间差异。统计显著性水平设定为P<0.05,即当P值小于0.05时,认为差异具有统计学意义。

2 结果

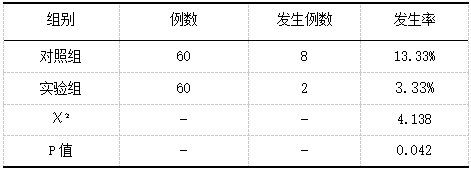

2.1 两组患者DVT发生率比较

对照组的DVT发生率明显高于实验组,两组之间的差异达到了统计学上的显著水平(P<0.05)。详见表1。

表1 两组患者DVT发生率比较 [n(%)]

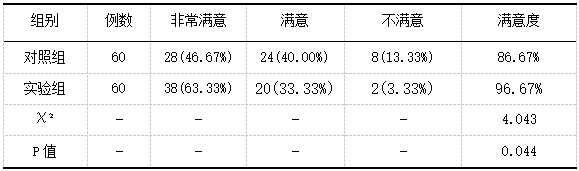

2.2 两组患者满意度比较

相较于对照组,实验组患者的满意度呈现出显著提升,这一差异在统计学上具有明确意义(P<0.05)。详见表2。

表2 两组患者满意度比较 [n(%)]

3 讨论

下肢骨折患者由于长期制动、手术创伤等因素,极易发生DVT。本研究结果显示,实施康复护理干预能有效降低下肢骨折患者DVT发生率,改善血液循环指标,促进肢体功能恢复,提高患者满意度。

本研究发现实验组DVT发生率显著低于对照组(3.33% vs 13.33%, P<0.05)。这可能与康复护理中的早期功能锻炼和循序渐进的康复训练有关。早期功能锻炼如踝泵运动、股四头肌等长收缩等可促进下肢静脉血液回流,减少血液淤滞[3]。循序渐进的康复训练则可逐步增加患者活动量,改善下肢血液循环,从而降低DVT发生风险[4]。

实验组患者满意度显著高于对照组(96.67% vs 86.67%, P<0.05)。这可能与康复护理的全面性和个体化有关。康复护理不仅关注患者的生理需求,还注重心理护理和健康教育,有助于提高患者的治疗依从性和自我管理能力[5]。个体化的康复计划和出院随访则可以使患者获得持续的指导和支持,增强康复信心,从而提高满意度。

本研究还存在一些局限性。首先,样本量相对较小,可能影响结果的推广性。其次,随访时间较短,无法评估康复护理对长期预防DVT的效果。未来研究可扩大样本量,延长随访时间,进一步验证康复护理的长期效果。此外,可以考虑引入客观的功能评估指标,如下肢肌力、关节活动度等,更全面地评价康复护理的效果。

4 结论

对下肢骨折患者实施康复护理干预能有效降低DVT发生率,改善血液循环指标,促进肢体功能恢复,提高患者满意度。康复护理强调早期功能锻炼、循序渐进的康复训练和个体化干预,有利于患者全面康复。建议在下肢骨折患者的临床护理中推广应用康复护理模式,以降低DVT风险,提高护理质量。