1 研究背景

2024年2月,南方电网公司印发《南方电网分布式新能源纳入电力电量平衡管理工作方案》,提出当前在成本、电价、政策等各种因素影响下,南方区域分布式光伏发展迅猛并且有长期增长的趋势(2023年底对比2022年底分布式光伏增长率为84.52%)。为适应分布式新能源大规模接入后南方区域电力系统运行特性的变化,亟待提出新的管理手段和监控系统解决光伏接入对电网的影响。广东电网公司结合低压透明化、计量3.0系统建设打造新一代智能量测体系,为生产、调度、规划等多专业提供高质量、精细化的电能量数据服务。

2 光伏业务发展带来的挑战

1.导致主网调控难度增加。分布式光伏与本地负荷之间存在时间不平衡性,净负荷曲线易出现“鸭型曲线”,加剧了午间调峰矛盾。据测算,2023年全网达到最高负荷2.34 亿千瓦,分布式光伏支撑能力较弱,而在当日午间低谷期间分布式光伏只有约800万千瓦出力。

2.影响电网安全运行。主网方面,分布式光伏场站并网设备性能偏低,单个场站装机容量小、地理位置分散,难以直接调控。配网方面,分布式光伏接入并未考虑网架接纳能力以及与负荷匹配情况,容易引起局部地区线路、变压器过载以及中低压配电网向高压配电网倒送功率,同时大量的电力电子设备也将加重配网电压越限、谐波、三相不平衡等问题[1-3]。

3.当前可观可测技术支撑不足。因短期迸发式增长,分布式光伏采集、传输、监视等业务量和数据量呈指数上升,影响数据记录的准确度与可靠性[4-5]。

4.影响客户业扩报装。因分布式光伏线路台区存在反向潮流,容易导致台区出现重过载或者较大的三相不平衡,且光伏运行接入存在一定的随机性、受天气影响等,不利于客户进行报装工作,有可能进一步增加台区的重过载及三相不平衡度。

3 新一代智能领测体系探索解决光伏业务瓶颈

1.支撑调度专业负荷预测、发电计划制定

通过设计并构建分布式光伏监测典型场景,实现低压分布式光伏用户5分钟级负荷数据全采集(传统用户为小时级或15分钟级),支撑低压分布式光伏发电负荷日预测和发电计划制定。通过构建基于宽带载波的本地高速通信网络,支撑新型电力系统源网荷储灵活互动。系统建设方面,计量系统3.0可对分布式光伏/充电桩运行状态进行重点监测、分析及异常告警,保障电网安全稳定运行,为调度提供实用的分布式光伏监测数据产品服务,辅助制定日前发电计划及运行策略。

2.支撑供电可靠性提升

经过低压透明化改造,台区具备停电告警、负荷监测、拓扑识别、电量分析等功能,特别是在停电地图和告警应用方面可为规划专业提供规划建设的数据支撑,合理布点开展新建台区建设,精准治理重过载台区问题,持续提升供电可靠性。

3.强化系统功能,可观可测

新一代计量3.0系统,通过12个功能模块(计量运行、营业管理、综合能源、电网规划、生产运行、供应保障、管理线损、电力交易、客户服务、营销稽查、数据服务与创新应用、系统管理)为生产、调度、规划等多专业提供高质量、精细化的电能量数据服务,通过大屏、停电地图、负荷曲线等丰富功能满足深化应用数据分析需要。

4.支撑客服专业光伏报装业务

实现分布式光伏用户所在线路台区及并网点信息实时负荷趋势的可视化展示,对相关台区的负载率、电压、电流等数据进行监测。掌握分布式光伏线路台区反向潮流,监控分布式光伏对台区运行的影响,支撑客服专业光伏报装等业务,为现场报装提供良好的数据支撑,减少三相不平衡及重过载问题。对于完成宽带载波改造的台区,台区光伏用户5分钟数据采集完整率达到95%。

4 典型场景验证情况

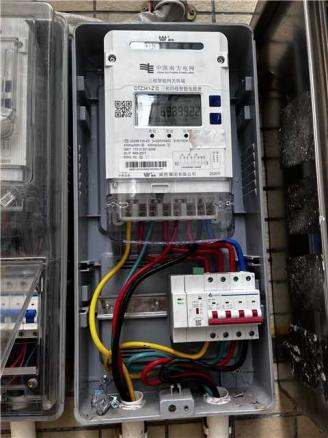

2023年10月,在某地市10kV松柏朗松林岭公用配电站变压器台区,已经验证应用“智能量测终端+光伏微型断路器”,实现低压分布式光伏逆变器的5分钟级负荷数据全采集,通过载波控制可以遥控隔离光伏反向电量,减少大量光伏电量涌入导致的电网冲击。

图1智能量测终端+光伏微型断路器

5 结论

针对当前低压分布式光伏接入量逐年增大的发展趋势,本文剖析了低压分布式光伏大量接入对主网、安全、客服等方面的影响,通过计量3.0系统及低压透明化改造建设,探索构建新一代智能量测体系,并以典型应用场景加以解释,为解决未来光伏业务可能面对的问题提供了解决思路。

[1]肖勇,新一代智能量测主站网络安全纵深防护关键技术与应用.广东省,南方电网科学研究院有限责任公司,2021-04-20.

[2]陈珏羽,杨舟,周政雷等.基于新一代智能量测体系的智能电能表应用场景研究[J].广西电力,2020,43(03):16-21.DOI:10.16427/j.cnki.issn1671-8380.2020.03.003.

[3]王迎秋,以电为主的综合能源供给智能量测体系研究与应用.天津市,国网天津市电力公司,2018-06-15.

[4]周荣华,左国才.基于高级量测体系的电能表计量发展研究[J].计算机光盘软件与应用,2013,16(02):77-78.

[5]杜蜀薇,高级量测技术支持系统关键技术及关键设备研制与应用.北京市,国网中国电力科学研究院,2012-11-03.