作为世界上第四大能源,生物质有如下几大特点[1]:可再生,低硫、低氮,能够实现CO2零排放,是一种清洁低碳燃料,在碳减排方面具有极大潜力。火力发电的排放废气成为温室气体的主要来源[2-3].燃煤耦合生物质燃烧发电可大幅度降低CO2排放,可推动煤电向可再生能源发电过渡。

碳足迹表现为产品或服务在生命周期内相关联的温室气体的排放,涉及多种气体,一般用二氧化碳当量表示[4]。当前的碳足迹核算方法主要有:(1)生命周期评价法(LCA):主要评估某产品在生命周期或服务中所排放的温室气体,是以过程分析为基础的自下而上的一种评价方法。(2)投入产出分析法(I-O法):是以投入产出为分析基础的自下而上的模型,此法主要使用编制投入产出表进行核算。(3)IPCC计算法:是由联合国气候委员会给出,各个国家不同企业提供缺失的因子为碳足迹提供一种标准计算方法[3]。

1燃烧模型建立

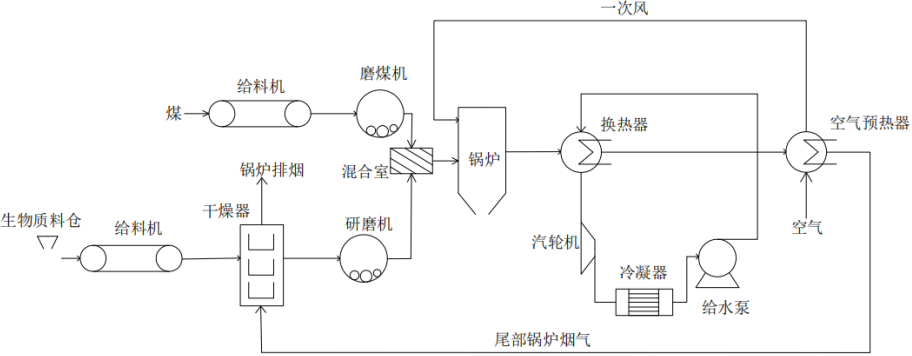

本文锅炉为600MW超临界锅炉,采用Aspen Plus软件建立系统模型。该软件工作原理基于物理、化学和数学原理,通过建立模型和设定参数,求解过程并进行结果分析,最终实现化工过程的模拟和优化设计。保持直接混燃系统输入热与纯煤混燃相等,生物质与煤按照能量比为1:9的比例输入,直接混燃系统的煤耗量为274.5t/h,生物质耗量为41.5488t/h。

图1 生物质-煤直接混燃系统示意图

图1 生物质-煤直接混燃系统示意图

2基于生命周期评价的系统环境影响评价

LCA较多的应用在生物质能转化方面,例如Kim等人对玉米燃料乙醇进行评价,结果表明与汽油这一石油基相比可减少不可再生资源的投入量和GHG的排放。相比化石燃料发电,生物质热解油的使用可以减少77%-99%的GH排放。

尽管生物质燃料为“碳中性”燃料,其燃烧的碳排放情况要优于传统煤炭发电,但是生物质燃料仍须各种人工的预处理,例如采摘、收集、粉碎、压块甚至更加深入的热解、气化等操作,这些操作过程也产生了额外的二氧化碳排放,因此需要在进行生命周期的碳足迹分析,研究其在整个周期上是否还是“碳中性”的,处理工艺不同,其LCA评价的结果可能相距甚远。生物质-煤耦合热电联产系统获取了大量的经济效益,但是污染物的排放对环境造成了破坏。利用系统的生命周期分析,可以实现传统系统建设以及经济成本分析中无法实现的环境经济效益分析,环境经济分析作为传统经济学方法的补充,可以对系统有较为全面的经济性评价。

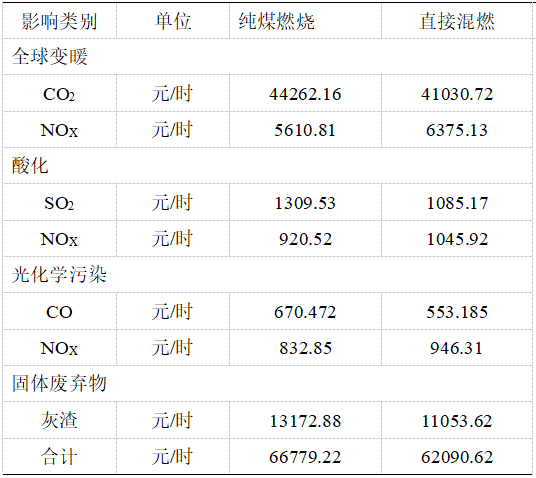

针对系统特性,本文着重考虑四种污染方式:全球变暖、光化学污染、酸化和固体废弃物。纯煤燃烧和直接混燃系统的环境损失成本如下表所示。在系统的生命周期内,产生环境影响的主要类别为全球变暖和固体废弃物。由于系统缺少碳捕集设备,使得系统产生的CO2直接排放到大气中,因此系统由于CO2排放而导致的环境损失成本较高,当有生物质混入时,此排放成本有7.3%和11.04%的降低,但其数值仍高居不下。由于系统建立了脱硫脱硝设备,可以脱除97%的硫氧化物及氮氧化物,因此硫氧化物及氮氧化物造成的光污染损失较小。随着生物质的混燃以及混燃方式的改进,环境损失成本降低了7.02%与11.2%,对本热电联产系统进行耦合技术改造,对系统的环境损失成本影响较大。基于生命周期分析所计算的环境损失成本结果如表1所示。

表1纯煤燃烧和直接混燃、系统的环境损失成本

3结论

本文对纯煤燃烧和生物质直接混燃发电系统的生命周期碳足迹进行简要计算,建立了碳排放清单,分析了不同燃烧系统的CO2排放量,计算得知,传统纯煤燃烧机组的发电CO2排放量为1.235kg/KWh,直接混燃系统为1.093kg/KWh,,说明煤炭混燃生物质、改进生物质混燃方法均可实现碳排放的减少。纯煤燃烧系统燃料燃烧碳排放占比高达74%,燃料开采过程碳排放占比16%,而运输、除硫仅占2.7%、6.58%。反观有生物质掺烧的直接混燃与平行耦合系统,燃料燃烧碳排放占比77%左右,燃料开采占比11%,燃料运输、烟气除硫仍仅占4.5%、6.8%。

参考文献

[1] 杨磊,刘园,刘浪,陈光平.生物质与煤耦合燃烧技术研究现状[J].广东化工,2022,49(16):130-131+136

[2] 马忠玉,翁智雄.中国碳市场的发展现状、问题及对策[J].环境保护,2018,46(08):31-35.DOI:10.14026/j.cnki.0253-9705.2018.08.008

[3] 李晓宇,龙辉.基于电除尘器与煤质数据库的电厂煤质分析与除尘技术路线选择[J].中国电力,2019,52(10):171-177.

[4] MATTHEWS H S,HENDRICKSON C T,WEBER C L.The importance of carbon foot-print estimation boundaries[J]. Environmental Technology,2008,42(16):5839-5842.

通讯作者: 徐正香(1967.8--),女,汉,中共党员,研究方向:青岛市生态环境局市北分局,副高级工程师