一、问题的提出

从国家政策来研究,2016年中华人民共和国教育部发布实施盲、聋、培智学校义务教育课程标准,标准中明确提出“教育与康复相合[1]”是学校课程设置的基本原则之一。这促使特殊学校教育工作的开展要有效的将教育教学与康复相结合。2021年国务院颁布的《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》中指出:大力发展非义务教育阶段特殊教育,鼓励有条件的地区建立从幼儿园到高中全学段衔接的十五年一贯制特殊教育学校[3]。但现实是对于12--17岁的大龄特殊儿童的教育评估、康复训练相当缺乏。而教师“读不懂”这些特殊孩子,对特殊儿童的各种情绪问题手足无措,尤其是孤独症儿童。

二、特殊教育学校教康结合课程设置模式

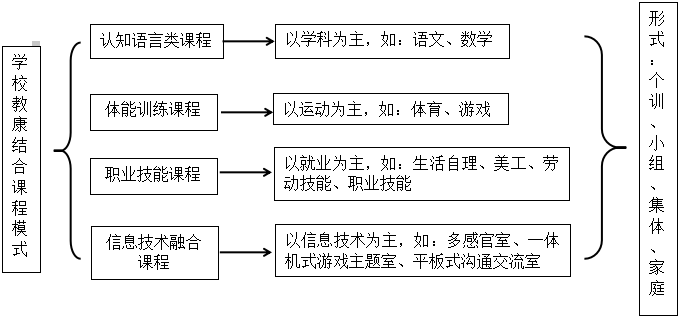

本研究以综合型的特殊教育学校为例,研究对象以智力受损学生为主,从学前班到高中学段。依托于0--17岁广西残疾儿童康复救助项目,为学生进行康复评估,制定个别化教育计划,开设有一对一单训课、小组课、职业技能课等康复课程,将教育康复训练落实到课程中,以最大的程度帮助适龄学生。在这个课程设置模式中的课时总量安排上,认知语言类和体能训练类课程占据主导地位,职业技能以及信息技术融合课程为辅;职业技能更侧重于给学生解决未来生活与生存问题为主的学习[1][2](图1)。这样的改变,突破了我国基础教育固有的“学科至上”思想,突破了培智教育的固有模式,实现了一直以来我们所倡导的“以生为本”的特殊教育[4]。

图1:以玉林市特殊教育学校教康结合课程模式为例

三、特殊教育学校教康课程实施案例

(一)精准定位问题行为

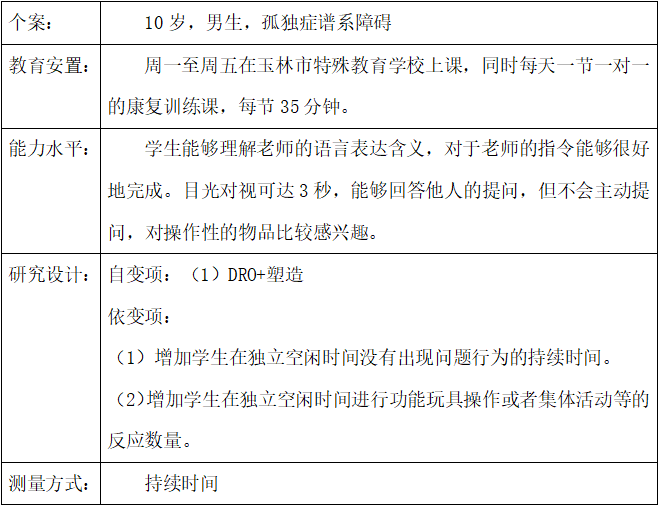

个案介绍

本介入计划针对学生重复拍手,有时伴随用手或使用工具拍打旁边的物品等行为进行干预,且此行为发生频率过高,根据功能行为评估(直接评估和间接观察评估)进行功能分析数据后,确认此行为功能更倾向于获取注意力及自发性[5]。

(二)矫正问题行为的程序

程序执行:在个训教学、集体教室中-课间、集体教学过程三种情景下,发指令后开始计时,如果学生没有出现问题的持续时间达到指定时间,记录为“+”,给予大强化;如果出现了问题行为,立即辅助手放好,并做动机确认,再次要求学生:手放好安静等待,重新计时,学生当下达到指定时间则提供小份强化,记录为两个数据,即“-”、“+”。

(三)使用DRO策略后的结果讨论

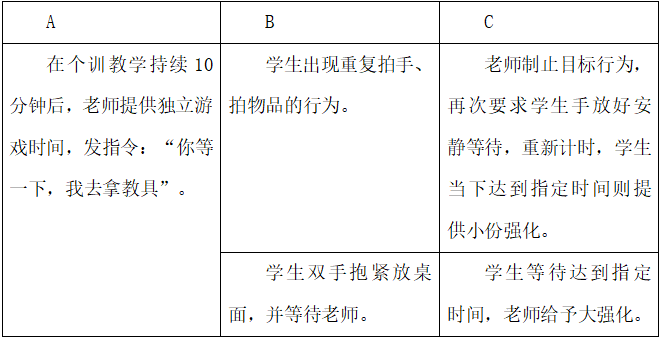

图2:介入后的结果

图2:介入后的结果

1.根据介入结果,情景一由基线期平均值15.6s到介入期平均值56.2s;情景二由基线期平均值27.7s到介入期平均值为58s;情景三已重新收集基线,连续5个回合的观察,上课后10分钟内学生没有出现问题行为,在没有介入前已达到通过标准,数据说明介入有效。

2.在实际上课中任课老师对学生的课堂表现表示认可,学生课上被表扬的次数增多,出现的问题行为大幅度降低。

3.本研究结果显示,DRO策略能够能够有的增加合适行为的发生[5],从而降低了重复拍手,有时伴随用手或使用工具拍打旁边的物品等。

四、研究教康课程目标,完善特殊教育学校康复体系

(一)建立适合各残障类别儿童的康复课程体系

案例的展示说明教康结合课程实施的可行性与必要性,进行客观、科学的记录和分析,制定个别化教育计划,提供适宜的教育课程及康复手段,在个训课程建立合适行为,形成有效地学习与生活。

(二)改善特殊儿童障碍程度,塑造良好的学习行为

发展大龄残疾儿童的多样性评估;建立各类残障儿童康教结合课程的课程性质评量;进行“生涯规划”教育康复,做到精准康复服务。

(三)提高特教教师的专业技能,理论素养和教育教学能力

研究对象为视障、听障、智力障碍、孤独症、脑瘫以及发展性障碍的学生,个体差异更加明显,这就需要特殊教师根据学生的共性和个体的差异性利用教育手段进行康复训练,要实现学生的最大潜能开发。

参考文献

【1】冉平.康复训练融入培智学校学科教学的行动研究--以动作康复融入生活数学教学为例[D].西南大学,2020

【2】冯丹阳.培智学校一般性课程教育康复训练现状研究[D].辽宁师范大学,2017

【3】庆祖杰.奋力书写特殊教育现代化发展新篇章一学习研读《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》[J].现代特殊教育

【4】谢明.关于培智学校孤独症儿童教育康复课程的探讨[J].现代特殊教育,2019.(06)

【5】郭德华,刘昊(编).应用行为分析-孤独症儿童的康复教育策略[M].人民卫生出版社,2016