社会责任是指“基于生物学的认识,参与个人与社会事务的讨论,做出理性解释和判断,解决生产生活问题的担当和能力”[1],是生物学学科核心素养的重要组成部分。社会责任既是跨学科的要求又是生物学课程的重要目标[2],应贯穿于各个学段的生物学教学当中。因此,在初中生物学教学中,教师也应充分利用各种资源,创设与生活关联的、任务导向的真实情境,促使学生尝试运用生物学知识分析理解社会事件,解决生产生活中的问题,进而成为关注社会、辨别真伪、关爱生命、崇尚健康文明的生活方式的具有社会责任感的合格公民[3]。基于此,笔者一直尝试整合优化学习内容,延展课堂结合跨学科实践活动,探索在现实问题解决中社会责任培养的教学策略,下面以人教版《生物学》八年级上册第五单元第四章第五节中的“细菌、真菌和食品制作”这一内容的新授课为例来谈谈。

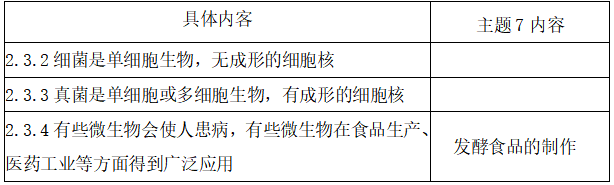

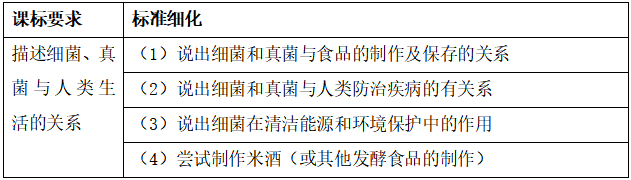

本节课是《义务教育生物学课程标准(2022年版)》(下称“课程标准”)第二主题生物多样性的内容,课程要求是[3]:

微生物一般是指个体微小、结构简单的生物,主要包括病毒、细菌和真菌

本节相关内容的细化要求

本节课的设计是人类对细菌和真菌的利用的第1课时,课后实践的内容是杏鲍菇酸奶的制作。

1 优化课堂设计,在科学探究中唤醒社会责任

1.1设计学习目标,在真实情景中感知社会责任

“细菌、真菌和食品制作”是“人类对细菌和真菌的利用”一节课中的内容,教材内容既有与学生日常生活息息相关的、为学生熟悉的方面,也有属于现代工业、医药技术方面的应用,涉及社会责任培养的素材是非常丰富的。基于此,制定该内容的学习目标为:通过观察和品尝发酵食品,初步了解细菌和真菌在食品制作方面的应用;通过观看探究酵母菌发酵原理的演示,初步感受实验设计与操作的严谨性对于食品安全和卫生的重要性;通过小组合作探究,尝试制作酸奶,锻炼实践能力,领悟严谨的科学探究过程;通过课外延伸,制作保健酸奶,树立社会责任意识。

笔者在课前让各个小组都自制了酸奶,在学生品尝了后提问:这些酸奶你们怎么制作出来的,你更喜欢哪种口味?从而激发学生的学习兴趣,让学生在尝试制作发酵食品的过程中,主动将知识应用于生活生产实践中,在满足学生的好奇心的同时,引发他们对食品营养价值,食品安全与卫生,从而树立生命观念和社会意识。

1.2设计教学过程,在学习探究中领悟社会责任

1.2.1 创设真实情境,在科学探究中引发对社会责任的思考

在生物学课标准中提出:教学中,教师要帮助学生形成“微生物通常包括病毒、细菌、真菌等类群”、“发酵技术利用了微生物的特性,通过一定的操作过程生产相应的产品”这两个重要概念。本课围绕发酵食品的制作原理、方法及学生动手实践来开展。 科学探究是人们获取科学知识、认识世界的重要途径。通过科学探究的方法,设计和实施制作发酵食品的实验过程,并通过动手实践,让学生回归生活,体验生产,这个过程对于要求学生学会尊重事实和证据,建立科学思维。因此,笔者通过学生课前创设情境,让学生自己体验制作酸奶的过程,在事实和证据中,体会科学探究过程,引发对健康与生命这一社会责任主题的思考。

表1 体验酸奶制作过程的教学设计

在教学过程中,通过课前参与,课上体验,让学生关注生活和社会议题并参与讨论,尝试解决生活中的问题,然后引导学生思考怎样制作口感较好,符合食品安全的酸奶,有助于学生树立尊重科学,尊重事实的科学探究精神,认识到酸奶的制作是一件很严谨的过程,食品的制作也要对社会负责的这一理念。

1.2.2问题驱动,深入探究,形成责任观念

问题是学生课堂学习的驱动力之一。教师提问要具有预设性,在引导学生设计或完善设计活动的同时,引发学生对酸奶和健康、生命之间的关系的思考。老师抛出问题之后,让学生思考讨论,鼓励大胆质疑。根据讨论的情况,笔者在教学中搭建分步式问题,引导学生在解决问题的过程中,慢慢思考如何尊重科学,制作出符合健康标准又美味的酸奶,形成尊重生命的社会责任感。

老师活动:

①酸奶的制作原理是什么?

②同学们制作的酸奶为什么口感有所不同?

③不同的口感,会不会影响酸奶的营养价值呢?

④同学们做的酸奶有没有不能喝的,为什么?

学生活动:

①酸奶中的乳酸菌等细菌把有机物分解为乳酸等物质。

②各个小组制作的酸奶的原料、制作的条件一样。

③只要制作原料没有问题,制作条件适宜比,酸奶比牛奶更容易吸收,并且还可以利用的益生菌,保持肠道的通畅。

④没有达到培养条件,操作不规范,酸奶长杂菌变质,不能喝。

通过分步式问题架逐步引导学生思考不同口感的制作过程,在学生的头脑风暴中,明确酸奶的制作原理是“酸奶中的乳酸菌等细菌把有机物分解为乳酸等物质”;制作过程中“原料不同,制作条件不同,酸奶的口感也不同”;“只要达到培养条件,符合卫生标准,不同口感的酸奶不会影响酸奶的营养价值”;“至于哪种酸奶营养价值更高,那要通过科学的检测才能知道”;“没有达到培养条件的酸奶营养价值肯定会下降,甚至会出现长杂菌后变质的情况”;“如果我们吃了这些食品会拉肚子、呕吐,甚至会有严重的情况,甚至危及生命。”最后在课堂学生们再分组制作酸奶,把讨论的结果再重新体验一次。

笔者利用分步式问题架帮助学生建立科学探究过程的框架,在严谨的实验设计过程中,帮助学生逐渐建立科学思维,让学生明白制作发酵食品是需要尊重事实和证据,这是对人们健康负责的态度,人们在解决生活问题过程中,关注健康,尊重生命是社会责任所要求。这是一个科学的思维过程,它是科学探究的基础,也在科学探究中磨砺,也是培养“社会责任”的“担当、能力”中不可或缺的过程。是核心素养在社会生活中外显的衔接点。

2.拓展课外实践,在问题解决中内化社会责任

2.1任务驱动,科学设计,合作探究,内化社会责任意识

课后,笔者进一步组织有兴趣学生探究保健酸奶的制作。学生对酸奶的制作有深厚的兴趣。笔者延续课堂上的问题:“这些酸奶哪种更好吃,哪种更有营养,如果你是开发商,你会如何引领酸奶的保健功能呢?”针对这一问题,笔者搭建了分布式问题架2,让学生从健康生活的角度,关注社会生产的问题,产生了解产品,服务社会的意识,找到了他们需要探究的问题,如何让酸奶的口感更好,更有营养。在他们心中形成了健康生活,关注生命的自我意识。从而让课堂教学中社会责任的渗透教育延伸到了课外的综合实践活动中。

教师活动:

①如何探究最佳的原料、制作的条件,保持酸奶营养的同时,有最佳的口感?

②如何让我们制作出来的酸奶更有特色和更有营养价值?

③如何证明我们的酸奶的品质是高的?有保健功能?

学生活动:

①设计凝固型酸奶工艺条件单因素试验和正交试验;利用自主改良的凝固型酸奶的感官评价标准的评分,来确定最佳条件组合。

②把杏鲍菇加入到酸奶中,增加酸奶的风味和营养价值。

③科学有效的检测方法,证明酸奶的品质和保健功能。

通过资料的收集和整理,引导学生关注并讨论生物学社会健康议题。学生发现食用菌多糖添加到酸奶中,对人体的健康有很大益处。 把杏鲍菇加入到酸奶中,会不会增加酸奶的营养价值,同时也增添了酸奶的风味呢?为了解决这个问题,学生开展探究杏鲍菇酸奶的制作与人们健康生活的关系,确定科学的探究方向和主题。在确定明确学习任务和获得相关信息后,通过师生的头脑风暴,设计杏鲍菇凝固型酸奶工艺条件单因素试验和优化正交试验,探究最佳的酸奶制作原料和条件。利用感官评价表最终确定杏鲍菇酸奶的最佳培养条件是:杏鲍菇糊25%,蔗糖7%,菌种接种量(卡士酸奶)16%,43℃条件下培养6h。在此条件下产品基本无色,有明显的杏鲍菇香味和奶香,酸甜味较明显。组织细腻均匀,表面光滑,无气泡,无裂纹,有少量乳清析出。最后我们决定用科学有效的检测方法,证明酸奶的品质和保健功能。实验后,我们还选送样本到专业检测部门检测酸奶的营养价值,检测结果是杏鲍菇酸奶确实含有真菌多糖的有效成分(如图3)。通过这一过程,学生利用科学的实验探究解决现实生活问题,拒绝伪科学,为健康的生活负责,尝试做健康生活的促进者和实践者。

2.2 宣讲展示,积极践行社会责任

让学生面对当地或个人的现实问题参与决策和行动,也是开展社会责任教育的有效途径[2]。在广州市发酵创新活动和学校开放日中,学生向本校和其他学校的老师、学生和家长展示和宣讲了他们的实验报告。他们用理性的实验数据进行了感性的宣传,并且积极地向大家品尝他们的酸奶,得到了好评。例如介绍保健酸奶的保健功能时,他们首先用生物学的知识介绍的酸奶的营养价值,然后在介绍为什么要加入杏鲍菇时,他们用数据介绍杏鲍菇酸奶中有效成功食用菌多糖的含量,说明保健酸奶的确实有效的。更可贵的是他们用积极的生活态度给人们带来了健康饮食的宣传,向人们展示了他们制作的健康食品,给人们带来了健康的生活方式,社会责任得到了践行,也加深了他们对社会责任的理解,促使社会责任内化到他们的行动中去。

3.教学体会

社会责任是生物学核心素养、 生物学课程的重要目标,也是学生通过学习可以得到的、终身受益的学习成果[2]。社会责任的培养要在教学过程中实现。在本节课中,我们的教学策略是从课堂学习技能到延展课外实践,社会责任贯穿这个教学当中。通过本节的学习,学生在酸奶制作过程中,培养了食品安全的意识和为社会服务的观念。在日常教学过程中,我们还进一步探究在初中教材中还是哪些类似的内容可以进一步探索通过培养社会责任的。笔者通过课内探究,延伸到课外探索,通过学生发现问题,辩论和解剖问题,从而激发社会责任意识,主动探究保健产品的制作,在科学探究和结果展示过程中,社会责任意识的逐渐形成并得到内化,并在宣传过程中,向群众传递健康的生活方式,社会责任行动得到落实。最终在解决真实问题的过程中,建构和内化生物学概念,落实社会责任等学科素养。

本文是广东省教育技术中心2019年度教育信息化应用融合创新课题《基于STEAM理念的初中生物资源库构建研究》(立项编号:19JX06023)的研究成果之一。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版).人民教育出版社.4-5

[2] 魏志琴.刘晟.刘恩山.在生物学课堂加强社会责任的教育[J].生物学通报.2017(52)10: 15-20-50.

[3] 谭永平.生物学学科核心素养:内涵、外延与整体性[J].课程.教材.教法.2018(8):86-91

[4] 中华人民共和国教育部.义务教育生物学课程标准(2022年版).人民教育出版社.