一、引言

四川省是西部经济发展的领头羊,而在新常态下四川区域经济发展对中国西地区来说其引领示范作用愈加明显。互联网金融对居民的日常生活消费活动会产生积极而意义深刻的影响,有效积极地利用发挥互联网金融的特殊优越性功能来刺激四川省城乡居民的消费,提高居民消费水平,是直接拉动四川省地方经济发展的一个重要途径。在研究当前中国“互联网+金融”消费行为的重要时代背景指导下,分析四川省互联网金融发展对居民消费产生的影响更具有较重要的实践意义。

本文将从实证角度利用国家统计局、四川统计局提供的城乡人均居民消费支出等相关数据和北京大学互联网金融研究中心编制的普惠金融使用深度时间序列数据为基础,构建模型,分析互联网金融对居民消费的影响程度。

二、互联网金融对居民消费的影响机理和特点

(一)互联网金融对居民消费的影响机理

1.从金融需求影响消费

从金融需求端看,互联网金融通过互联网电子支付、互联网信贷、互联网投资及理财、互联网保险影响居民消费。互联网电子支付是发展最快的一项,便利性、灵活性是最显著的特点,其通过正向协同效应增加消费者对互联网支付的依赖性;互联网信贷可以科学灵活分配资金额度,申请信贷流程均较传统银行信贷简单、快捷,能够有效解决消费者资金使用和流动性形成的约束问题,实现消费者现期消费和跨期消费的双向连续消费功能;互联网投资及理财提升了消费者财富在小额储蓄、投资管理和大额消费等之间有效的时空转换,可以获得稳定的收益,放大消费者的消费能力;互联网保险大大提升了社会风险监控管理技术和综合金融产品安全保障功能,增强了对网络消费者生活的综合保障功能,可以促进广大消费者安全参与网络消费行为。

2.从互联网平台影响消费

互联网平台本身不从事生产和销售,但可以提供很多互联网金融服务,凭借庞大的数据收集和处理功能为制造商与使用者通过平台进行交流,提供大量双方需要的信息。互联网平台在供需双方建起了一座桥梁,从而使生产者能更好地获悉消费者的需求,提供消费者需要的产品,也就是说互联网平台可以通过从改变供给侧力量来刺激居民消费潜力,促进居民消费,满足了消费者小而多的个性化需求。

(二)互联网金融影响居民消费的特点

1.网络支付增速明显

随着近年来互联网的不断创新及发展,消费者的购买和消费服务从单纯的面对面的、以现金方式进行,逐渐演变成了一种跨时间和空间的手机网上购物和支付。根据艾瑞咨询的数据,第三方支付市场规模从2013年的1.2万亿元增加到2015年的12.2万亿元,再到2018年190.5万亿元,截止2020年这个数据为249.2万亿元,增长速度非常大。

2.网络服务消费不断深入渗透

以携程、美团、爱课程等为代表的平台在出行、餐饮、旅行以及教育方面大显身手,将网络生活消费逐渐向普通消费者的生活各个重要领域挺进及延伸,为人们生活消费提供了一种极大的生活便利,满足了人们消费结构的升级高品质文化,其用户数量持续不断增加,业务规模迅猛发展。

三、互联网金融发展对四川省居民消费水平影响的实证分析

(一)指标选取、模型构建及数据来源

1.指标选取

本文选用四川省人均消费支出(RC)的年度数据作为被解释变量来描述消费者消费的变化。解释变量为互联网金融发展(inter)指数和城乡居民可支配收入。互联网金融发展指数来源于北京大学数字金融研究中心,代表数字普惠金融使用深度。该指数综合涵盖了互联网金融的各种服务应用诸如互联网电子银行支付、互联网信贷、互联网保险和其它各类互联网理财等方面产生实际使用总量情况和活跃度。城乡人均可支配收入是指城镇居民家庭可用于日常生活的现金收入总额的反映,与居民购买能力密切相关。

同时本文引入可能对城乡居民消费水平RC影响较大的以下3个变量作为控制变量。房价(x3t),指的是房地产开发企业竣工房屋造价(元/平方米),加入这个指标是由于房价在居民支出中的比重很高,房价会影响居民消费能力,同时房价的上涨也提高了居民储蓄的动机,抑制居民的消费欲望。城乡居民社会保障(x4t),本文中指的是城乡居民养老保险支出,社会保障越健全,居民越没有养老的后顾之忧,居民的消费倾向越高。人均人均国内生产总值(x5t),它为一个国家和区域宏观经济的一个衡量居民富裕程度的指标,可以直接影响到居民的消费,因此也作为控制变量。

2.模型构建

本文根据相关经济学原理以及上文内容构建以下计量模型:

![]() 公式(3.1)

公式(3.1)

其中:γt表示人均消费支出,

γ1t表示普惠金融使用深度指数,

γ2t表示人均可支配收入,

γ3t表示房价,

γ4t表示城乡居民社会保障,

γ5t表示人均国内生产总值,

μ为随机扰动项。

3.数据来源

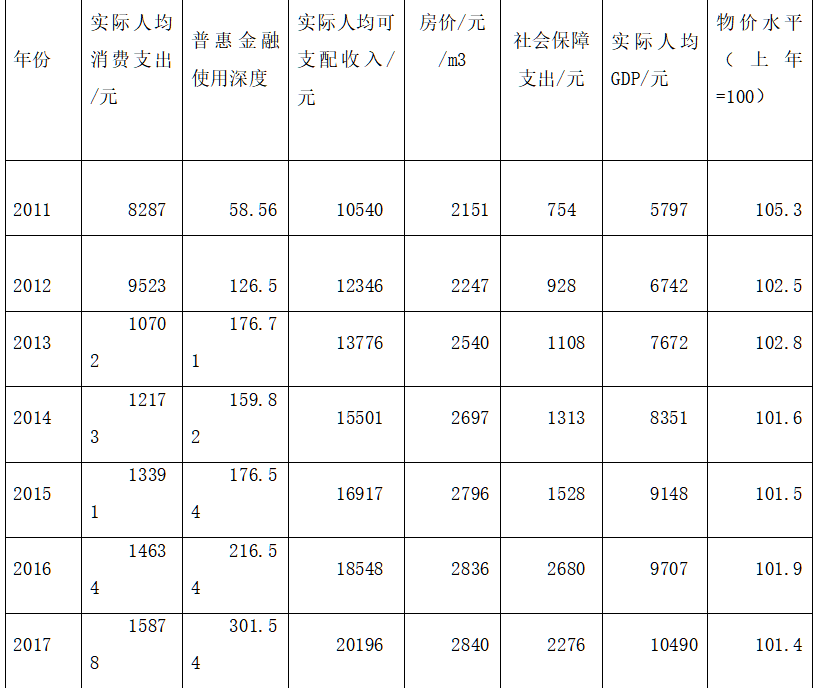

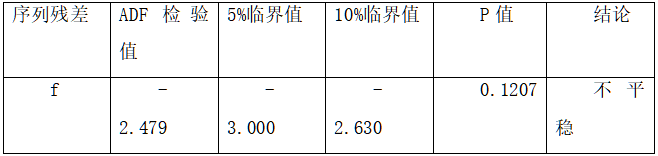

本文选取了四川省各个所需指标的省际数据,鉴于数据可得性以及目前互联网金融监管形势,时间跨度选择为2011年—2020年期间的年度数据数据均来自于国家统计局的《中国统计年鉴》和《四川省统计年鉴》和《北京大学普惠金融指数报告》。并通过扣除物价水平影响的实际数字为准。具体数据如下表所示:

表1 2011年-2020年分析数据列表

(二)实证过程

(二)实证过程

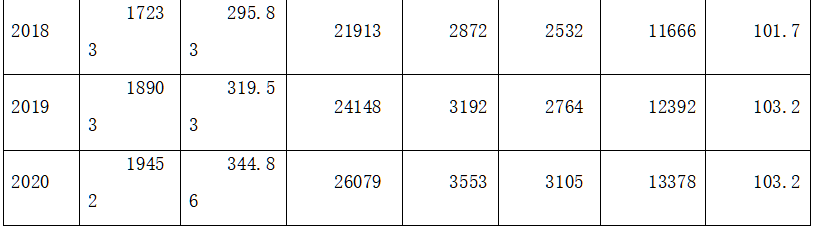

1.时间序列平稳性检验

本文选取的数据为时间序列数据,平稳性一般较差,我们对其进行一阶差分后采用ADF进行平稳性检验ADF检验结果如下表所示。

表2 一阶差分ADF检验结果

由上表格中一阶差分序列ADF检验结果可知,在显著水平5%的条件下,yt、x1t、x4t均通过了平稳性检验结果。所以,本文采用yt、x1t、x4t作为研究指标进行检验和回归。

由上表格中一阶差分序列ADF检验结果可知,在显著水平5%的条件下,yt、x1t、x4t均通过了平稳性检验结果。所以,本文采用yt、x1t、x4t作为研究指标进行检验和回归。

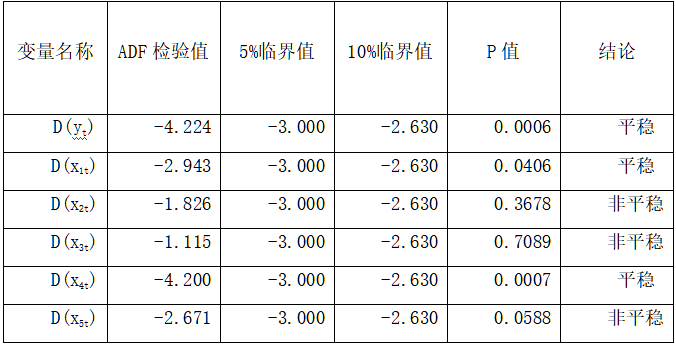

2.协整检验

由上述ADF检验结果可知,yt、x1t、x4t指标均为一阶单整,故需要进一步对模型间是否存在协整性进行检验。

表3残差序列f的ADF检验结果

由上述对残差序列f的ADF检验结果可知,在5%的置信度水平下,拒绝原假设,残差序列并不平稳。所以说明被解释变量yt和解释变量x1t、x4t之间不存在协整关系,无法建立起长期均衡关系。因此需要进一步检验和处理。

由上述对残差序列f的ADF检验结果可知,在5%的置信度水平下,拒绝原假设,残差序列并不平稳。所以说明被解释变量yt和解释变量x1t、x4t之间不存在协整关系,无法建立起长期均衡关系。因此需要进一步检验和处理。

3.多重共线性检验

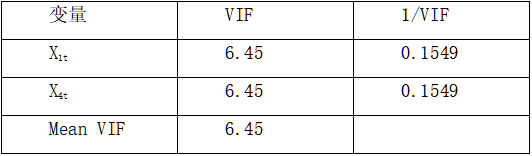

表4 多重共线检验结果

从经验规则来看,方差膨胀因子越大,表明解释变量之间的多重共线性越严重,由上图多重共线检验结果可知,此处VIF=6.45<10,说明变量间不存在严重的多重共线性。

从经验规则来看,方差膨胀因子越大,表明解释变量之间的多重共线性越严重,由上图多重共线检验结果可知,此处VIF=6.45<10,说明变量间不存在严重的多重共线性。

4.异方差检验

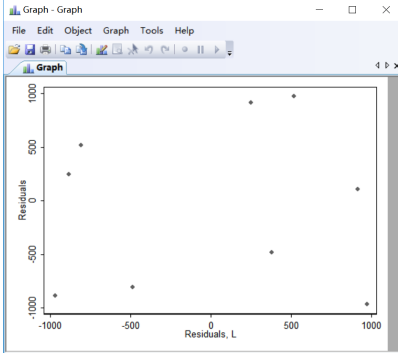

由于样本数量较少,怀特检验和BP检验均不太适用,因此本文采用图示检验法检验模型是否存在异方差,检验结果如下图所示:

图1 异方差图示检验法

图1 异方差图示检验法

从图形上看,残差平方有随着自变量增大而扩散的感觉,分布并不均匀,模型中大概率存在异方差。

5.自相关性检验

当忽视模型自相关性而继续进行回归时,通常的回归系数显著性的t检验都将是无效的。类似地,由于自相关的存在,使得F检验不再可靠。由于样本数量较少,怀特检验不再适用,因此采用图示检验模型+BG检验模型自相关性。

(1)图示检验法

图2 自相关图示检验法

图2 自相关图示检验法

从图形上看,残差f随着时间的变化逐次变化并不频繁地改变符号,而是几个正的f序列后面跟着几个负的,则表明随机误差项存在正自相关。

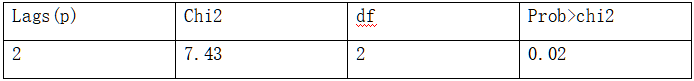

(2)BG检验法

表5 BG检验结果

在5%的显著性水平下拒绝了原假设,说明模型存在自相关性。

在5%的显著性水平下拒绝了原假设,说明模型存在自相关性。

7.实证结果

由于异方差和自相关的存在,本文使用“OLS+异方差自相关稳健的标准误,HAC”,即存在异方差与自相关的情况下也成立的稳健标准误,也就是“Newey-West估计法”,这里取,实证结果如下:

表6 回归结果

从上面的回归结果可看出,变量均通过了T检验,说明普惠金融使用深度指数对居民消费有一定程度的影响,并有着较为显著的正向影响。在其他变量不变的条件下,普惠金融使用深度的增长量每增长1%个点,居民人均消费支出增长量相应增加23.3元。由此可见,互联网金融的发展对带动居民扩大消费能力有着十分正向与积极有效的拉动作用,互联网金融业态的繁荣发展更有利于切实推动促进居民的消费。

从上面的回归结果可看出,变量均通过了T检验,说明普惠金融使用深度指数对居民消费有一定程度的影响,并有着较为显著的正向影响。在其他变量不变的条件下,普惠金融使用深度的增长量每增长1%个点,居民人均消费支出增长量相应增加23.3元。由此可见,互联网金融的发展对带动居民扩大消费能力有着十分正向与积极有效的拉动作用,互联网金融业态的繁荣发展更有利于切实推动促进居民的消费。

四、研究结论与对策建议

(一)主要研究结论

本文根据相关数据,从互联网支付、互联网信贷、互联网保险和互联网理财等四个方面来分析影响四川省居民消费水平的机理,并利用多元回归模型实证检验了四川省互联网金融对城乡居民消费水平的影响,根据上文的实证研究发现:四川省互联网金融发展对居民消费水平具有一定的影响,并有着较为显著直观的正向影响。

(二)对策建议

我们将尝试从互联网金融企业、政府部门和市民个人生活三个方面角度出发如何切实促进互联网金融企业的可持续发展、如何努力拓宽通过互联网金融平台促进城乡居民扩大消费渠心积极建言并献策。

1.加强互联网金融企业创新应当坚持来源于民众真实生活的商业需求和各类金融消费、支付方式等金融需求。互联网金融发展只有做到源于大众消费实际需求、服务于实体经济,才会有发展前途。因此应当持续加大自主技术研究创新研发力度,切实推动互联网金融服务好实体经济。加强互联网金融企业对我国新一代信息通信技术成果的科技研发的投入管理和成果应用管理,强化自身技术内核,发挥信息平台优势,创造转化出更多的企业经济价值数据信息以加快推动生产力要素转型升级,从而积极提供多层次高质量多层次的新型实体经济金融创新服务。

2.政府部门应当用创新的方式监督创新,用互联网的手段监管互联网。政府部门应当采取措施管理和引导地方开展区域性互联网金融创新,促进互联网金融高水平、快速发展。对于我国未来互联网金融模式发展,不能因噎废食。监管机构要与时俱进,为互联网金融创新和健康提供激励兼容机制。再次,若相关部门参照对传统金融的监管,能够提出和衡量互联网金融发展的相关指标,依据指标进行监管将大大提高互联网金融政策制定和实施的效率,监督互联网金融的合法发展,充分发挥互联网金融技术效率,促进区域协调发展,营造互联网金融在地方政府渗透的良好环境。

3.居民个体和小微企业应考虑借助本地互联网金融产品服务能力来逐步实现人力资本有效累积,为实体经济高质量发展做出贡献。互联网金融模式能否切实带来整个实体经济水平的显著提升效应不仅表现在于互联网金融行业本身,而且还依赖于企业部门和家庭部门。因此,小微企业内部和家庭部门应该进行自我教育和自我学习,实现人力资本的有效积累,这样更有助于实现小微企业无形资本的形成和研发创新能力提升,有助于居民进行高质量的投资或者高质量消费。

参考文献:

[1]李元齐.互联网金融的发展历程、类型及发展趋势浅探[J].全国流通经济,2021(03):156-158.

[2]谢平,邹传伟,刘海二.互联网金融的基础理论[J].金融研究,2015(08):1-12.

[3]李瑞雪.金融脱媒背景下互联网金融监管制度构建[J].现代经济探讨,2015(02):48-52.

[4]郑园园.互联网金融对中小企业的融资约束影响研究[D].西安电子科技大学,2020.

[5]崔海燕.互联网金融对中国居民消费的影响研究[J].经济问题探索,2016,(01):162-166.

[6]李世荣.互联网金融对中国居民消费的影响研究[J]. 商场现代化,2018(11):10-11.

[7]章雨薇.互联网金融的发展对中国各城市居民消费水平的影响研究[J].时代金融,2021(17):21-23.

[8]徐成晓.互联网金融对中国居民消费水平的影响研究[J].特区经济,2020(03):130-132.

[9]邢大伟,蒋姣.互联网金融对城镇居民消费结构的影响机理和实证检验[J]. 改革与开放,2021(11):25-32.