《2022年版物理课程标准》明确了初中物理的的课程目标:“立足学生全面发展、培养学生科学思维和创新意识,落实核心素养”。初中物理重在概念的建构和规律的探究,这些都要依赖于实验教学。要培养学生的创新意识、落实核心素养必得从创新实验着手。

近年来科学实验探究的重视程度已经让学生的思维得到了有效的发展,但是实验中基于学生生成性问题没有得到很好解决,限制了学生创新思维的发展,研究生成创新性实验是课堂实验探究的必要补充,是发展学生创新思维的有效途径和必不可少的环节。

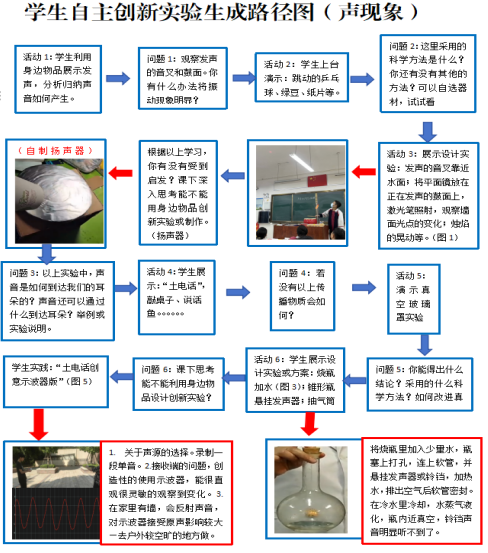

在学习中,教师通过课堂引导,师生互动、思维碰撞、有效筛选、捕捉到学生自主生成的创新实验,教师进行点评和鼓励,并在课下进行指导、操作,形成典型案例,以人教版八年级上册第二章《声音的产生与传播》创新实验为案例,分享一下生成过程(流程图详见文末)。(说明:图片均截自学生视频作品)

创新实验一:看得见的声音

学生自述创意来源:在活动3中利用转换法把声音产生时微小的变化放大,课堂很多同学想到了把粉笔头、碎纸屑、绿豆等放在鼓面上。还有同学选择用激光笔,观察反射的光斑的位置变化。我们思考:鼓面的振动是一下一下敲击的,不连续,如果把敲击换成连续振动的,比如人说话,将鼓面换成更常见好操作的“鼓面”就能把人说话时的振动转为为更有趣的现象。

制作方法:将纸杯底部掏空。准备碎镜片,剪成合适大小。将气球从二分之一处掉细口部分。检查气球弹性,将将它套在纸杯底部。将碎镜片粘贴在杯底气球上。激光笔对准小镜子,保持一定角度,反射到适合的墙面上(图1)。对着纸杯讲话,观察前面光斑的变化。(图2)

点评:学生能将课堂上所学方法灵活的迁移、创新应用。而且材料(纸杯、气球、小镜片)方便易得便于操作,实验现象非常明显,而且很有趣。这个方法一展示很受学生受欢迎。

创新实验二:探究声音的传播----以“土电话”为例。

学生自述创意来源:在活动4中探究声音的传播中有利用课桌探究的、有利用“土电话”探究的。“土电话”有些组探究时并不明显,而且周边的干扰比较大。老师提示在这个探究实验中怎么改进效果比较好?借助“土电话”你还想探究哪些?由此我们查阅了资料,发现示波器的效果很好,灵敏度高。在探究的过程中,为了控制变量,排出周围环境声音及反射的影响。我们做了很多调整和反复实验。(详情见报告单)

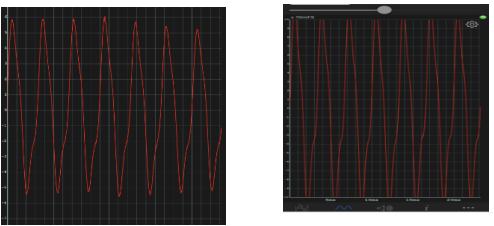

学生展示创新实验中,枝梅同学制作了一个《探究声音的传声效果与哪些因素有关》的微视频。为了控制变量,

用手机作录制单音循环播放作为声源,通过另一部手机下载示波器进行声音的收集和记录,根据示波器的振幅,频率、形状来判断声音的响度大小、音调、以及外在杂音的干扰与否(图3、4)。在实验中经过交流和多次实验,发现回声对实验的影响并及时进行改进(墙壁上粘贴吸音材料或在比较空旷安静的室外进行实验),从而探究声音的传声效果与哪些因素有关。课堂上再以枝梅同学的创新实验作为素材,教师设计一系列问题引发学生的思考,在得出实验结论的同时又引出新的问题,激发学生继续进行自主创新探究的欲望。

点评:本实验的创新一是示波器的引入,让实验结果量化,更明显和精准。另一个创新是探究过程,能够不断的发现新问题,质疑创新,并适时的进行调整和实验。

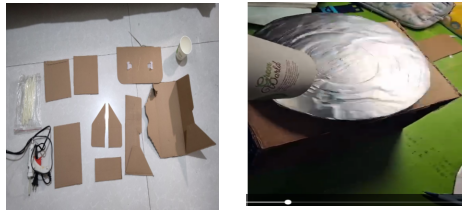

创新实验三:自制唱片

学生自述创意来源:该作品的制作初衷是关于声音产生的应用课堂上,老师提到了物理课本上早期的机械唱片关于声音如何保存的。我(李成旭)对此比较感兴趣,所以课下查阅资料后用达到饮料纸杯制作了个简易版的唱片机并录音(自己唱首歌)播放。效果还是不错的。由此,我对声音是由物体振动产生的有了深刻的理解,而且通过实践操作对马达的安装连接也有了初步了学习和实践。而且获得了极大的成就感,对物理学科、科学探索,实践操作更感兴趣。

实验器材(图5)和作品(图6)如下:

详细制作过程及效果展示详情视频见美篇链接:

https://www.meipian.cn/4g356ojj?first_share_uid=424065317&share_depth=1&first_share_to=qq

篇幅有限,学生还有很多创意的想法,比如:真空烧瓶探究声音的传播。。。。。

总结:学生自主生成性创新实验,不同于常规意义上的创新实验,它更聚焦于学生为主体,是学生在实验在课堂中自主生成的具有创新性质的实验想法,体现学生高阶思维中的迁移思维,是学生深度学习、深度思考的反映。教师通过创设一定的实验环境,启发学生进行有针对性的思考和具有方向性的迁移构建培养学生创新思维能力,捕捉到学生自主生成性的创新方案,引导学生深入思考和实验,在实践中提升物理学科素养。

参考文献:

[1]汤金波,黄网官。学生自主创新实验是物理教学的最优途径[J].实验教学与仪器,2018(6):3-6.

[2]李进,汤金波,肖永琴.再论学生自主创新实验是物理教学的最优途径[J].实验教学与仪器,2019(1):3-7.

[3]张廷志.实验操作“微”创新 合理推证物理规律[J].中学物理教学参考,2018(5):66-68.