一、问题的提出

我国法学界通常从综治、维稳、平安建设等领域关注城乡融合发展问题,部分学者也关注到城乡结合部所存在的社会治理问题。例如,“体制性矛盾、利益冲突、观念碰撞和扰乱经济秩序、群体性上访等影响社会稳定发展的问题集中,各种违法犯罪问题突出。[1]有学者认为,城乡二元结构是造成城乡结合部地区利益冲突的根本原因,城乡管理交叉错位是诱发利益冲突的主要原因,城乡结合部经济相对不发达是造成冲突的具体原因,并由此提出实现城乡职能一体化,破除城乡分割的二元结构;实现城乡空间规划一体化,促进城市经济发展;实现城乡公共服务供给一体化,提高政府能力;实现城乡文化教育的一体化,促进物质文明和精神文明的共同发展等建议。[2]虽然大部分学者注意到城乡结合部的特殊性和复合型,但是研究城乡结合部矛盾纠纷特别是人民调解的论著并不多。已有研究往往把城乡结合部稳定发展问题归咎于城乡二元的体制性矛盾,认为特殊体制导致城乡结合部的矛盾纠纷不同于传统乡村。如何化解城乡结合部的矛盾纠纷,很少有成果从司法所和人民调解的角度切入。

人民调解是透视城乡结合部矛盾纠纷的一个窗口,调解过程中乡村因素和城市因素均有体现、互相作用,对其窥斑见豹,有利于深入思考城乡融合发展过程中城乡结合部矛盾纠纷的新变化和产生矛盾的新因素,有利于观察和进一步完善基层党政机关、群众自治组织的应对策略。本文以西安市H区P镇为分析样本。P镇隶属于陕西省西安市H区,地处H区东南10千米处,交通极为便利,镇区形成“井”字型国道,其中余沣路、环山旅游路从镇内穿过。因为拆迁工作的推进,2017年P镇将15个自然村通过撤村合并成为7个行政村和两个社区(但目前P镇的村级人民调解委员会还是原来的15个自然村调委会架构),之所以选择P镇,是因为P镇目前正处于农村向城市的过渡阶段,越来越多的企业在P镇建立,外来流动人口不断增加,镇拆迁工作面临较大压力,社会矛盾纠纷的类型相较于过去而言更加多样化。笔者在2021年1月走访该镇司法所的领导和调解员,调阅了P镇2017年至2020年的全部人民调解档案。下文拟通过实证考察P镇人民调解工作所面临的困境,分析各种问题背后的原因,有针对性的对完善城乡结合部人民调解工作提出建议。

二、新阶段城乡结合部矛盾纠纷的发展趋势

P镇司法所2017—2020年四年共调解纠纷179起,调解成功率为97%。笔者通过向P镇司法所工作人员了解得知,很多案件系调解人员口头调解,没有记录到卷宗中。由于“以案定补”的管理要求,政府规定调解员补贴以制成的档案为依据发放,上级对档案制作的要求也越来越规范,所以2019年以后的调解案卷数量明显增多。

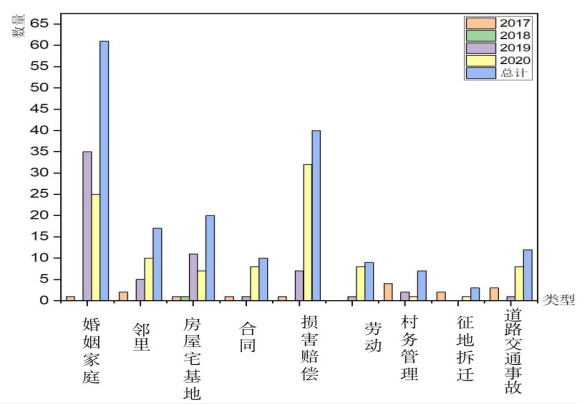

图1 2017—2020年P镇司法所人民调解案件类型

从图1可以看出,在P镇司法所的人民调解案件中婚姻家庭纠纷数量多征地拆迁纠纷数量少。经过笔者走访当事人和调解员,发现P镇的婚姻家庭纠纷大多是因征地拆迁而引发的。例如,儿女为了多获取拆迁补偿款而“争养”老人,在领取了拆迁补偿款后却拒绝赡养老人等情况屡见不鲜。实际上P镇的征地拆迁纠纷数量并不少,但这些纠纷大多数没有通过人民调解方式来化解。这是因为征地拆迁类纠纷多发生在村民和村委会之间或者村民和镇政府之间,大部分群众难以相信人民调解的公正性(基层人民调解员多为村干部兼任),调解人员也缺乏专业知识,很难从政策、法律角度提出合理合法的方案。调解协议履行难也是P镇虽然拆迁纠纷数量很多,但群众很少通过人民调解方式而大多选择向人民法院起诉来解决纠纷的原因。同农村和城市相比,城乡结合部的矛盾纠纷有以下两个新特点:

第一,矛盾纠纷的群体化趋势。群体性事件、越级上访经常出现。例如,在征地拆迁中,根据《陕西省人口与计划生育条例》的规定,农村集体经济组织在分配集体资产收益和财务时,独生子女户应增加一个人的份额,双女户应增加半个人的份额。但是,因为村集体和大多数村民反对,这项政策并没有很好落实。在笔者阅读的人民调解档案中,Y村28户村民因其独生子女在分配集体资产时并没有多加一人份额,与Y村村委产生纠纷,调解失败引发群体性纠纷。

第二,矛盾纠纷主体的多样化趋势。因为城乡结合部特殊的地理位置,吸引了大量的工厂以及外来务工人员长期在此居住。外来人口与原居民之间因为文化和生活习惯的差异产生一系列矛盾纠纷。矛盾纠纷的主体由传统农村村民之间向村民和外来人员,村民和工厂、企业之间转变。所以,P镇的调解并不能像传统农村社会一样,完全依靠传统的伦理道德、人情、面子和乡规民约进行调解,也不能完全和城市一样单独依靠法律法规和政策进行调解。

三、城乡结合部人民调解工作面临的问题

第一,人民调解队伍专业化程度偏低。人民调解相较于消极被动的司法而言,其是积极主动的参加到讨论中,这也就要求人民调解员具有相关的专业知识和一定的调解技巧。P镇的人民调解员大多为村干部或者德高望重的老人,通过运用乡规民约、人情、道德等传统的方式来解决。这种调解方式可以很好的解决熟人社会农村的矛盾纠纷,但是对于城乡结合部而言,结果却微乎其微。P镇目前的矛盾纠纷越来越集中在因土地征收和房屋拆迁安置而引发的征地拆迁纠纷、婚姻家庭纠纷、村务管理纠纷等。其的矛盾纠纷具有涉及金额较大、纠纷主体打破传统熟人社会的特点,这也就决定了,人们更希望用相关的法律规定来调解矛盾纠纷。由于P镇人民调解员学历不高、相关专业知识和法律缺乏,并且P镇司法所也并没能及时组织相关培训,故而P镇目前的人民调解现状很难应对城乡结合部

的新型矛盾纠纷。

第二,缺乏专业化调解组织。P镇目前调解组织单一,只有镇、村两级调委会和劳动人事争议调解委员会。相比较而言,佛山市南海区大沥镇人民调解工作以大沥镇人民调解委员会为核心阵地,辐射42个村(社区)基层调委会,拓展多个行业性专业性企事业调委会,涵盖婚姻家庭、物业管理、房屋管理等多个领域,形成“一体多翼”的人民调解组织网络,建立从南海区-大沥镇-社区-各部门及企业和个人调解的纵横调解支持网络,各司其职,分工协作,解决基层简易及行业性、专业性强的纠纷。目前大沥镇已经备案登记54个人民调解委员会,13个人民调解工作室,在册登记调解员475名。然而P镇的常住人口只有3万,建立门类齐全的专业调委会会因为案少人多而不能长期执行下去。P镇的人民调解员专业化水平不高,也没有解决物业类纠纷的相关经验,很难应对即将出现的物业类纠纷。成立征地拆迁专业化和物业纠纷专业化调解小组在一定程度上可以

减轻法院的压力,更为重要的是可以预防群体性事件的发生。

第三,人民调解的经费保障不足。通过走访调查得知,人民调解员在调解城乡结合部出现的新型矛盾纠纷时,很多时候领取的经费都不能满足因调解而支出的交通费和午餐费。经费补贴较低在很大程度上影响了人民调解员调解的积极性。最为重要的是,调解人员普遍年纪偏大,制作案卷有困难,而上级却要求补贴的发放以制作的调解案卷为准,这无疑也加大了调解人员的压力。

四、完善城乡结合部人民调解工作的建议

(一)加强人民调解队伍的建设

在当地财政支持的情况下,通过政府购买的方式,逐步加强专职人民调解员队伍的建设。根据陕西省司法厅《推进全省一村(社区)一专职人民调解员工作实施方案》、《陕西省专职人民调解员管理办法(试行)》的相关规定,可以将兼职人民调解员中的老党员、老干部、老教师、老知识分子、老政法干警“五老人员”通过人民调解委员会推荐,县(区)司法局考试合格,由所在人民调解委员会聘任的方式发展成为专职人民调解员。对于没有合适人员的调解委员会,可以通过省人民调解协会指导各市人民调解会进行公开招聘的方式选聘专职人民调解员。加强人民调解员的相关技能培训。要坚持分级负责、以县(市、区)为主,加大对人民调解员的培训力度。在参考四川、广东省等先进经验的基础上,结合P镇当地的实际情况可以采取以下方式:第一,采用一案通体验式培训法—即在征得当事人的同意下,邀请感兴趣的或者新调解员到现场参加调解,学习老牌调解员的调解经验。第二,与当地的法院、检察院和公安机关之间建立联系。法院应当加强指导当地的人民调解工作,定期对人民调解员进行培训,在征得当事人同意的情况下邀请人民调解员参与到法院调解之中。检察院和公安机关也应当积极组织相关培训,提高人民调解员的相关法律知识,加强在轻微刑事案件与人民调解的合作。

(二)建立专业化调解组织

建立婚姻家庭纠纷、损害赔偿纠纷、征地拆迁纠纷、物业纠纷专业调解组。吸纳多元化社会力量加入人民调解当中,建立以专职调解员为核心,包括公安机关、检察院、法院、司法所、律师、行政机关业务骨干、行业协会会长等专家组成的调解专家库,专门应对重大疑难以及专业性强的调解案件。在逐步发展扩大专职人员调解员的队伍的情况下,也注重发展兼职人民调解员队伍。对于经费不足的地区可以通过建立人民调解志愿者队伍,广泛动员社会力量参与到人民调解当中。在村、镇两级上可以建立由在职或者退休村干部、一村一法律顾问、老党员、德高望重的乡贤、退休老教师、老干部、村民代表、热爱调解的群众等组成的人民调解志愿者服务队。

(三)加大调解经费保障

针对人民调解员案件补贴较低的情况,在参照福建、浙江等地方先进经验的基础之上,结合当地的具体情况提出以下建议:第一采用三级同补的方式对人民调解员进行补贴—即人民调解员每成功调解一起纠纷,市、乡、村三级分别给予等额以奖代补。该方式不仅在一定程度上降低了各级政府的财政压力,更能激励人民调解员的调解积极性;第二,号召公民、企业对人民调解工作进行公益捐助,根据企业贡献程度的不同,由省、市、区、镇为企业颁发相关荣誉证书。

综上所述,本文通过调研,查阅西安市城乡结合部P镇的相关情况,发现作为城乡结合部人民调解工作目前面临一些困境,并提出了一些建议。当然,本文的研究只是抛砖引玉,期待越来越多的学者研究城乡结合部的人民调解,推动人民调解发挥重要作用。

参考文献:

[1]中共济南市委党校课题组:《“边缘社区”与城乡结合部社会稳定问题研究》,载《中共济南市委党校济南市行政学院济南市社会主义学院学报》2001年第4期。

[2]张劲松、张磊:《城乡结合部地区的利益冲突与和谐路径选择》,载《四川行政学院学报》2008年第1期。

作者简介:杨依璇(1997-),女,陕西西安人,西北政法大学行政法学院2020级研究生,枫桥经验与社会治理研究院研究助理。