一、引言

当前,正处于经济发展绿色转型的关键时期,为实现可持续经济发展、2030年碳达峰和2060年碳中和目标,我国主要的低碳绿色发展方式分为政府层面的绿色财政、企业层面的绿色金融和“绿色财政+绿色金融”三种,文书洋等(2021)为重视发展企业层面绿色金融提供了理论解释,并且目前我国对绿色金融的发展高度重视,从2012至2022年发布了多个绿色信贷、绿色债券、绿色产业等绿色金融方面的政策文件(陈国进等,2021),绿色金融政策体系在逐步完善(朱兰和郭熙保,2022),绿色金融已成为当前学术研究的重点方向。那么,不同国家及地区发展绿色经济的程度很可能会由于各种因素而存在差异,因此需要将这种差异通过数据化可视化形式体现,其中绿色金融指数是测度国家与地方绿色金融发展水平的专业性工具。通过研究绿色金融指数可以对不同国家与地区的绿色金融发展程度做出评价,并且基于绿色金融指数研究基础,为国家与地区政策赋能,持续优化国家与地方的绿色金融发展,推动可持续经济绿色健康发展。因此,对国家与地方绿色金融发展指数的研究是十分有必要的。

关于绿色金融发展指数的测算,可以主要分为变量筛选和因子加权两方面,本文主要基于当前研究国家与地方绿色金融发展指数的参考文献,从变量筛选方法、因子加权方法等视角梳理当前国家与地区绿色金融发展指数研究现状,并对当前研究现状进行简要总结评述。

二、绿色金融界定及指数因子研究

本章将对绿色金融进行界定,梳理当前绿色金融发展指数的研究方向,并根据文献中的变量筛选方法,总结选取不同变量作为绿色金融发展指数因子的逻辑思路,为绿色金融发展指数研究提供理论基础。

(一)绿色金融的界定

关于绿色金融的范畴界定,当前不同组织及相关文献研究中还没有形成统一说法,比如:中国人民银行等七部委联合印发的《关于构建绿色金融体系的指导意见》(银发〔2016〕228号,2016)指出绿色金融是指为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动,即对环保、节能、清洁能源、绿色交通和绿色建筑等领域的项目进行投融资、运营和风险管理等所提供的金融服务;联合国环境规划署(2016)也曾对绿色金融的定义做过解释,并对气候金融、绿色金融和可持续金融做了范畴界定,表1介绍了联合国环境规划署对三者的比较。另外,有部分研究认为绿色金融可以按广义和狭义划分为绿色金融产品和整个可持续发展的绿色金融系统(国务院发展研究中心"绿化中国金融体系"课题组,2016)。根据梳理,绿色金融的定义在本质上是一致的,本文认为绿色金融是基于资源和环境角度,通过产生节能和环境效益,支持绿色经济生产活动的金融活动。

表1 气候金融、绿色金融和可持续金融的对比

资料来源:联合国环境规划署(2016)。

资料来源:联合国环境规划署(2016)。

关于绿色金融发展指数研究,主要的研究方向可以分为:(1)探究绿色金融发展指数体系的规范性,分析不同国家和地区的绿色金融发展情况,并谋求进一步发展(国际金融论坛,2021;张莉莉等,2018;中国工商银行带路绿色指数课题组等,2020;中国人民银行南昌中心支行招标课题组和夏春雷;2018);(2)借助绿色金融发展指数体系,探究绿色金融发展与经济高质量发展之间的关系(史代敏和施晓燕,2022)、绿色金融发展与产业绿色发展耦合关系(王翌秋和郭冲,2022);(3)借助绿色金融发展指数体系,探究影响绿色金融发展的因素(中国人民银行贵阳中心支行青年课题组和任丹妮,2020)。

(二)绿色金融发展指数的因子确定

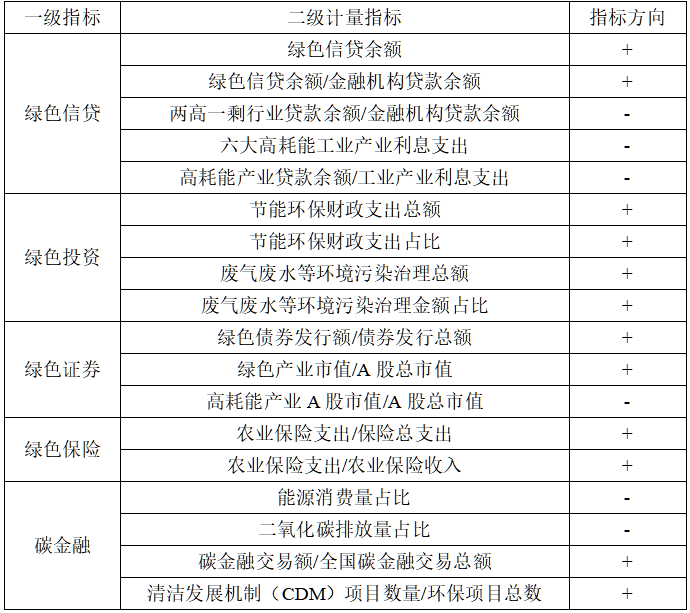

在当前文献研究中,绿色金融发展指数因子的筛选可以分为文本挖掘法、理论分析法、产品构成分析法等。关于文本挖掘法,中国人民银行贵阳中心支行青年课题组和任丹妮(2020)在研究中使用文本挖掘法借助中国知网、百度新闻等数据库,经过词频筛选、相关性筛选等选取出最终有效的关键词作为绿色金融发展指数的因子;关于理论分析法,中国人民银行南昌中心支行招标课题组和夏春雷(2018)将影响绿色金融发展指数的因素划分为资金支持、资本配置、企业监督和金融责任四个模块,最终得到19个可量化明细指标作为绿色金融发展指数因子;中国工商银行带路绿色指数课题组等(2020)将绿色金融发展指数划分为绿色经济表现、绿色发展能力和环境与资源压力三方面,基于这三个方面细化分类,最终得到19个可量化明细指标作为绿色金融发展指数因子;国际金融论坛(2021)在与中央财经大学绿色金融国际研究院(IIGF)合作的基础上,利用政策与策略、产品与市场和国际合作三个一级指标及深层衍生出多个定性与定量相结合的四级指标,共同编制的全球绿色金融发展指数(GGFDI),构建了能衡量国家层面绿色金融发展和表现的量化指标;王瑶等(2021)也从绿色金融政策体系构建、产品和服务创新、区域交流合作这三个方面对我国地方绿色金融发展做了深入分析;关于产品构成分析法,部分学者基于中国人民银行等七部委发布的《关于构建绿色金融体系的指导意见》从绿色金融的产品构成角度,选取绿色信贷、绿色投资、绿色证券、绿色保险和碳金融等作为绿色金融发展指数因子的一级指标,并在一级指标基础上提出相应的二级计量指标(见表2)。

表2 绿色金融发展指数的相关指标

资料来源:傅亚平和彭政钦(2020);王翌秋和郭冲(2022);郭希宇(2022);史代敏和施晓燕(2022)。

资料来源:傅亚平和彭政钦(2020);王翌秋和郭冲(2022);郭希宇(2022);史代敏和施晓燕(2022)。

另外,还有部分研究基于微观视角,主要从被投资主体角度获得绿色金融发展指数因子,考虑到地区范围内涉及绿色金融发展的部分宏观数据不可得,张莉莉等(2018)将获得绿色金融资源的被投资企业分为绿色环保企业和传统企业两部分,以绿色环保企业的各项投入产出指标和传统企业涉足绿色环保业务的投入产出指标作为绿色金融的投入产出指标,并作为绿色金融发展指数因子,将微观企业的绿色金融发展视为该地区的绿色金融发展。

三、绿色金融发展指数因子加权方法梳理

本章主要梳理了绿色金融指数因子加权的方法,认为当前的加权方法主要包括客观赋权、主观赋权和两者结合三种,其中,客观加权法包括频次加权法、熵值法和全局主成分分析法(GPCA);主观加权法主要是层次分析法。

针对绿色金融发展指数的指标因子加权,在因子加权前需要对各个指标进行标准化处理,以消除变量之间量纲上的差异,并且对于正向指标和负向指标的标准化见公式①和公式②。

第一,在客观加权法中,频次加权法主要是针对于文本挖掘法确定的指标变量,通过筛选确定后的因子出现频次作为权重,最终算出绿色金融发展指数(中国人民银行贵阳中心支行青年课题组和任丹妮,2020);关于客观加权法中的熵值法,由于指标的离散程度越高说明其对指数的影响程度越大,因此可以根据各个指标的观测值判定该指标的离散程度,从而确定该指标的权重(张莉莉等,2018;傅亚平和彭政钦,2020;王翌秋和郭冲,2022;郭希宇,2022),公式③④⑤体现了熵值法确定指标权重的思路。另外,全局主成分分析法(GPCA)是在主成分分析法(PCA)使用降维方法的基础上,根据面板数据反映研究对象的动态变化,结合指标之间的相关性实现综合得分,更适用于强相关性指标的综合评价(史代敏和施晓燕,2022)。

第二,主观加权法中层次分析法大多是以打分卡形式将各个指标进行加权汇总(中国工商银行带路绿色指数课题组等,2020),结合指标重要性程度和知名金融机构、专家等的评级经验,确定指标权重,对各个指标加权汇总。还有在国际金融论坛(2021)中直接将最末级的四级指标设置为相同权重。

第三,客观加权与主观加权两者结合的权重确认方法主要借助熵值法确认客观权重和层次分析法确定主观权重得出最终权重(见公式⑥)。并且,通过对加权方法的梳理,本文认为第三种客观加权与主观加权两者结合的权重确认方法更全面,这样既能保证赋权的客观性,又能体现专家对指标权重的认同(中国人民银行南昌中心支行招标课题组和夏春雷,2018)。

四、总结与评述

本文主要围绕国家与地方绿色金融发展指数的研究方向、变量筛选和加权方法这三个角度对当前重点绿色金融发展指数的相关文献进行梳理。通过对相关研究的梳理可以发现,得出以下结论:(1)目前关于国家与地方绿色金融发展指数的研究方向较为局限,主要集中于指标体系的确定和与经济发展之间的相关关系分析;(2)当前国家层面的绿色金融发展指数的指标因子包括政策与策略、产品与市场和国际合作等;地方层面的绿色金融发展指数受数据可获得性影响,大多局限于绿色金融产品与市场;(3)根据不同指标体系和不同方法测度的区域绿色金融发展指数排名存在差异,并未形成统一结论。(4)当前研究在指数的因子加权方法上争议较小,研究争议主要集中在指数的指标体系构建上。

当前,关于国家与地方绿色金融发展指数的研究难点在于如何构建准确反映不同国家及地方的绿色金融发展程度的指标体系,另外,除了关于绿色金融发展指数指标体系的构建存在难点外,当前关于绿色金融发展指数的相关性和影响因素等方面的研究较少,本文认为出现这种情况的原因可能也是由于当前绿色金融发展指数的指标体系不完善,只有正确反映不同国家和地区的绿色发展程度,才能在后续相关性及影响因素研究中得出较为正确的结论。本文认为要想解决这个问题可以从以下几个方向入手:

第一,明确绿色金融的范畴。要想准确测度某国家或地方的绿色金融发展程度,应对其绿色金融范畴具有清晰认识。本文认为绿色金融应是基于资源和环境角度,能产生节能和环境效益,并支持绿色经济生产活动的金融活动,其中包括:绿色金融政策文件、产品投入、效率产出及市场活跃程度等。

第二,完善绿色金融指标全链条数据化和可视化。随着金融科技不断发展,各国各地区经济活动数据化程度不断提高,关于绿色金融指标体系的数据完整度也在增强。本文认为加强金融科技的发展,提高指标数据化程度,构建统一的绿色金融信息网络,借助金融科技实现绿色金融指标全链条数据化和可视化,尤其是针对区域、省域及县域地区,这将为未来绿色金融发展指数的测度提供强大支持。

第三,构建较为统一的绿色金融发展指数指标体系。根据当前研究现状,本文认为在国家层面上,政策与策略、产品与市场和国际合作这三个一级指标能较为全面地衡量不同国家的绿色金融发展水平;另外,在地方层面上,政策体系构建、产品和服务创新、区域交流合作这三个一级指标能较为全面地衡量不同地区绿色金融发展水平。因此,本文认为可以将绿色金融发展指数指标体系划分为政策、产品与市场和交流合作三个一级指标,根据国家层面或地区层面调整指标层级。

第四,加强国际沟通,努力实现绿色金融发展指数国际化。我国绿色金融标准随着多年的发展正在逐步完善并与国际标准之间不断趋同,通过与国际组织的会议沟通和国家间的学术交流,吸取发达国家和绿色金融发展程度较高国家的发展经验,结合我国绿色金融发展特点,形成便于国际间对照沟通的绿色金融发展指数的指标体系,尽快改变当前认定标准不统一的业态环境。

参考文献

[1]文书洋,张琳,刘锡良. 我们为什么需要绿色金融?——从全球经验事实到基于经济增长框架的理论解释[J]. 金融研究,2021(12):20-37.

[2]陈国进,丁赛杰,赵向琴,蒋晓宇. 中国绿色金融政策、融资成本与企业绿色转型——基于央行担保品政策视角[J]. 金融研究,2021(12):75-95.

[3]朱兰,郭熙保. 党的十八大以来中国绿色金融体系的构建[J]. 改革,2022(06):106-115.

[4]中国人民银行等七部委. 关于构建绿色金融体系的指导意见(银发〔2016〕228号)[Z]. 2016.08.

[5]国务院发展研究中心"绿化中国金融体系"课题组,张承惠,谢孟哲,田辉,王刚. 发展中国绿色金融的逻辑与框架[J]. 金融论坛,2016,21(02):17-28.

[6]中国人民银行贵阳中心支行青年课题组,任丹妮. 政策推动还是市场驱动?——基于文本挖掘技术的绿色金融发展指数计算及影响因素分析[J]. 西南金融,2020(04):78-89.

[7]国际金融论坛. 2021年全球金融与发展报告[R]. 2021.12.

中国工商银行带路绿色指数课题组,周月秋,殷红,严瑾,邱牧远. “一带一路”绿色金融(投资)指数研究[J]. 金融论坛,2020,25(06):3-10.

作者简介:魏继媛(1998-),女,汉族,河北邢台人,硕士研究生在读,研究方向:资本市场,绿色金融。