“课程思政”概念的提出,旨在提升德育教育的实效性,将社会主义核心价值观作为核心内容与专业课教学进行融合。教育部在2022年七月发布《全面推进“大思政课”建设的工作方案》,高校应结合自身专业课程特点,把专业知识与课程思政有机结合,构建课程思政教育与专业课教育协同一致、合力育人的工作格局。[1]课程思政的目的是“立德树人”,要求“育人”和“育才”两个方面统一发展,对学生的培养既要注重知识的传递和能力的提高,也要关注思想品德的建设和精神的塑造。[2]长期以来,高校中理工科课程的思政教育与专业教育相互分离,这必将会严重制约着新时代高校为党和国家培养德才兼备的高素质人才。因此,探索高校工科专业课教育如何实施课程思政,如何提升教师、学生的思政意识、如何实现思政教育与专业课教育高效融合是一项值得研究和探索的时代课题。

一、机械原理课程思政建设面临的问题

机械原理课程是高校机械类专业必修的专业基础课,旨在系统性的培养学生的机械基本理论理解与实际应用、工程应用意识、实践创新能力和创新思维。[3]作为工科类专业其与人文社科类专业课程不同,机械类专业课程的专业课教学过程中很少有教师可以拿出很大的篇幅进行课程思政教育。其原因主要在于机械专业课程特点以及本专业课教师自身德育意识和育德能力的不足。机械原理课程所面向的是整个机械系大二年级学生,涉及专业有机械制造、机械设计、机器人、智能制造等专业,专业覆盖面广、涉及学生人数多。若教师在专业课教学时忽略了学生人生观、价值观的培养,只注重专业知识和职业技能的传授,这样所培养出来的学生可能技术上是过硬的但是却没有健康、健全的人格、积极向上的人生观,这种学生走向社会时可能会给他人和社会造成不良的危害,那么这种大学教育就是失败的,如何在“育才”的同时“育德”值得每位专业课教师深思。

(一) 机械原理课程的特点

机械原理课程研究的是机械的组成及运动原理、机构运动性能和机构设计方法,它是研究机械共性问题的一门机械类专业技术基础课程。在培养机械类高等技术专业人才中,机械原理课程既能形成对机械科学技术的认识和适应能力,又能形成对机械科学技术的开发和创新能力,还能为学习后续课程及新科学技术打下基础,其课程的重要地位是不言而喻的。同时该课程有八学时的实验,充分的保证了学生将所学理论与实践相结合。机械原理课程的主讲教师大部分是机械专业的博士或者硕士以及一些具有企业高级职称的技术人员,这些教师在教学中大多更注重传授专业知识、专业技能,但是却不注重思政教育及人生观、价值观培养,因此该课程本身性质特点和教师背景决定了思政性教育在课程中的讲授是很少进行的甚至是缺失的。

(二)机械专业教师德育意识和育德能力的不足

在当前“大思政”背景下,要求专业课教师不仅要承担传授专业知识的任务,还承担着开展思想政治教育、开展德育和人生观引领的任务。课程思政的效果取决于教师的德育意识是否强烈和育德能力是否过硬,以及教师是否有能力在课堂教学中实现专业知识讲授的同时培养学生正确的人生观、价值观。机械专业的教师通常为机械专业的硕士或博士,熟悉自己的专业领域和研究方向,具有较强的专业能力和业务能力 ,在授课中更擅长基于自己的专业背景展开教学活动,对于教学中学生人生观、价值观的塑造,通常是机械专业的教师在授课时容易忘记融入课程中的。

有许多本专业的教师潜意识里认为对学生的意识形态和价值观塑造应该全部在思政课程教学中由思政教师完成,而专业课程教学主要在于传授学生专业理论知识和实际应用能力。[3]不仅在应用型本科院校,目前国内大部分院校的教学过程组织时更倾向于面向就业,在讲授理论的同时兼顾学生就业方向专业问题进行技术传授和指导,这样的氛围进一步使得教师和学生更加重视技术能力的讲解和学习,不注重人格和人生观方面的培养。随着大思政课概念的不断深入和普及,高校作为立德树人的第一现场,要求全校上下都加入到立德树人的建设中来,无论专业教师还是思政课教师都要在授课中注重融入思政教育元素,把社会主义核心价值观、工匠精神、人文情怀、爱国精神、科技兴国战略等思想政治教育充分融入专业课教学过程中,如何在专业课教学中融入思政元素对于大部分专业课教师来说还处于摸索阶段,因此提高专业教师的育德能力和育德意识迫在眉睫。

二、机械原理课程思政实施策略与路径探索

(一)制定机械原理课程的思政育人目标

机械原理课程的思政育人目标以“立德树人”为中心,基于机械原理课程的特点和课程目标,制定与该课程教学内容相融合的课程思政目标。机械课程内容主要包括四杆机构、凸轮机构、齿轮机构等机构的结构分析、运动分析和动力学分析。通过设置机构认识、机构运动简图绘制、范成法齿轮加工模拟、齿轮参数测定四个实验,学生可以理论联系实际掌握好该课程知识点,打造理论教学与实践教学结合的平台,将实验教学打造成为锻炼实际动手能力、实践能力的阵地。

该课程的学习目标是通过课程的学习,能够具备解决复杂机械装置运动和装配原理及其设计应用能力,能够从机械构造和工作原理上分析复杂机械装置内部运行原理,在毕业后可以承担初级机械工程师相应的设计职责和设计简单机械的能力。教学过程中除了完成上述专业目标外,还要注意培养学生的家国情怀,培养学生爱岗敬业、精益求精、合作共赢及追求卓越的创新精神。比如,通过介绍老一辈两弹一星科学家放弃国外高薪毅然回国效力,从而使中国导弹制造进入世界强国行列的事迹,让学生意识到科学技术有国界,同时科学家也有自己的祖国,激发学生科技报国的家国情怀以及勇于创新、打破封锁的责任感和创新意识。

(二)提升机械原理课程教师的德育意识和育德能力

教师要理解“教书育人”中育人的内涵,勇于走出专业课教学中只传授专业知识的误区,深刻地认识到专业课蕴含有丰富的思政元素。主动学习先进的思想政治理论知识,包括习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平重要讲话精神、党的十九大精神等。教师要增强德育意识,认识到在全员育人和“大思政”的背景下,思想政治教育是所有教师的职责,要集学校资源、教育资源、课程资源于一身,建立思政教育、专业课教育一体化的教育新体系。作为机械原理专业课程教师,不光要“传道授业”,还要承担学生人生观、价值观的培养,为社会培育出既具有良好专业技能又具备优良思想品质、德才兼备的技术人才,这是高校专业课教师义不容辞的责任和任务。

学校可以通过提供平台来培养和提升专业课专业教师的思政育人能力,包括组织开展各类优秀的课程思政模范讲座、思政课程教师专向报告、思政教育模范分享会等形式,用来提高机械专业教师将思政元素有效地融入专业课教学中的能力;将职称评审中增加思政教育专项加分,使教师在自身职业发展层面认识到思政教育的重要性,将职业发展和思政教育联系在一起,切实的在教育生涯中贯彻思政育人的工作方式和教学过程,使自身的思政育人能力稳步提升。

(三)挖掘并融合机械原理课程中的思政元素

1. 结合普通高校机械专业本科大学生特点挖掘思政元素

普通机械专业本科大学生的特点是具有较好的数学、物理基础,抽象思维较强。他们的思想比较活跃且具有一定的理性思维。但是,他们一直在学校的象牙塔中生活,只有很少的社会经验。面对人生观和世界观的选择问题时,缺少主动思考意识。同时他们中只有一少部分人可以安静的读书,大部分课余实间被各种APP软件所占据。因此,普通本科高校“课程思政”的实施不能生硬地说教,应有针对性的根据学生思维特征设计“课程思政”的教学内容。可以适当的以游戏的形式、课程分享的形式以及师生探讨的形式,以润物细无声的方式进行思政教育,使学生主动的接受思想性、政治性的教育活动。

2. 结合机械工程专业特点挖掘思政元素

机械专业所设置的课程多面向大学生毕业后所从事的职业、岗位,因此思政元素应结合学生就业和毕业后工作情况进行挖掘。[4]比如,在齿轮范成法加工的教学过程中,从车工、钳工等岗位的职业素养角度出发,培养学生认真负责的工作态度和精益求精的工匠精神。在机械原理课程讲授过程中,结合专业特点可以多给学生介绍中国制造行业的模范人物和事迹,如在讲授绪论部分时,可推荐学生观看《大国工匠》、《大国重器》等内容。通过交流学习感悟,激发学生民族自豪感和爱国情怀。

3. 结合机械原理课程特点挖掘思政元素

机械课程的内容涵盖机械行业中常见的齿轮机构、凸轮机构、四杆机构、齿轮系、棘轮机构等机构的运动分析、动力分析与设计等内容,结合课程内容特点融入思政元素。比如,在讲授四杆机构的急回特性时,可以牛头刨床作为案例,该机构的回程平均速度大于工作行程的平均速度,这样可以提高生产率。在讲授四杆机构的死点概念时,通过介绍死点位置的危害和优势,引导学生辩证地看待世界,事物没有绝对的好与坏,做事不要走极端。教师可以引导学生独立思考的能力,让学生自己去挖掘身边的机械原理中所蕴含的哲学思想,通过课上分享的形式锻炼学生的表达能力,变教师讲解为学生分享的教学形式,培养一批具有高超专业技能、吃苦耐劳、乐于分享、乐观开朗的机械专业应用型技术人才,使学生思想和技术同步提高。

4. 结合学校属地沈阳市地方特点挖掘思政元素

新中国成立后,沈阳成为中国重要的以装备制造业为主的重工业基地,被誉为“共和国装备部”,有“共和国长子”的美誉。[5-7]以沈阳“共和国长子”的荣誉感,培养学生关心祖国历史、前途和未来命运的民族意识。利用沈阳市当地的机械行业企业,如沈阳机床、沈鼓集团、沈飞集团、沈重集团、三一重工等企业为例,分析各个企业所代表的产品和所涉及的业务范围,引导学生的民族自尊心和自豪感,可以说机械行业涵盖了民生、航天、重工、机床等行业,是国民生产、生活之基。

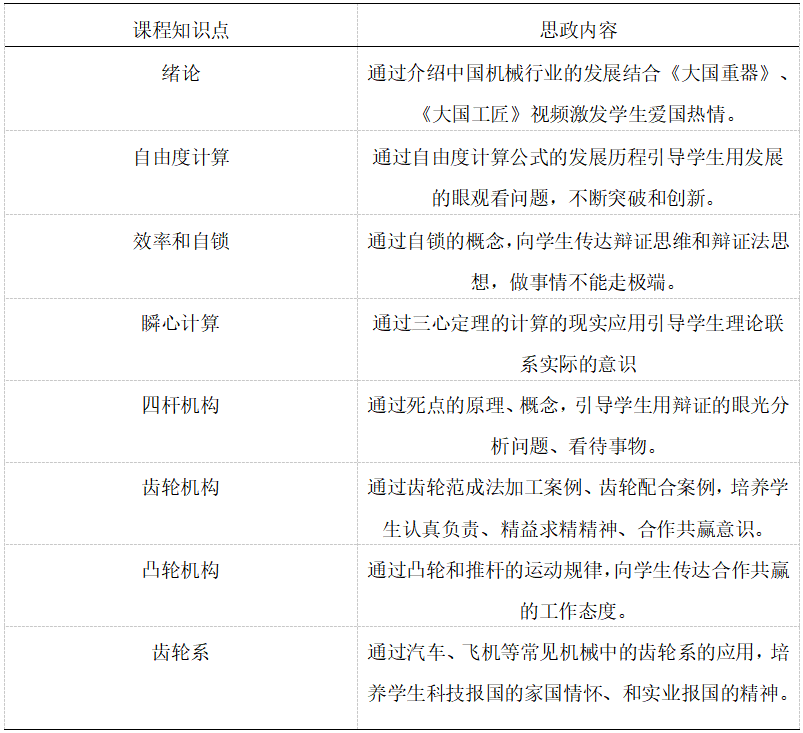

通过以上分析,机械原理教师团队在对机械原理课程从教学内容和教学设计上进行了重构,教师在专业课教学时,注重专业知识点的讲授,同时注重思政元素的融入,也就是达到在“育才”的同时将“育德”的目的。课程部分知识点和思政元素融合情况如下表1所示。

表1 课程知识和思政元素融合点挖掘(部分)

三、结束语

机械原理课程思政是“大思政”背景下实现机械专业学生素质教育、培养德才兼备的机械专业人才的重要途径。以机械原理课程思政实现策略及路径为研究对象,分析了该课程在思政建设过程中所存在的痛点和难点,综合分析机械原理课程思政建设过程中存在的阻碍和问题,分析课程特点和专业特点,从制定机械原理课程教学的思政育人目标、提升机械原理课程教师的德育意识和育德能力、挖掘并融合机械原理课程中所蕴含的思政元素等方面出发 ,对机械原理课程思政的实践路径进行了较为深入的探索。通过该课程的“课程思政”教学实践,在培养学生专业素养的同时塑造了学生健康的世界观、价值观,探索了机械原理课程思政的实践策略与路径,为高校机械类专业课程思政的改革和建设提供借鉴经验,对培养德才兼备的高素质应用型人才具有十分重要的意义。

参考文献

[1] 张 峰,廖高良,鄂加强,陈敬炜. 工科专业课课程思政实践探索—以能源动力装置课程为例,[J],高教学刊,2022,(4):169-174.

[2] 申秘蔓. 工科类应用型本科专业课程思政建设实践探究—以发电厂变电站电气部分课程为例,[J],《知识窗(教师版)》,2022,(2):68-73.

[3] 章剑青. 机械原理课程改革探讨,[J],《继续教育研究》,2002(20):22-26.

[4] 肖露萍,罗健. 沈阳市工业景观旅游开发研究,[J],《现代园艺》,2020(2)188-192.

[5] 邱爱珠,徐晔青,欧阳翌国. 三全育人”视域下“123”课程思政模式构建—以“生理学”课程思政改革为例,[J],《教育教学论坛》,2022(1):110-114.

[6] 高燕. 课程思政建设的关键问题与解决路径,[J],中国高等教育,2017

(Z3):11-14.

[7] 吴星,陈俊如,陈甜. “课程思政”视阈下工匠精神融入高职院校工科专业课程的途径 [J],《广西教育》,2020(4):27-28.