1 引言

据统计,电缆本体及附件安装质量缺陷是导致高压电缆故障的主要原因,而搪铅作为高压电缆附件现场安装的关键工艺之一,其安装工艺是否到位直接影响高压电缆的安全稳定运行。一旦因安装质量不合格或运行中受力、振动等因素引起铅封出现开裂、孔洞等缺陷,易导致附件进水受潮或电气连接不良,从而引发高压电缆线路故障跳闸。

确保高压电缆安全稳定运行并提升服役寿命的关键是线路发生故障之前,实时掌握电缆本体以及附件的运行状态,发现并确定内部缺陷的劣化程度。带电检测技术和在线监测技术无需停运电缆线路,其诊断结果能真实反映运行电压下的绝缘性能和设备工况,已成为近年国内外学者的重点研究方向。局部放电检测、光纤测温、金属护层接地电流监测等多种状态检测技术已经广泛应用于电缆的缺陷诊断。目前,对于高压电缆铅封状态检测技术的研究甚少,附件制作完成后无法直接检测铅封施工质量,运行过程中也无法检测铅封的状态,铅封缺陷检测成为困扰高压电缆安全运行的一大难题。因此,有必要寻找一种有效的检测手段对电缆铅封状态开展检测评估,从而避免电缆铅封缺陷引发的 击穿事故。

2 电磁式铅封检测技术原理

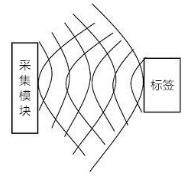

采用电磁穿透效应技术监测电缆接头两端铅封状态,将铅封监测传感器包裹在电缆附件铅封外表,当铅封位置出现开裂、破损等缺陷,基于电磁反向散射耦合,即雷达原理模型,发射出去的电磁波碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律,通过传感器实时监测电缆铅封状态,实现对电缆铅封运行状态缺陷评估、预警。 图1电磁式原理示意图

图1电磁式原理示意图

用于电磁感应式铅封检测装置主要包括:

(1)接收线圈,用于接收由反射线圈发射出的信号;

(2)反射线圈,用于接收发射线圈的激励磁场;

(3)发射线圈,用于给反射线圈激励信号。

接收线圈和发射线圈相互连接,且固定在铅封外部,反射线圈位于铅封内部,三个线圈之间共轴且平行固定放置,所述的反射线圈包括环形线圈部分和铜片部分,环形线圈部分和铜片部分呈扇形。

接收线圈包括接收粗调线圈和接收细调线圈,接收粗调线圈的位置正对反射线圈中环形线圈部分,接收细调线圈的位置正对反射线圈中的铜片部分。

接收粗调线圈由两股线圈以半圆盘的形状反向绕制而成,所述的接收粗调线圈包括sin接收粗调线圈和cos接收粗调线圈。

3 电磁式铅封检测技术检测方法

电磁感应式铅封检测装置测量的方法包括如下步骤:

电源模块对发射线圈进行交流激励,在发射线圈轴向产生磁场;接收线圈中的sin接收粗调线圈、cos接收粗调线圈、sin接收细调线圈和cos接收细调线圈相对于发射线圈的有效磁通面积为0,即发射线圈与接收线圈之间的电感是互相不耦合的,接收线圈中总激励电流为0;对于反射线圈,在扇形的环形线圈部分产生相应的感应信号。

反射线圈产生的交变磁场激励接收线圈,并且在接收线圈中产生相应的激励信号 ,接收线圈中产生的感应电场与接收线圈和转子反射线圈的角度θ有关;

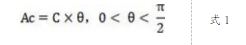

当反射线圈产生的激励信号接收线圈的sin接收粗调线圈上时,sin接收粗调线圈中会产生感应电场,感应电场与接收线圈和转子反射线圈的角度θ的关系如下:

![]()

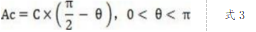

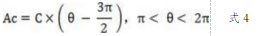

其中C为一个常数,Ac为接收粗调线圈中产生感应电场峰值; 当反射线圈产生的磁场激励接收线圈的cos接收粗调线圈上时,cos接收粗调线圈中会产生感应电场,感应电场与接收线圈和转子反射线圈的角度θ的关系如下:

4 铅封典型缺陷样品模拟试验

为探究铅封正常状态和不同开裂程度缺陷状态下检测差异性,进行1号缺陷样品和2号缺陷样品的对比试验。采用电磁式铅封检测技术,检测时,接触铅封表面,分别选取有、无缺陷铅封边缘处一点。

表1模拟缺陷试验结果表

5 运行状态模拟下电磁干扰试验

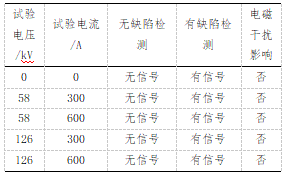

为验证运行环境下电磁干扰对电磁检测的影响,在高压电缆状态仿真试验平台 110 kV 中间接头上设置铅封缺陷,分别模拟了 110 kV 和 220 kV电缆运行电压下不同负荷电流(110 kV 电缆可短时按耐压试验升至 2U0/128 kV,U0为额定电压,达到220 kV 电缆运行电压),分析电磁干扰的差异性,检测结果见表 2。

表2模拟电磁干扰试验结果表 6 结论

6 结论

(1)电磁式铅封检测技术可有效检测高压电缆铅封开裂缺陷,有无缺陷状态下,信号差异明显,易于识别。

(2)建议对新建高压电缆线路的铅封施工质量和运行状态开展电磁式强监测评估,为有效开展高压电缆的故障诊断提供重要参考。

参考文献

[1].王少华,叶自强,梅冰笑,等. 电力电缆故障原因及检测方法研究[J]. 电工电气,2011,58(5):48-51。

[2].周 乐,张志文.无损检测及其新技术[J].重庆工学院学报,2006, 20(8):46-48。

[3].刘 辉.电缆故障诊断理论与关键技术研究[D]. 武汉:华中科技大学,2012。

[4].吴安均.电缆附件金属套铅封过程中温度对绝缘影响的研究[J].湖北电力,2011,35(5):33-34。

[5].汪 梅. 基于小波和神经网络的电缆故障诊断方法研究[D]. 西安:西安科技大学,2006.