1 引言

近代以来重金属的富集与迁移严重改变了土壤的理化性质造成了土壤圈生物圈的有毒金属的高污染率,由于各种HM 之间的共生关系以及多种多样的污染源的存在导致HM在农田中通常不是单一存在而形成了至少两种HM的复合污染。因此对农田土壤进行多方面多环节的治理是非常棘手的过程,首先从污染源头入手,我们需要明确农田土壤中的每一种金属元素的源头来自于何处,以便于从源头直接斩断重金属的传播途径为相关管理政策的制定提供合理的依据。对于已经受HM污染的土壤,只能采取强有力的修复技术改良土壤,因此寻求成本低廉、修复周期短、不产生二次污染的最佳修复技术正处于不断探索不断创新的阶段,因此本文基于原位修复土壤修复技术分析比较了植物修复技术、生物修复技术、化学修复技术各自的特点以及三者间的联系与组合使用的效果。

2.农田土壤重金属的污染来源

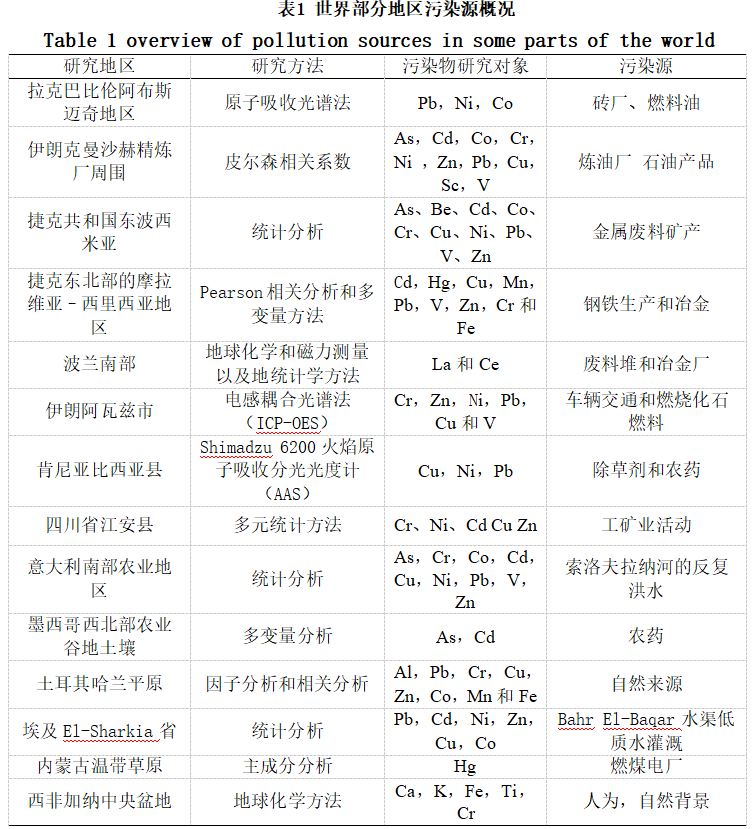

我国是农业大国,日益增长的人口和人类活动范围的扩大都加剧了对土壤成分、质地、蒸发特性和渗透能力等性质的改变。农药的施用、工厂污染、污水灌溉和污泥施肥类活动都构成了农田土壤重金属复合污染的主要人为污染源。章明奎采集了浙东滨海平原农田耕作层和心土层土壤样品利用主成分分析法研究得出化肥施用和重金属悬浮颗粒物的大气沉降导致了土壤耕作层中的Cd、Cu、Zn和Pb的积累,Hg的污染源与工厂污染、农药施用[1]和燃煤电厂的汞排放(2019,正林诚)有关。还有中国学者以长江三角洲为例对采集到的土样数据建模分析发现了Cd污染主要来源于过度施肥和采煤,金属加工行业带来的影响是最严重的,Hg元素的富集主要来自企业工厂,尤其是化工行业(2019,贾小林)。这两种元素在我国江安县硫铁矿区周边的农田土壤复合污染评价中都被定量确立为了主要生态危害因(2019 ,李志涛 2019,贾鑫)。Elmira Saljnikov发现了塞尔维亚科斯托拉茨火电站排放的潜在有毒污染物导致周边农田土壤中的Cu和Pb含量较高,洪涝灾害的影响下,火电厂排出的富砷水也成为了农田土壤的污染源(2019,Elmira Saljnikov)。Cr,Zn,Ni,Pb,Cu和V是土壤中常见的复合污染物可来源于化石燃料和车辆交通,其中石油产品就是化石燃料中的污染源头之一,通常可以以V的浓度定量出石油污染指数(2019 ,Artimes Ghassemi Dehnavi)陶瓷污泥等工业废物可引起土壤Pb污染 (2019, Rocco Pace)。在种植业领域,杀菌剂、杀虫剂、消毒剂也构成了土壤污染源。有国外学者发现了百年葡萄园中长期使用杀菌剂导致Cu和Zn已经在土壤-植物生态系统发生转移和富集(2019,安娜·保拉·休姆斯 )。Cd污染最早发现于日本,相关部门通过对日本神通川河流的长期调查研究发现,在河流上游的矿山废水中富集了大量元素,镉是地壳中的含量占比相对低的金属元素,通常与锌共生,因此土壤中的Cd污染来源可能来源于镀锌厂以及其他工厂排出的废水废气[2]。此外过度采煤和施用镉磷肥也是主要污染源[3-4]相对于镉污染问题,国际上过量氟化物对土壤的污染问题没有引起太多的关注,但同样对世界范围大部分国家造成了严重污染,印度是氟化物污染非常严重的国家,含氟化物的岩石,磷肥的使用以及冶炼厂的排放对农田土壤和地下水都造成了严重的污染。当然也有不少研究发现Ca,K,Fe,Ti,Cu,V,Ni,As,Co,Cr,Zn和Mn等元素的来源主要与区域成土母质的岩性有关[5-17]。

3农田土壤重金属污染物的修复手段

3.1生物修复与化学修复结合的研究

目前国内外采用的原位改变农田土壤中重金属存在状态与性质的修复技术主要以生物修复和化学修复技术为主。生物修复手段中的植物修复技术是一种由太阳能驱动[18]成本较低的原位土壤修复技术,由上个世纪50年代创造性地将植物应用于核污染土壤的原位修复应用发展而来,根据植物生长速度、生物量大小、吸取重金属的自然能力、重金属在根茎间的传播效率和植物对金属耐受能力等要素的不同可分为化学辅助提取方式和天然植物提取方式[19],根据不同的作用机制和污染物的传播介质分为根茎降解、植物转化、植物提取、植物挥发、植物辅助生物修复和植物清除空中污染物等方式[20]植物修复方式的优点显而易见:太阳能驱动低成本、原位修复可持续生产利用、废气废水低排放率、减少二次污染等。然而早期植物修复技术的局限性也客观存在:(1)由于植物根系只能伸张至浅层土壤深度修复能力有限;(2)土壤中富集的过量金属物可能会毒害植物;(3)修复周期较机械改良方式更长,田间试验用中国蕨修复砷污染土壤需8年才能达到安全水平[21];(4)只适用于中低度污染土壤的修复;(4)污染物通过植物被次级消费者吸收进入食物链对生物圈有潜在危害[22]。植物修复过程中,对植物品种的选择至关重要,通常选择生长速度快、生物量大、吸取重金属能力强、对金属耐受力强以及重金属在根茎间的传播效率高的植物作为修复品种。在谷歌学术搜索引擎中输入检索词“Soil phytoremediation”搜索出的2000年至2020年期间的1000篇文献中,苜蓿和芥菜是出现频率最高的用于土壤修复的两种植物种。生物利用度是植物修复土壤重金属有效性的重要指标[23-24]。在过去的20年里,研究者们致力于提高植物品种的生物利用度进而提高对HM土壤的修复效率[25]。因此在田间试验中引进了大批转基因品种[26-28]。然而转基因品种对土壤微生物群落结构的具体影响仍然是一个正在研究中的问题[29]。

微生物修复与植物修复之间存在着密切的联系。植物修复中的根茎降解并非完全在自然状态下独立完成对土壤重金属的降解,通常在植物修复实验和实践中引入根际微生物,微生物种群会释放螯合剂改变重金属的溶解率[30],两者相辅相成达到更好的修复效果。使用外源添加剂(生物炭和重金属抗性细菌)对水稻土中的镉污染修复过程中不仅有效降低了土壤中的镉含量并且增加了微生物多样性,维持了原位微生物群落[31]。但不能排除某些菌株会对微生物群落造成干扰的所有可能性,在这方面还需具体问题具体分析,不能盲目使用添加剂。影响土壤修复成效的因素是多种多样的,比如土壤基质、土壤孔隙度、土壤、植物的耐受性等,须考虑这些因素筛选出与之相适应的微生物。

化学修复的机制与生物修复也有着许多共同之处,两者通常也以组合使用的方式提高植物对重金属吸收和转化从而广泛地应用于农业土壤改良领域,将各种改良剂、抑制剂、螯合剂、氧化剂等化学添加剂对农田中的多种金属污染物进行转化、浸出、降解等作用。常见的土壤改良剂: 生物炭、钢污泥、氧化铁、层压炉渣、商业赤泥衍生物、石灰、泥炭、柠檬酸EDTA等常被用作螯合剂用于土壤修复实验从而达到溶解金属加速植物提取的速度。其中EDTA、柠檬酸、铵盐被广泛地应用于土壤修复案例研究中,可以促进植物根系生长提高植物的生物利用度[24],且大部分研究结果都显示出了其有效性[32-33],但是EDTA并不适用于所有类型的土壤修复,甚至会造成土壤中的必要元素的流失并且在强降雨时期造成地下水污染[34-35],为了减少化学改良剂的施用避免未知的生态隐患,可以采取春夏秋冬轮作式“边生产边修复”对土壤进行全年清洁和改良[36-37],生物炭的施用则规避了诸如EDTA一般化学剂的副作用,生物炭的性质与效益已经在学术界受到了广泛关注。生物炭由木材、稻草、豆秆等废弃农作物高温分解而来[38],生物炭对土壤的改良效果主要受生物炭类型、土壤性质、植物种类和金属污染物等要素的影响,以往的研究实验结果表明:源自粪便的生物炭是一种更有效的土壤改良剂,其降解重金属的能力优于源自植物生物炭。

3.2工程技术土壤修复技术

工程技术修复技术中,电动修复技术(EKRT)表现出了很突出的优势,利用电场的作用使农田土壤中的一种或多种污染物转移,尤其对重金属污染物有效。该技术与无线电波修复技术、热处理修复技术、生物修复技术之间都存在着密切的联系。针对易挥发的土壤金属污染物,土壤淋洗、土壤水汽提取、光降解等技术在国内应用也比较普遍,其中利用热处理技术使土壤中的重金属污染物挥发降解也是一种重要的工程措施,但是高温(600-800摄氏度)对农田土壤的生产功能会造成不可逆的影响,于是有学者用FeCl3热处理汞污染土壤,降低汞的挥发温度,维持了农业土壤原有性质(2014,马飞)。还可以通过各种物理化学手段分离出零价铁作为修复农田土壤的纳米粒子(nZVI) (2016, Stefaniuk),早在2008年Noubactep就使用高分辨X射线光电子能谱(HR-XPS)研究发现了纳米零价铁优秀的除铬效率,与其他工程修复技术相比纳米零价铁的成本较低,在最近十年已经受到广泛利用。

4 结论与展望

全球范围来看农田土壤重金属污染都是非常严重的并且污染源来自各行各业、毒性大,因此在未来很长时间内重金属污染仍将是我国乃至世界所面临的重要环境问题之一,迫切需要解决。但对于不同种类、不同性质的重金属污染事件应有针对性地选择合适的修复方法,另外将物理、化学、生物等修复手段综合应用于处理污染问题将是重金属污染修复技术的发展方向之一。因此,继续推进生物修复技术的发展,同时,将物理、生物、化学修复手段结合起来,更好地治理土壤重金属的污染。有研究表明污泥污水可以应用于农业领域的土壤肥力改良尤其在一些水资源短缺的国家和地区(2019,S.Emami),但是污泥中的多种潜在有毒金属又会造成农田的复合污染,如何平衡利弊形成更完善更适应多种环境的修复技术还需更深入的研究。对土壤重金属修复有效性的影响因子的研究也是未来探索低成本、高成效修复技术的过程中必不可少的准备工作。

参考文献

[1]章明奎,王浩,张慧敏.浙东海积平原农田土壤重金属来源辨识[J]环境科学学报,2008(10):12-20.

[2]王凯荣.我国农田镉污染现状及其治理利用对策[J]农业环境保护,1997(06):35-39.[1, 2]

作者简介:白雪梅(1996-),女,汉族,籍贯:四川泸州,学历:硕士研究生在读,研究方向:自然地理学国土资源与信息系统,单位:成都理工大学旅游与城乡规划学院。