前言:多发伤是指患者出现单一致伤因素,在此作用下,患者同时出现两个或者两个以上解剖部位的器官及组织严重损伤[1]。其中有一处损伤会危及患者生命。多发伤患者具有进展速度快、病情较为严重、复杂等特点。此时患者抵抗力较低,容易发生感染,严重情况下还会造成死亡[2]。多发伤患者在救治过程中,一般情况下需要采用先处理后诊断方式,或者采用边处理边诊断方式,可以降低死亡概率。多发伤患者情况较为复杂,如果采用紧急措施治疗等会促使多发伤患者抢救过程中有极大局限性,因此,在治疗过程中需要添加急救护理措施。

1一般资料和方法

1.1一般资料

选取{2019.6-2021.6}收治我院的80例患者,采用计算机分组方式,将患者分为急救组与普通组,每组40例。其中,男性患者20例,女性患者20例,年龄:39-80(56.12±2.12)岁;普通组40例,男性19例,女性21例,年龄:40-87(57.33±2.15)岁,对比两组一般资料,无显著差异,P>0.05,具有可比性。

1.2研究方法

普通组采用常规护理模式,首先院前急救,密切监测患者生命体征,对于出血患者,护理人员需要及时包扎处理,如果患者发生骨折,护理人员需要固定骨折部位。如果患者存在呼吸心跳停止情况下,需要给予患者心肺复苏处理。其次,入院之后的急救护理。护理人员根据医生嘱托,给予患者静脉通道开放状态,采用静脉给药方式,采集患者血样,检查患者病情状态,做好手术前准备工作。

急救组采用创伤评分儿一体化急救护理模式。首先,院前急救护理。护理人员在接到急救电话之后。以最快速度出车,护理人员需要与报警者电话联系,了解患者受伤因素及受伤情况。同时需要指导报警人员为患者进行急救护理以及相关注意事项。护理人员到达现场之后,评估患者可能出现的状况,以及患者所需要的手术物品。分数为9-11分的患者,给予此类患者外伤止血。为患者吸氧处理,建立静脉通道;如果患者评分儿为7-8分,给予患者包扎止血,给予患者呼吸救治,保证患者呼吸顺畅,为患者建立数量静脉通道。严密观察患者生命体征。如果患者评分低于7分儿,为患者创建启动创伤急救流程,同时需要开通绿色通道,同时帮助医生做好患者体位固定,快速处理患者受伤部位,完成采集等工作。其次,院内急救护理,院内护理人员在接到院前急救电话之后,紧急通知医生。组建急救团队,人员包含两名门诊护士,两名急诊科护士,两名专科护士。准备好治疗药品和设备,通过微信等方式为患者建立档案。在急救过程中等待患者入院,护理人员需要按照岗位负责患者。对于9-11分的患者,需要帮助医生行气管插管儿处理,对于7-8分的患者,在接到紧急通知后,做好准准备,开放绿色通道。完善心电图检查和影像学检查等内容,整理好各种仪器设备,为患者紧急处理,低于六分患者需要开启绿色抢救通道,采集患者血样,做好胸外心包穿刺处理,通知患者手术,及时为将患者送入到ICU去抢救

1.3观察指标

(2)比较急救组与普通组不良反应发生率;

(3)比较急救组与普通组满意度,根据我院自制满意度量表评分,分数为0-100分区间,>80分非常满意;>70分≤80分为比较满意,≤70分为不满意。

1.4统计资料

SPSS26.0为统计学软件,计量资料以x̄±s表示患者抢救有效时间评分,采用t检验,采用%表示不良反应概率、患者满意度情况,采用卡方检验,以P<0.05,说明数据比较存在差异性。

2结果

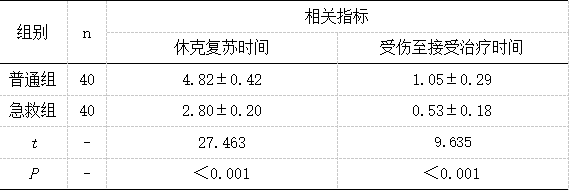

急救组抢救时间低于普通组(P<0.05)。

表1比较急救组与普通组抢救有效时间(x̄±sh)

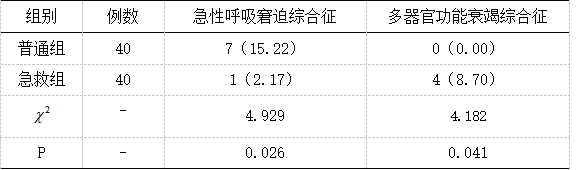

2.2急救组与普通组患者不良反应概率

急救组不良反应概率低于普通组(P<0.05)。

表2急救组与普通组患者不良反应概率[n(%)]

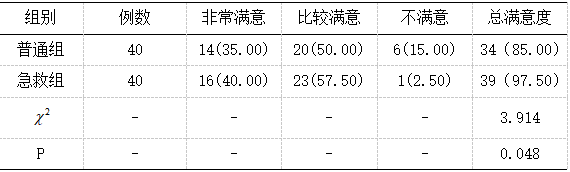

2.3对比急救组与普通组满意度

急救组总满意度高于普通组(P<0,05)。

表3急救组与普通组满意度比较[n(%)]

3讨论

有资料显示,超过30%的患者是由于创伤致死。患者创伤前期,有20%患者死于创伤后的并发症状[3]。临床上部分医护人员在对患者实施抢救护理过程中,通常会根据患者病情状态以及语言描述等进行评估,了解患者伤情,但是采用此种方式导致患者无法得到有效救治,甚至出现延误最佳抢救时机状况,患者生命发生危险。采用创伤评分法进行评估患者,可以了解患者收缩压和呼吸频率等内容。

采用创伤评分一体化急救护理模式,能够将院外护理与院内急救措施连接起来,患者可以得到全面连续护理,同时能够分析患者病情状态,不仅可以给予患者科学护理,同时也可以使护理工作连接紧密,提升抢救前期准备时间,从而促使患者并发症得以减轻[4-5]。普通组与急救组对比,急救组抢救有效时间低于普通组,出现并发症概率低于普通组(P<0.05)。同时普通组总满意度低于急救组,出现上述结果主要由于创伤评分一体化急救护理方式,患者能够得到充分护理,促使医护人员了解患者病情状态,对患者具有重要价值。

综上所述:采用创伤评分一体化护理模式,对抢救患者具有一定价值,在临床上可以得到应用。

参考文献

[1]林颖,刘春光,刘良明,等.重症成人多发伤患者不同创伤评分的比较研究[J].创伤外科杂志,2020,22(11):5.

[3]陈叙连,赵媛,谢丽花.基于创伤评分的一体化急救护理模式对多发伤患者救治时间及安全性的影响[J].齐鲁护理杂志,2022,28(2):3.

[4]张丽丽,王丹.基于修正创伤评分的一体化急救护理在多发伤患者急救中的应用效果[J].中国民康医学,2020,32(23):3.

[5]庞韦,田锐,朱冠华,等.严重多发伤患者血清瓜氨酸水平与肠功能损伤的相关性[J].中华重症医学电子杂志,2019,5(4):311-316.