手术方式已经成为临床治疗下肢骨折患者的常用方式,通过提供各项护理措施促进患者预后的改善,尽早恢复各项功能。下肢骨折患者的表现症状集中在疼痛强烈且功能恢复缓慢。由于部分患者长时间需要卧床休养,隔绝外界世界与生活,因此常常会出现抑郁和焦虑等不良情绪,影响各项功能的恢复。因此要做好患者的心理护理与疏导,使患者积极参与到治疗与护理工作中,加快临床症状的改善时间[1]。在现代护理模式影响下,临床开始提出循证护理模式,有助于患者了解和认知自己的病情并掌握病情恢复进展。通过护理干预可以缓解患者的不良情绪,可以依从护理人员开展各项操作,减少术后的不良反应。循证护理主要采用沟通与交流方式来改变患者的心态,可以加强患者对治疗和护理的自信心并且配合度比较高,建立和谐的护患关系[2]。所以要深入分析循证护理的应用优势,讨论其在下肢骨折患者管护中的实施内容与方法,见下文:

1 资料与方法

1.1一般资料

选取2020年至2021年在我院接受治疗的90例下肢骨折患者,包括复合骨折、股骨颈骨折、胫腓骨骨折、股骨干骨折,分别为23例、21例、14例、32例。纳入标准:确诊下肢骨折;沟通无障碍;患者与家属对本次研究表示同意。排除患者:合并肝肾疾病;合并血液疾病;合并传染性疾病。将所有研究对象分为对照组与研究组,各纳入45例。对照组:男/女=23/22,年龄21-70(45.2±3.4)岁;研究组:男/女=24/21,年龄22-72(46.8±3.7)岁。不同组别基础资料无差异(P>0.05)。

1.2方法

对照组 常规护理。护理人员注重监测患者的生命体征,做好心理干预、疼痛干预等。

研究组 循证护理。第一,提出问题:骨折患者由于行动不便,严重影响患者的日常生活能力,治疗之后需要长时间卧床休息,褥疮感染的几率大。由于患者对手术治疗的相关知识不太了解,因此会出现焦虑和恐惧等不良心理,术后肢体疼痛强烈会导致患者焦躁不安。手术治疗骨折患者后会出现较多并发症,如伤口感染、静脉血栓与尿潴留等。第二,文献查证:通过中国知网、万方数据库、医院档案库并输入关键词“骨折患者 护理干预”进行检索,查找相关文献与资料,通过文献结内容的研究验证此次研究的目的。通过系统化查询检索后发现,骨折患者的护理观察要以感染异常、疼痛强烈、温度、无脉搏等为关键指标。部分患者骨折后常常伴有胃肠道疾病,通过实行循证护理可以重视患者的机体营养平衡。在护理管理过程中也要实施健康干预,积极预防肌肉的收缩反应,减少长时间卧床出现的关节僵硬与血液回流等症状。第三,证据评价:明确各项理论依据之后,需要由主治医生、护士长、责任护士共同评估与认定,保证提供真实性和准确性的证据。第四,制定和实行护理方案:将前期查询和讨论的结果作为依据,联合长期临床护理经验,制定出系统性的护理方案。1)术前护理:骨折患者入院治疗后,首先需要全方位检查体格,由医生评估和分析患肢的皮肤温度、血脉运行和感觉,协助患者摆放舒适的体位,适当抬高患肢约20°,通过此种方式加快血液回流,有效缓解患者的肢体肿胀现象。护理人员还要全面检查患肢的血管破损和神经损伤症状,当发现患者存在骨筋膜室综合征时,护理人员需要及时上报医生并且立即开展护理操作。2)监测生命体征:护理人员需要监测患者的生命体征并观察患者面色、休克、口唇发绀症状,参考患者的具体情况给予输液救助。3)心理护理:针对患者出现的各项不良情绪,护理人员在护理操作过程中应当通过平和语气和患者交流,了解患者的内心世界以缓和不良情绪的影响,使患者积极参与护理干预。4)舒适护理:术后24h患者会出现强烈的疼痛感,护理人员评估患者的疼痛等级,轻度疼痛可以通过看电视和听音乐方式转移注意力,中重度疼痛则要及时开展镇痛护理,可以注射镇痛药物或者使用镇痛泵,用于缓解患者的疼痛感,加强治疗与护理的依从性。

1.3指标观察

观察不同组别的护理效果,优为患者功能恢复佳,无活动限制,无疼痛;良为患者功能改善明显,活动限制少,轻微疼痛;差为不符合上述标准。统计两组的并发症率、生活质量评分、调查护理满意度评分(百分制)。

1.4统计学方法

本文数据使用SPS24.0软件统计,使用(x̄±s) 形式,t检验,统计患者计量数据;使用[n/(%)]形式,χ2检验,统计患者的计数资料。数据差异显著用P<0.05表示。

2 结果

2.1两组护理效果比较

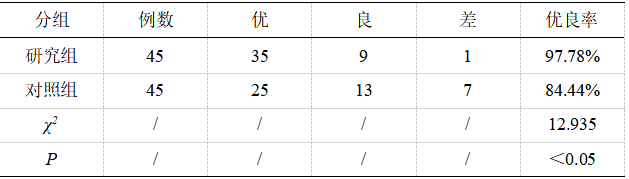

护理后,研究组治疗优良率(97.78%)明显高于对照组(84.44%),差异显著(P<0.05),见表1:

表1两组治疗效果比较

2.2两组生活质量评分比较

护理后,研究组患者的生活质量评分较高,并且与对照组存在明显差异(P<0.05),见表2:

表2两组生活质量比较

2.3两组并发症比较

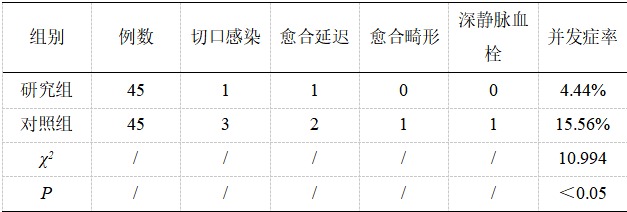

治疗后,研究组并发症率(4.44%)明显低于对照组(15.56%),差异显著(P<0.05),见表3:

表3两组并发症比较

2.4两组护理满意度对比

研究组、对照组的护理满意度评分分别为(97.05±1.18)分、(83.66±3.14)分,两组结果比较的差异明显(t=23.143,P<0.05)。

3 讨论

在长期临床实践过程中,逐渐总结出一套科学且有效的护理模式,即循证护理。循证护理方式主要凸显出临床护理存在的各项问题,结合患者需求与临床经验以粗粒患者出现的问题,加强护理干预的个性化特点,成为科学且有效的护理管理活动。现代护理理念的变化,在下肢骨折护理管理实践中应用循证护理模式,可以为患者提供全方位的护理管理、并且指导患者尽早参与康复运动训练,加强患者的依从性与配合度[3]。

在本文研究过程中,分别采用常规护理、循证护理方式,为下肢骨折患者提供有效且安全的护理管理。在护理干预之后,研究组患者在护理效果、生活质量评分、并发症、护理满意度等指标上,均与对照组存在明显差异(P<0.05)。通过结果的分析,说明实行循证护理干预措施的护理质量更高,可以通过科学的护理操作方式,减少患者术后出现的并发症,尽早发现和处理患者的不良问题,建立后续治疗与护理干预的自信心。本文显示下肢骨折患者的并发症包括切口感染、愈合延迟与畸形、深静脉血栓。以深静脉血栓为例,详细阐述循证护理的实施过程:第一,提出问题:下肢骨折患者术后长时间卧床,下床活动量非常少,导致体内脂肪大量堆积从而引发深静脉血栓。第二,循证支持:按照国相关报道可知深静脉血栓率约为46.6%,引发原因多是由于患者的静脉血流比较缓慢、静脉内膜损伤,且血液呈现出高凝状态。患者术后的深静脉血栓多为综合原因所致,麻醉处理也会导致血液瘀滞缓慢,改变患者的血液粘稠度。第三,护理干预:护理人员要关注患者术后的保暖问题,以免过冷温度导致患者出现静脉痉挛,术后也要减少止血药物的使用。当患者存在并发症高危因素时,及时采取药物干预治疗,如皮下注射低分子肝素钙,并且引导患者做好踝关节与肌肉的运动锻炼。护理人员采用机械压迫、被动运动等方式可以改变患者的血液粘稠状态。在康复训练过程中给予患者腓肠肌泵,可以加快股骨颈血液流通速度,降低深静脉血栓率。为了减少患者术后并发症,也要注重饮食干预,以高纤维、高营养物质为主,并且嘱咐患者多喝水以促进排尿排便。为了防止患者出现深静脉血栓,还要观察患者的下肢疼痛与肿胀情况,避免皮肤颜色变青紫色。第四,效果。在本文研究中,对照组中有1例出现深静脉血栓症状,患者表现出下肢肿胀反应,护理人员及时抬高患者的患肢,并且引导患者参与到被动运动与康复训练中,3d内除深静脉血栓症状,该例患者的术后恢复良好。

综上所述,采用循证护理模式管理下肢骨折患者的临床效果显著,能够全面满足患者的合理性要求,引导患者与护理人员交流,建立和谐的护患关系。通过护理干预促使患者术后及时参与康复训练,降低并发症威胁,确保患者获得全方位的护理服务,使患者对护理服务表现出较高的满意度。

参考文献

[1]莫凤莲. 循证护理在下肢骨折临床护理中的应用及对生活质量的影响分析[J]. 中国社区医师,2022,38(18):109-111.

[2]王甜甜. 探究循证护理用于下肢骨折护理中对下肢静脉血栓等并发症的积极影响[J]. 人人健康,2020,234):159-160.

[3]张霞. 循证护理用于下肢骨折护理中对下肢静脉血栓等并发症的影响分析[J]. 实用临床护理学电子杂志,2020,5(08):147-148.

[4]黄孝丽. 循证护理用于下肢骨折护理中对下肢静脉血栓等并发症的影响[J]. 双足与保健,2019,28(24):145-146.

[5]李冰冰. 循证护理在双下肢骨折合并睡眠呼吸暂停综合征患者中的应用[J]. 双足与保健,2019,28(19):120-121.