在抗击新冠疫情的过程中,近5版《新冠肺炎防治方案》明确了中医药防治方法,三方三药临床推广应用,深度参与防控救治,针对“防、治、康”各个阶段提出不同方案解决,中医药发挥其独特的优势和重要作用。受此影响,中医的治疗效果越发受到重视。而中医情志学则是其治疗的独特优势之一。情志是中医心理学的一个重要概念,它不仅是作为人体的一种正常生理活动,同时也是一种治病病因,中医心理学起源受中国古代哲学影响,秉承其中的“情”、“志”理论,将其发展为五志学说(怒、喜、思、忧、恐)和七情学说(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊),后来经学者将此专门提出并整理其体系,形成中医情志学。中医情志学成了中医心理学的重要组成部分对中医心理学的发展起到了推动作用,对中医养生保健及“治未病”均具有重要的指导意义。现处于后疫情时代,合理运用中医情志学的内容,将其渗透于中医的各个领域,尤其是中医临床疗效中,对疾病的发展病程及后续康复中起到不可忽视的治疗作用。

1 资料与方法

1.1 研究背景

从《内经》至元代,情志一直是分别使用,多以“情”、“志”一字表达感情、情绪的意思,对于“情志”一词形成较晚,据学者考究,最早见于唐·孔颖达对《诗·周南关睢》“窈窕淑女,琴瑟友之”的疏文“以琴瑟相和,似人情志,故以友言之”。“情”、“志”合用为一词是对“五志”、“七情”的简称,在中医文献史上,直到明·张景岳在《类经》中列“情志九气”,并首提出“情志病”病名,“情志”一词才在中医学中广泛运用。

现在对于“五志”(怒、喜、思、忧、恐)的认知源自于《内经》“五志”说,《素问·阴阳应象大论》中提到:“人有五脏化五气,以生喜怒思忧恐,故喜怒伤气,寒暑伤形。”,《内经》认为情志的产生与五脏气血运化功能密切相关,人体有五脏之气,产生喜怒思忧恐五种情志活动,即“五脏情志”简称“五志”。亦《素问·阴阳应象大论》中所言:心在志为喜,肝在志为怒,脾在志为思,肺在志为忧,肾在志为恐。喜怒思忧恐太过便是情志病因。最早将情志分类为七源于《礼记·礼运》》: “何谓人情? 喜、怒、哀、惧、爱、恶、欲,七者弗学而能。”此即儒家所说“七情”。道家与佛家对于“七情”的解读则与儒家有所不同,道家认为“七情”为“喜、怒、忧、悲、好、憎、欲”而佛家所说“七情”为““喜、怒、忧、惧、爱、憎、欲”。现在中医学中的“七情学说”(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊)是宋·陈无择对于《内经》的基础之上,研究归纳总结出来的新说,首见于《三因极一病证方论·三因论》: “七情者,喜、怒、忧、思、悲、恐、惊是也。”但各家对于“思”的解读各不相同,但毋庸置疑的是“思”对于脏腑血气的影响是莫大的。

情志是指基于个体、心理、生理状态,经过心神(脑)的感应、认知、调控,涉及心理、生理对外界环境刺激的所产生的不同情绪反映。现代心理学认为,情感和情绪是指人对客观事物的态度体验,是反映了人的需求欲望是否得到满足。情绪与情感是人们对客观事物的一种反映形式。其中情绪是由生理需要是否获得满足所引起的较低级的、简单的体验;情感是由社会性需要是否满足所引起的高级且复杂的体验。20世纪70年代初,美国心理学尹扎德(Izard CE)采用因素分析的方法,提出人的基本情绪有11种,即兴趣、悲伤、痛苦、厌恶、愤怒、惊奇、恐惧、害羞、愉快、轻蔑和自罪感等。还有的心理学家将情绪分为七类。但现代心理学将情绪基本分类为:快乐、愤怒、悲哀、恐惧,其他的各种情绪都是由此衍生而来。中医情志学中的“五志”、“七情”与之有相似之处。情绪具有两极性,即每个特征都存在两种对立的态度。《内经》中则用“阴阳喜怒”(《素问·调经论》)将情志分为两大类,喜为阳,怒为阴,用喜概括为需要被满足时的积极、肯定的情绪,故为阳;用怒概括为需要未被满足时消极、否定的情绪,故为阴。用阴阳论情绪具有广泛意义,代表多层次的相对属性,可以表现为消极与积极,紧张与松弛,快乐与悲伤等,阴阳属性之间的对立亦代表了情绪的两极性。由此观之,中医情志学与现代心理学有着相通之处。

《素问·六微旨大论》早就有指出:升降出入,无器不有。人体的生命活动突出表现于气机的升降出入。气机运行有序则生命活动正常,反之则扰乱脏腑之间的正常气机运动,则百病由此生。中医情志学认为导致人体疾病发生的机制主要是非正常的情志刺激会通过“气机”作用于相应的脏腑或多个脏腑而影响其正常的生理功能活动进而导致疾病产生的。《素问·举痛论 》篇中所言指出:“余知百病生于气也,怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下,寒则气收,炅则气泄,惊则气乱,劳则气耗,思则气结”、“怒则气逆,甚则呕血及飧泄,故气上矣。喜则气和志达,荣卫通利,故气缓矣。悲则心系急,肺布叶举,而上焦不通,荣卫不散,热气在中,故气消矣。恐则精却,却则上焦闭,闭则气还,还则下焦胀,故气不行矣。寒则腠理闭,气不行,故气收矣。炅则腠理开,荣卫通,汗大泄,故气泄。惊则心无所倚,神无所归,虑无所定,故气乱矣。劳则喘息汗出,外内皆越,故气耗矣。思则心有所存,神有所归,正气留而不行,故气结矣。”意为:“我听说许多疾病的发生,都是由于气机失调而导致的,如暴怒则使气上逆,大喜则使气涣散,悲伤过度则使气消散,恐惧则气下沉,遇寒会使气收敛,遇热则会使气外泄,过于忧愁则使气混乱,过劳则使气耗损,思虑过度则使气郁结。”;“大怒会使肝气机横逆而血乱,损伤肝脏,可以引起呕血,或肝气乘脾则发生飧泄,所以说是“气逆”。高兴时气运行和顺而志意畅达,营卫之气通利,但是大喜会使气机松弛而神散,损伤心脏,所以说是“气缓”。悲哀太过会使心联系其它脏腑的经脉拘急,影响到肺部使肺叶胀起,上中两焦闭塞不通,郁闭于胸中,时间长了会转化为热,郁于内,耗损肺气,所以说是悲则气消。恐惧会使肾脏的精气衰退,精气下衰则使上焦闭塞,上焦不通则使气还归于下焦,故气郁于下焦,产生胀满,所以说是恐则气下。寒冷之气侵袭人体,能使腠理闭阻,经络凝涩,营卫之气不得流行,所以说是寒则气收。火热之气能使人肌肤腠理开泄,营卫之气过于疏泄,汗液大量排出,致使气随津泄,所以说是热则气泄。受到惊吓会使人心悸如无依靠,神气无所归宿,心中疑虑不定,所以说是惊则气乱。劳役过度会使人气动喘息,汗液排出过多,里外之气都发越消耗,所以说是劳则气耗。过度思虑会使心神之气留滞,气就会滞而不能运行,郁结于局部,所以说是思则气结。”

1.2 研究对象

以长沙医学院中医学院的学生作为样本,从中选取200名同学作为研究对象。

1.3 研究方法

研究采用自制《后疫情时代为背景心理因素对中医疗效的影响研究调查表》问卷调查,学生在线上填写完成。

1.4 观察指标

该问卷包括两个维度,29个条目,调查内容包括后疫情时代为背景,心理因素对中医疗效的影响(5个条目)、您是否接受过中医治疗(2个条目)、疫情开放后,您是否患新冠(2个条目)、患新冠后,您是否通过中医来治疗(2个条目)、您的康复期是多久(1个条目)、疫情时期,您的心态(7个条目)、疫情后,您的心态(7个条目)、您是否觉得疫情开放后,心情有变好,身体素质较以前好(2个条目)。影响程度划分为是4个、否4个、有影响1个、有较大影响1个、有一定影响1个、有较小影响1个、无影响1个、消极情绪(怒、忧、思、悲、恐、惊)12个、积极情绪(喜)2个。

1.5 统计学处理

本文采用问卷调查工具“问卷星”进行设计研究调查问卷,并采用“问卷星“”后台分析工具结合Excel软件进行数据统计与分析。

2 结果

从2023年5月28日通过线上发布调查问卷,截止日期2023年5月30日,共收到有效问卷198份。

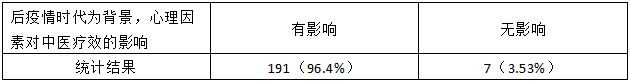

2.1 后疫情时代为背景心理因素对中医疗效影响统计

见表1。

表1 心理因素对中医疗效影响统计

2.2 您是否接受过中医治疗统计

见表2。

表2 您是否接受过中医治疗统计

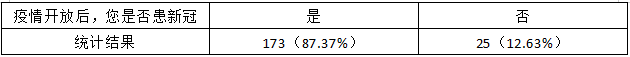

2.3 疫情开放后,您是否患新冠

见表3。

表3 疫情开放后,您是否患新冠

2.4 患新冠后,您是否通过中医来治疗

见表4。

表4 患新冠后,您是否通过中医来治疗

2.5 后疫情时代为背景心理因素对中医疗效影响程度统计

191名(96.4%)为有影响,124名(64.9%)为有较大影响,43名(22.5%)为有一定影响,24名(12.5%)为有较小影响。

2.6 良好心态在诊疗过程中的重要性

在疫情时期,您的心态(7个条目)中,心态为喜的占比25.25%、怒的占比为19.19%、忧的占比74.24%、思的占比为45.45%、悲的占比为35.35%、恐的占比为33.84%、惊的占比为26.26%;在疫情后,您的心态(7个条目)心态为喜的占比79.29%、怒的占比为8.59%、忧的占比24.75%、思的占比为31.82%、悲的占比为11.11%、恐的占比为8.08%、惊的占比为7.58%。您的康复期是多久(1个条目)填空内容大多为1周且保持良好的积极心态。您是否觉得疫情开放后,心情有变好,身体素质较以前好(2个条目),是的占比为 %、否的占比为 %。所以从这几项数据可以看出疫情时期,心态主要以消极情绪(忧、思、悲)占比大,疫情过后,心态主要以积极心情(喜)占比大,忧、思、悲占比大幅度下降;康复期较久的病患大多抱有担忧的心态,康复期在1周左右基本都是保持良好的心态。因此良好的心态在诊疗过程中是极为重要的。

3 讨论

3.1 通过情志相胜法提高中医疗效

利用五行相克理论对情志的指导提高中医疗效。《内经》中通过五行相克“以情胜情”,出自《素问·阴阳应象大论》“怒伤肝,悲胜怒;喜伤心,恐胜喜;思伤脾,悲胜思;忧伤肺,喜胜忧;恐伤肾,思胜恐。”说明五行对应五脏,五脏之气产生喜怒忧思恐五种情志。中医可以通过一种情志来调节另一种情志,使心理趋于平和,治愈疾患,达到治疗的目的。

3.2 通过情志与脏腑气血相互影响来提高中医疗效

《素问·天元纪大论》有言:“人有五脏化五气,以生喜、怒、思、忧、恐 ”,《素问·阴阳应象大论》所云:肝在志为怒、心在志为喜、脾在志为思、肺在志为忧、肾在志为恐。点明了情志失常在于内因影响,情志活动与五脏的内在联系密切。情志的异常刺激可使脏腑气血失调,如《素问·举痛论 》曰:恐则精却,却则上焦闭,闭则气还,还则下焦胀,故气不行矣。。反之,脏腑气血失调也可引起情志的异常,如《灵枢·本神》曰:“肝藏血,血舍魂,肝气虚则恐,实则怒。”、“心藏脉,脉舍神,心气虚则悲实则笑不休。”因此在重视外界刺激产生情绪变化的同时,也要注重内因脏腑气血功能状态变化对情感变化的影响,这样才能有效提高中医疗效。

3.3 通过移情易性法来提高中医疗效

《素问·移情变气论》所云:“古之治病,惟其移精变气,可祝由而已”其中提及“移精变气”意为通过“移精”的方法和手段,达到“变气”的效果,恢复原先“气和”的状态,达到恢复健康的目的。后来中医心理保健法将其归为“移情易性”,即把过激的情绪通过生活环境或者方式的改变转移他处。《外治医说》言:七情之病者,看书解闷,听曲消愁,有胜于服药者矣。《千金要方》也说:弹琴瑟,调心神,和性情,节嗜欲。因此可通过倾诉、转移注意力等方式,排解不良情绪,以提高中医治疗疗效。

3.4 通过健身功法调节情志来提高中医疗效

中医健身功法中的八段锦经过现代医学认证是能够活动全身肌肉关节、促进心肺功能、改善新陈代谢及调理心理情绪来提高人体各项生理功能。“两手托天理三焦,左右开弓似射雕,调理脾胃需单举,五劳七伤往后瞧”。其中五劳( 心、肝、脾、肺、肾) 和七伤( 喜、怒、思、忧、悲、 恐、惊) 是指强烈且持久的精神紧张导致气血失调,进而导致脏腑功能受损。通过中医健身功法可以条畅气机,调畅情志,消除焦虑,调节五脏六腑,以此达到阴阳平和,利于疾病防治,提高中医疗效。

4 结束语

中医诊治疾病过程中,诊察、询问患者的症状的同时注重于了解伴随这一症状的患者自身的情感体验,即症情,通过调节病患的情志,主观上加强病患对疾病恢复的信心,客观上进一步加强了中医疗效。同时通过中医情志学与中医治疗相结合,起到“治未病”的防治疾病作用。

参考文献

[1] 罗小闯.五行学说在中医学中的应用[J].河南中医,2011,31(8):841-842.

[2] 蒋凡,彭家玺,袁成凯等.中医情志疗法防治新型冠状病毒肺炎[J].中医学报,2020,35(06):1148-1150.

[3] 邵祺腾,李黎,杜渐等.中医心理学情志概念及分类[J].中国中医基础医学杂志,2014,20(02):150-152.

[4] 吴范武,邱昌龙.中医情志学说与现代心理学情感过程的联系与区别[J].华北煤炭医学院学报,2005(04):443-445.

[5] 滕晶,齐向华.中医情志致病学说浅谈[J].中医药临床杂志,2007(03):301-302.

作者简介:

通讯作者:李芳,女,土家族,湖南长沙 ,长沙医学院中医学院院长,硕士研究生,副教授 ,研究方向为中医药防治心血管疾病。