山水林田湖草沙是相互依存、紧密联系的生命共同体。习近平总书记指出:“要统筹山水林田湖草沙系统治理,实施好生态保护修复工程,加大生态系统保护力度,提升生态系统稳定性和可持续性。”统筹山水林田湖草沙系统治理,是习近平生态文明思想的重要内容,为正确处理人与自然关系,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,建设美丽中国提供了科学指引。

山水林田湖草沙通过能量流动与物质循环相互联系、相互影响,形成相对独立又彼此依存的关系,共同维持着地球生态系统正常运行[1]。做好山水林田湖草沙一体化保护和系统治理工作,必须深刻认识和把握生态文明建设规律,突出人与自然和谐共生的价值追求,从更好保护生态系统完整性出发,立足各生态系统自身条件,遵循“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草、宜湿则湿、宜荒则荒、宜沙则沙”的原则,既不能一味放任、屈从生态系统的变化,也不能仅仅按照主观意志对生态系统进行人为干预;坚持自然恢复为主、人工修复为辅,综合考虑自然生态系统的系统性、完整性,以江河湖流域、山体山脉等相对完整的自然地理单元为基础,结合行政区域划分,科学开展生态保护修复。

榆林市是国家定位的高端能源化工基地,长期以来,受高强度的矿产开采、国土空间开发等因素影响,榆林地区生态系统破坏严重,历史遗留问题多[2]。同时各个地区面临的生态环境问题不尽相同,因此,只有依据榆林市区生态系统服务功能的不同,生态敏感性的差异和人类活动影响程度,建立不同生态功能区,并制定相应的综合性措施建议,才能根本上达到榆林地区山水林田湖草系统治理。依据区域生态环境特点,将榆林市生态功能区在充分认识客观自然条件的基础上,依据榆林地区不同区域生态环境的生态过程、服务功能特点和人类活动规律进行区域的划分和合并,将榆林市生态功能区划分[3-5]为三个大区,风沙滩林草生态保育区(Ⅰ)、黄土高原丘陵沟壑水土保持区(Ⅱ)以及沿黄干流沿线生态恢复区(Ⅲ);五个子区:风沙草滩区(Ⅰ1)、定边北部盐碱化地区(Ⅰ2)、黄土丘陵沟壑区(Ⅱ1)、白于山河源梁涧区(Ⅱ2)和黄河沿岸土石山区(Ⅲ1)。

黄土高原丘陵沟壑水土保持区是榆林地区水土流失最严重、生态环境最脆弱的区域之一,水土流失综合防治体系不够完善、质量有待提高、成效尚不稳固。本研究侧重对这一区域的特点存在问题进行分析,提出切实可行的治理修复措施,为榆林该地区山水林田湖草系统修复与治理研究奠定基础。

1.概况

1.1地质地貌

榆林市地貌主要包括低山丘陵区、风沙草滩区和黄土丘陵沟壑区三大类。风力沉积是黄土高原地区黄土覆盖层的主要形成原因,而后随着自然变迁和环境演变,黄土高原地区水土流失十分剧烈,最终形成了千沟万壑的黄土地貌,而黄土高原地区正是黄土地貌最发育、规模最大的地区。黄土丘陵沟壑区沟壑纵深、沟谷众多、地面破碎,由于外力作用侵蚀时间和强度的差异,小尺度上,形成黄土塬、黄土梁和黄土峁的地形。黄土高原丘陵沟壑水土保持区位于榆林南部,与延安接壤,本区东西跨度较大,自然条件和景观具有明显差异,可进一步划分为黄土丘陵沟壑区和白于山河源梁涧区。

1.2气候水文

榆林黄土高原丘陵沟壑水土保持区属于典型的带大陆性季风气候,四季分明,春季干燥,雨少风多;夏季炎热,雨量集中;秋季凉爽,冬季寒冷。多年平均气温5.0~11.5 ℃,年均降水量300~550 mm,具有很强的空间变异性,表现为从东南向西北递减的趋势,降雨季节分布不均,且年际变化大,降水主要分布在6—9月份,且多以强暴雨形式出现;≥10 ℃积温2 000~3 500 ℃,无霜期120~160 d[6,7]。

1.3土壤植被

该地区被黄土所覆盖,黄土结构松散,土质疏松,抗侵烛能力低,遇水极易分散、崩解,加之降水量季节分配不均,夏季降雨量集中,且多暴雨,导致该地区水土流失极为严重,土壤以黄绵土为主,在黄土母质上发育而成的,形态和属性与黄土母质相似,分布范围广,是该区域最主要的耕作土。该地区多年平均归一化植被指数(NDVI)为0.56[7],存在很大的空间差异,整体上呈现从东南向西北递减的趋势。

2.生态功能区划分

2.1黄土丘陵沟壑区

2.3.1位置和范围

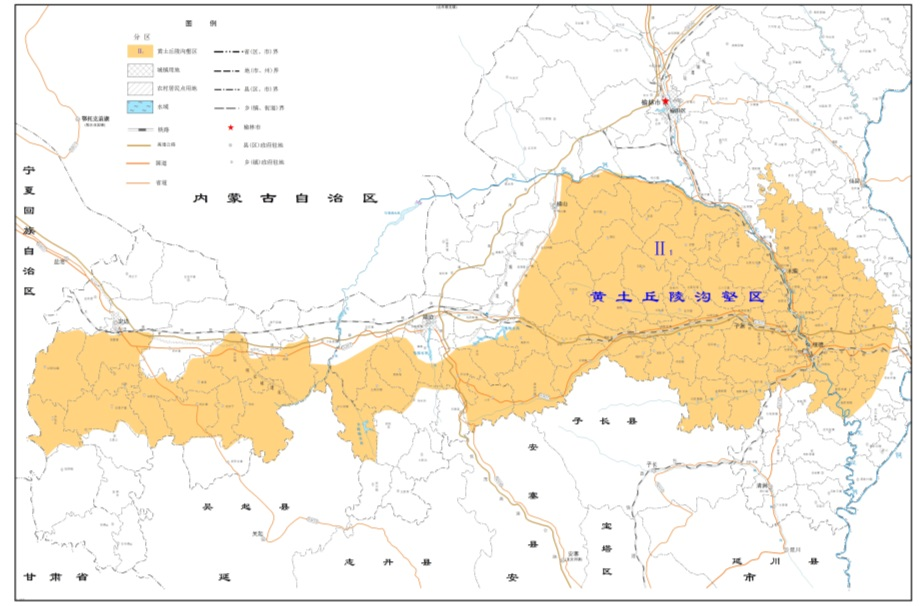

该区域面积为12607.6 km²,占榆林市总面积的29.36%,主要涉及榆林市的横山区、靖边县、定边县、米脂县、绥德县和子洲县6个区县。

图1 榆林市黄土丘陵沟壑区分布图

2.3.2现状及存在问题

黄土丘陵沟壑区黄土深厚,孔隙大、结构疏松,主要含碳酸盐和硫酸盐。该区域气候差异较大,具有冬寒夏热、寒暑变化剧烈的大陆性气候特点,区域日夜温差较大,降雨量小,较干旱,降雨主要集中在夏季,且多暴雨。黄土丘陵沟壑区以丘陵山地为主,地形破碎、沟壑纵横,起伏的地貌构造不适合发展农业,农业结构单一、广种薄收、种植耕作粗放。总体而言,该区域地形破碎、沟壑密集,植被覆盖率低,水土流失严重,流域综合防控能力差,自然条件恶劣,产业规模小、效益低。

图2 黄土丘陵沟壑区实况图

2.3.3修复治理措施

推行山、水、林、田、湖、草统一规划,综合治理。以小流域为单元,以退耕还林还草政策为依据,将河流水系综合治理、矿山环境修复、生态农业建设、全域土地整治、乡村振兴等紧密结合,通过实施坡改梯、淤地坝建设等工程措施和植树造林等生物措施,增强区域蓄水固土能力,遏制水土流失,推动区域生态环境持续好转。

采取“封山育林、退耕还林”治理措施。进一步巩固大扁杏、小叶桑产业,发展林下养殖、小杂粮、中药材等林下经济,建设以鲜食杏、鲜食桃、西梅、山楂等特色林果为主的采摘基地,营造油松、侧柏、柠条、苜蓿等水保林草,促进生态环境持续向好、向绿发展。

采用耐贫瘠、耐干旱的先锋植物进行种植,促进生态系统恢复。重点建设以灌木经济为主的文冠果、山桃、山杏基地,以治理水土流失、增加林木覆盖率为目标,在深山区集中连片营造油松、侧柏、河北杨、沙棘、柠条等生态林;在浅山区结合坡改梯项目,在不改变农业用地的前提下,建设核桃、山地苹果、蛋白桑等新种经济林基地。

2.2白于山河源梁涧区

2.2.1位置和范围

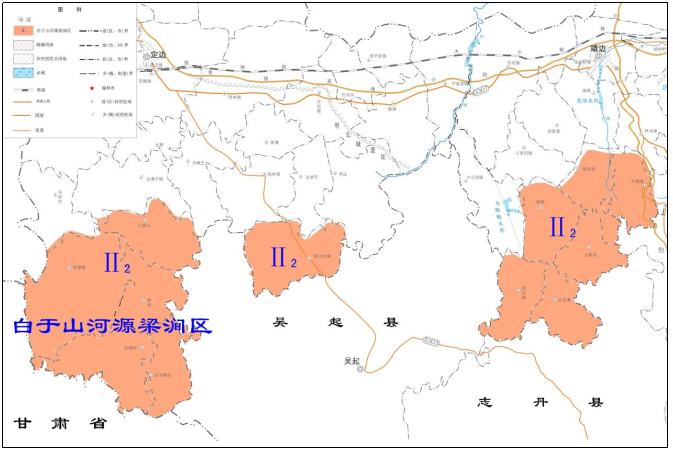

该区域面积为2828.1平方公里,占榆林市总面积的6.59%,主要涉及定边县、靖边县两个县。

图3 榆林市白于山河源梁涧区分布图

2.2.2现状及存在问题

该区域长120余公里,宽10~20公里,最宽达35公里。山地由中生界沙页岩、上新统三趾马红土和第四系黄土组成,黄土厚一般50~70米,最厚达100米以上。山势较高,形态呈梁状,顶面海拔1500~1800米,相对高差300~400米,是洛河、延河、清涧河、无定河等较大河流的发源地,泾河支流东川上源十字河也发源于白于山西侧。山脊起伏和缓,南、北坡呈不对称状,南陡北缓,南坡比北坡沟谷切割强烈,地面破碎。次一级山梁由主脊向南、东、北三面呈波浪阶梯状递降,构成大河及其支流的分水岭。总体而言,该区域山大沟深、干旱少雨,植被稀少,大部分地面黄土裸露,土壤侵蚀严重,自然条件恶劣。

图4 白于山河源梁涧区实况图

2.2.3修复治理措施

采用耐贫瘠、耐干旱的先锋植物进行种植,促进生态系统恢复。重点建设以灌木经济为主的文冠果、山桃、山杏基地,以治理水土流失、增加林木覆盖率为目标,在深山区集中连片营造油松、侧柏、河北杨、沙棘、柠条等生态林;在浅山区结合坡改梯项目,在不改变农业用地的前提下,建设核桃、山地苹果、蛋白桑等新种经济林基地。

加强水土保持预防监督和检测工作,保护好现有植被。抓好水土保持“三区”(即水土保持重点保护区、水土保持重点治理区、水土保持重点监督区)的划分及25°以上坡耕地退耕计划,按照各自的工作重点开展工作。在水土流失重点治理区和生态环境敏感区域设立监测点,实现动态监测、定期公告,为水土保持治理保护决策提供依据。认真贯彻落实梯田建设规划,保证白于山区基本实现梯田化,有效地增强水源涵养功能,提高水土保持和土地的生产能力。

将生态用水列入用水计划,全流域统筹兼顾,上下游统一调度。充分利用水窖、涝池和各类水土保持设施,拦蓄部分汛期降雨径流,既可保持水土又可在旱季供农作物或林草灌溉。

3 该地区山水林田湖草系统修复政策建议

3.1 注重要素间的系统融合

山水林田湖草系统治理应注重各要素之间的融合,切实改变以单个要素为主设置工程的做法,注重要素间的统筹兼顾和系统融合,整体把脉区域生态环境特征与生态系统格局,让不同要素的实施效益相互叠加。围绕巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴,创新小流域综合治理模式,打造生态产业型、生态宜居型、生态旅游型等“小流域+”,进一步巩固和提升治理成效。以水系、村庄和城镇周边为重点,大力推进美丽乡村生态清洁小流域建设,改善农村人居环境。

3.2建立多元化投入机制

探索利用市场化方式,创新环境治理投融资模式,为社会资本投入生态保护修复增加动力、激发活力、释放潜力。创新对外宣传模式,要利用打好污染防治攻坚战、服务高质量发展等各个节点,多渠道及时、高效、客观全面地宣传报道,营造全社会关心、支持和参与的良好氛围。统筹山水林田湖草沙系统治理是一项复杂的系统工程,必须充分发挥科技创新的驱动作用,不断强化生态环境治理、监测、修复等关键核心技术自主研发能力,集中力量突破关键核心技术“卡脖子”问题。大力推进生态空间数字化管控,利用5G、大数据、人工智能、卫星遥感等技术手段,构建全周期全过程动态监测体系,不断提升生态保护、修复和管理信息化、数字化、智能化水平。科学高效利用调查监测数据,开展山水林田湖草沙生命共同体承载能力、适应性、脆弱性、敏感性评价以及生态系统健康状况评价,为制定生态修复保护方案提供科学决策依据,助力绘就山清水秀、林茂田丰、湖净草绿、沙稳冰洁的壮美生态画卷。

3.3注重体制机制的系统性

打破行政区划和部门职能界限。建立多部门、多层次、跨区域协同推进机制,建立由政府自然资源、农业农村、水利、环境保护、林业等相关部门参与的联席会议制度,统筹各类规划、资金、项目,对山水林田湖草进行一体化保护、一体化修复,强化部门和地区之间协同和信息共享,做到目标统一、分工协作,提高山水林田湖草沙一体化保护修复的质量和效率。

参考文献

[1]石岳, 赵霞, 朱江玲, 方精云."山水林田湖草沙"的形成、功能及保护[J].自然杂志, 2022, 44(1): 1-18.

[2]杨晶羽.榆林市生态承载力现状分析与评价[J].环境与发展,2020,32(11):19-20+22.

[3]李涛.榆林市水土保持高质量发展路径思考[J].中国水土保持,2021(03):18-20.

[4]杨艳芬, 王兵, 王国梁, 李宗善. 黄土高原生态分区及概况. 生态学报, 2019, 39(20): 7389-7397.

[5]冯磊. 陕西省水土保持功能区划研究[D].北京林业大学,2013.

[6] 国家发展改革委, 水利部, 农业部, 国家林业局. 《黄土高原地区综合治理规划大纲(2010-2030年)》. (2010-12-30). http://www.gov.cn/zwgk/2011-01/17/content_1786454.htm.

[7]高健翎,张建国,朱莉莉,等.黄土丘陵沟壑区水土保持关键措施变化特征[J].水土保持通报, 39(3)[2024-03-27].