所谓精神障碍,指的是一个人的大脑机能发生紊乱,使个体形成意志、情感、行为或者是认知方面的障碍总称[1]。导致精神障碍发生的因素众多,比如外伤、中枢神经感染以及遗传性疾病等,疾病出现后患病者的身心健康造成严重影响,病情严重的人,甚至出现伤害自己或者是他人行为,必须予以相关的治疗和管理。无抽搐电休克治疗为常用的精神障碍治疗方式,但由于患者心理情绪较差、护理依从性低等因素,治疗效果不理想[2]。为提升疾病治疗有效性,建议在此期间一同开展护理,尤其是针对患者的心理护理干预,以此调整患者的身心状态,使其主动接受治疗,改善精神症状表现。故研究中把精神障碍患者作为研究对象,分析患者无抽搐电休克治疗期间采用心理护理干预的效果。

1 资料与方法

1.1 基线资料

本次研究时间在2022.12月至2023.12月,从这期间收治精神障碍患者中挑选60例,采用随机数表法分成两组,即研究组(n=30)、对照组(n=30)。纳入患者均为精神障碍患者;患者知情本次研究;病情处于稳定的状态。排除存在传染性疾病的患者;排除中途退出研究的患者;排除无法语言交流的患者。研究组由17例男、13例女构成,年龄在25-68岁之间,平均年龄是(40.25±10.25)岁,其中有精神分裂症患者10例、双相情感障碍患者8例、偏执型精神分裂症患者5例、癫痫所致精神障碍患者7例,而对照组由16例男和14例女构成,年龄在26-67岁之间,平均为(40.62±10.08)岁,其中有精神分裂症患者11例、双相情感障碍患者8例、偏执型精神分裂症患者5例、癫痫所致精神障碍患者6例,经比较一般资料,得知无统计学差异,P>0.05,可比较。

1.2 方法

研究组和对照组中患者均提供无抽搐电休克治疗,研究中运用醒脉通多功能MECT治疗仪,护理人员要在患者治疗前叮嘱禁食禁饮8小时。治疗当日患者不可吸烟,并在治疗前一小时将膀胱排空。以上准备工作完成以后,实施治疗。将设备和心电监护仪连接,便于监测患者体征。患者处在去枕平卧位,将软枕带你在患者的两肩胛位置,使头部处在过伸、脊柱处在前突的姿势,期间运用0.5mg阿托品注射液,麻醉见效后面罩吸氧,之后将电极片涂抹电胶,贴在患者头部实施电刺激治疗。

对照组提供常规护理。

研究组提供额外的心理护理干预,护理人员要患者构建友好的护患关系,赢得患者的信任,为其讲述为何要接受无抽搐电休克治疗,阐明治疗对病情恢复有直接影响,使患者不抵触治疗,并配合医护人员工作。同时,可询问患者感兴趣的爱好以及探讨一些患者感兴趣的话题,让患者转移注意力,愿意主动调节情绪,以一种积极平稳的状态面对疾病治疗。与此同时,护理人员可采用鼓励、暗示、劝导等方法,使患者认知疾病、宣泄情绪,将过剩的精力发泄出来。对于性格内向以及情感表达能力薄弱的人员,可提供一对一的心理护理干预,找一个让患者比较有安全感的环境,和其交谈,找到患者的闪光点,并鼓励他们多交友、多参与文娱活动,重新树立起对生活的希望,按时、配合接受无抽搐电休克治疗,让整个治疗过程更加顺利。

1.3 观察指标

比较症状严重程度,研究过程中使用BPRS量表,分数在18-126分之间,超过35分说明患者有精神病性症状,分数越高说明症状越明显;本次研究中使用焦虑自评量表、抑郁自评量表,即SAS、SDS评定患者焦虑、抑郁状况,两个量表评分均是分数越低,患者的负面心理情绪越轻微;对比两组依从性,主要分为依从、一般依从、不依从。根据分数评估依从性,100分为满分,100~90分为依从,70~90分为一般依从,<70分为不依从。总有效率=(依从+一般依从)/总例数×100%。

1.4 数据处理

研究选用在SPSS26.0软件分析数据。计量资料指(x̄±s)表示,符合正态分布,计数资料以(n %)表示,分别采用t检验、χ2检验,P<0.05,差异存在统计学意义。

2 结果

2.1BPRS评分

干预前研究组的BPRS评分为(48.20±5.05)分,对照组的BPRS评分为(48.17±5.10)分,比较可知P>0.05,干预后(22.02±4.52)为研究组数据,(41.86±4.58)为对照组数据,可见t=16.8875,P<0.05。

2.2心理情绪

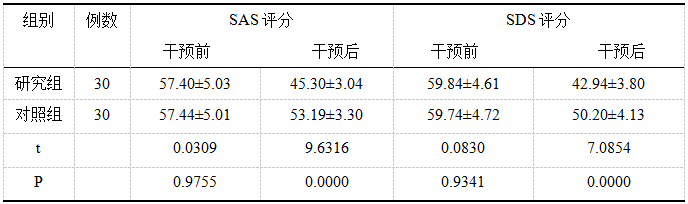

干预前SAS、SDS两组比较无明显差异,P>0.05,干预后研究组SAS、SDS评分低于对照组,P<0.05,见表1。

表1心理情绪两组比较(x̄±s,分)

2.3治疗依从性

依从、一般依从、不依从例数分别为16例、13例以及1例为研究组数据,可见96.67%为该组治疗依从性;依从、一般依从、不依从例数分别为11例、11例以及8例,为对照组数据,可见73.33%为该组数据,得知x2=6.4052,P=0.0113。

3 讨论

针对精神障碍患者,他们存在或多或少的心理问题,有时由于负性情绪以及对疾病认知不足,因此不愿意配合治疗,对部分会使用到药物的治疗方案更是感到恐惧,认为是在“伤害”自己,因此导致治疗工作无法顺利进行[3]。无抽搐电休克治疗为比较安全的物理疗法,经电刺激方式,使患者的脑神经元产生生理变化,促进精神障碍症状的改善。为了提升此种治疗方案的有效性,让患者得到有效治疗,应加强治疗前后的护理干预,为说明详细说明治疗方案,使患者调整身心状态,积极配合治疗。心理护理的实施,相较于单一的常规护理而言,注重解决患者的心理顾虑和担忧,使患者知晓无抽搐电休克治疗的原理和价值,主动配合医护人员,改善病情。

综上所述,建议在精神障碍患者无抽搐电休克治疗时提供心理护理干预,可减轻患者的心理压力,调节负性情绪,还能够提升患者的治疗依从性,缓解患者的精神症状,值得推广。

参考文献:

[1]邹冉,李秋霞,王亚楠,等. 以患者为中心的护理模式在行改良电休克治疗精神障碍患者中的应用 [J]. 中西医结合护理(中英文), 2022, 8 (06): 184-186.

[2]李月红,刘斌,王佃梅,等. 心理护理对无抽搐电休克治疗精神障碍患者的影响分析 [J]. 心理月刊, 2022, 17 (08): 154-156+189.

[3]孙福玲,李兆秀,王倩. 心理护理干预对无抽搐电休克治疗精神障碍患者心律失常发生情况的影响 [J]. 中外医学研究, 2019, 17 (19): 69-71.