糖尿病肾病,是糖尿病最常见的微血管并发症之一,主要表现为肾小球滤过率(GFR)下降,和蛋白尿。在我国,随着糖尿病发病率的不断上升,糖尿病肾病的发病率,也呈现出上升趋势,已成为导致终末期肾脏病(ESRD)的第二大原因[1]。蛋白尿,是糖尿病肾病的早期表现之一,随着病情进展,蛋白尿量逐渐增加,最终可发展为肾病综合征。高血压在糖尿病肾病患者中常见,严重的高血压,可加速糖尿病肾病的进展和恶化。水肿是糖尿病肾病患者常见的体征之一,主要表现为眼睑、下肢等部位的水肿。随着肾功能下降,患者可出现肾功能不全的表现。此外,糖尿病肾病患者,还可能出现贫血、视网膜病变等其他症状[2]。定期体检,是早期发现糖尿病肾病的重要手段之一。患者应每年至少进行一次肾功能检查包括尿常规、血肌酐、尿素氮等指标的检查,以便及时发现肾脏病变。糖尿病管理中,早期识别与治疗糖尿病肾病极为关键,这对阻止病情恶化、控制疾病进展至关重要。尿蛋白水平作为尿常规检查的一项,是评估肾脏功能的关键指标,提供了关于肾脏健康状况的初步信息[3]。尿微量蛋白,则作为一种更敏感的指标,能精确揭示肾小球损伤程度,对糖尿病肾病的早期发现,和跟踪监控发挥着不容忽视的作用[4]。因而,定期检测这些标志物,有助于更早地发现并干预糖尿病肾病,有效维护患者肾脏健康,减缓疾病恶化。本次就对尿常规与尿微量白蛋白在糖尿病肾病中的检验效果展开了探究,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2023年2月~2024年2月在我院就诊的糖尿病肾病患者50例为观察组,健康意见者50例为对照组。观察组男女比例24:26,平均年龄为(59.37±2.82)岁。对照组男女比例22:28,平均年龄(57.44±3.62)岁(P>0.05)。

1.2方法

在尿液样本采集环节,为保证检测结果的可靠性,强调了采集前12小时内受试者应遵守的禁食要求。完成这一步骤后,收集了10毫升的空腹尿液样本,并将其分为两份,每份置于专用的试管中。为了提纯样本,运用了离心方法,将转速设定在4000转/分钟,离心处理5分钟。离心后,仔细收集了上清液,并使用HT-2000型尿液分析仪,和H7180型全自动生化分析仪,对尿蛋白和尿微量白蛋白含量,进行了准确的定量分析。这一系列操作,确保了检测数据的精确性和可信度,从而为疾病的诊断,提供了坚实的数据基础。

1.3观察指标

比较两组尿蛋白以及尿微量蛋白数据。

1.4统计学方法

由SPSS26.0统计学软件统计完成,若P<0.05,则具有统计学意义。

2结果

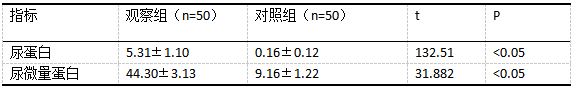

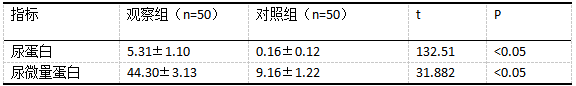

2.1两组尿蛋白和微量尿蛋白检测结果对比

表1 两组尿蛋白和微量尿蛋白检测结果对比(x̄±s) 表2 尿蛋白和尿微量脂蛋白的阳性率检测[(%)]

表2 尿蛋白和尿微量脂蛋白的阳性率检测[(%)] 2.2观察组尿蛋白阴性与阳性患者中尿微量白蛋白对比

2.2观察组尿蛋白阴性与阳性患者中尿微量白蛋白对比

在对24小时尿蛋白检测呈阳性的患者进行观察研究中,观察到其平均尿微量白蛋白排泄量为123.15±9.98mg/(g·Cr),与尿蛋白阴性的患者相比,后者这一指标仅为1340±4.39mg/(g·Cr),两组数据之间,存在显著性差异,经t检验,t值为-21.584,P<0.05。进一步的统计分析揭示,在尿蛋白阳性患者中,有9例患者尿微量白蛋白检测均为阳性,阳性率为100%(9/9),而在尿蛋白阴性的41例患者中,尿微量白蛋白阳性的比例为53.65%(22/41),这一差异也显示出统计学上的显著性,X²值为9.941,P<0.05。这些结果不但为尿蛋白阳性与尿微量白蛋白排泄量之间的关联提供了强有力的证据,也突显了尿微量白蛋白在肾脏疾病诊断中的重要性,和潜在应用价值。

3讨论

糖尿病,已经成为全球性的健康问题,并在我国展现出尤为严峻的形势,患病率已超过11.6%,对公众的健康安全,产生了严重威胁。由于血糖控制不当,和自我管理能力不足,糖尿病患者,容易遭受多种并发症的影响,尤其是糖尿病肾病,这一问题,正逐渐加剧。研究表明,2型糖尿病的发生与遗传、环境因素以及肥胖等有关,并具有显著的遗传性[5]。

在2型糖尿病患者中,尿微量白蛋白排泄的升高,通常被视为糖尿病肾病早期的警示标志。这种并发症,是由长期高血糖引起的肾小球基底膜增厚,和细胞外基质增多所致,最终可能会发展为肾小球节段性硬化。患者通常首先出现尿微量白蛋白排出增加,甚至可能发展为慢性肾功能衰竭[6]。值得关注的是,终末期肾衰竭,往往是这些患者的主要死亡原因。因此,尿微量白蛋白和尿蛋白的检测,在糖尿病肾病的早期诊断中,具有至关重要的意义。这些指标的异常,通常意味着糖尿病已经持续了5年或更长时间[7]。需要注意的是,一旦进入微量白蛋白尿阶段,糖尿病患者的尿蛋白排泄量,每年可能增加10%至20%,大约在10至15年后,可能会发展到显性肾病阶段,这无疑增加了病情的复杂性,和治疗的难度[8]。尿微量白蛋白已经被广泛接受为糖尿病肾病的关键诊断工具,并且它还被认为是胰岛素抵抗,和大血管病变的一个显著标志,与患者的长期结果紧密相关。许多研究指出,尿液中蛋白和微量白蛋白水平的升高,与重大血管事件的发生,有着紧密的联系,这使得它们在识别和诊断糖尿病的早期并发症中,具有显著的意义。这一阶段,实际上是亚临床肾病向临床肾病乃至终末肾病过渡的一个阶段,因此,早期干预显得尤为重要。值得关注的是,美国糖尿病学会在2003年的治疗指南中明确指出,微量白蛋白尿是糖尿病早期的一个临床表现,并建议在初次诊断时,便检测尿液中的白蛋白排泄率,以便于早期发现和管理这一指标,从而改善患者的治疗效果和预后。最新研究指出,糖尿病肾病,已经成为继慢性肾小球肾炎之后,导致慢性肾功能衰竭和尿毒症的第二个主要原因。糖尿病患者常常伴随着严重的代谢紊乱,随着病情的进展,和肾功能受限,传统降糖药物的治疗效果,往往不够理想。因此,早期诊断糖尿病肾病,并实施严格的治疗和管理,对于改善患者的长期预后,至关重要。糖尿病肾病的发生受多种因素影响,包括血管活性物质的代谢失调,和肾脏内部血流的异常等。在临床实践中,尿微量白蛋白,通常被视为诊断糖尿病肾病的关键指标。然而,需要注意的是,心血管疾病、动脉粥样硬化和高脂血症等其他并发症,也可能导致尿微量白蛋白水平的升高。因此,仅仅依靠尿微量白蛋白这一指标,并不能完全反映患者的实际情况,也不能直接用来确定糖尿病肾病的诊断。为了提高诊断的准确性,临床检查应结合多种辅助诊断手段,以便获取更全面的参考指标。这样的综合评估方法,有助于更准确地评估患者的病情,并为制定个性化的治疗计划提供科学依据。研究数据表明,当比较观察组和对照组的尿液蛋白和微量白蛋白水平时,观察组的数据显著高于对照组,这一统计学上的差异是显著的(P<0.05),这表明观察组患者存在明显的异常。这一发现在一定程度上与李丽宏之前的研究所一致。在正常情况下,人体尿液中的微量蛋白,在常规尿检中通常是检测不到的。但是,一旦这一指标出现异常,尿检就能揭示微量蛋白的存在。研究显示,当肾脏功能受损,蛋白质会进入血液循环并到达肾脏区域。由于肾脏的滤过功能,已经严重受损,蛋白质便会被直接排出体外。肾脏损伤的程度与尿液中蛋白含量之间,存在正相关关系。有研究人员的进一步研究证实了2型糖尿病肾病患者的糖化血红蛋白,与尿微量白蛋白,以及其他生化指标之间,存在密切的关联性,尤其是与尿微量白蛋白和尿蛋白水平,均呈正相关[9]。这一发现进一步巩固了尿蛋白和尿微量白蛋白在糖尿病肾病诊断中的重要价值。然而,在实际检测中,为了减少因排泄量波动引起的误差,建议进行多次重复检测,以提升检测的准确性和诊断的可靠性。

尿常规检查中对尿蛋白和尿微量白蛋白的检测至关重要。这两个指标不仅能够准确地反映患者的病情严重程度,而且为医生制定治疗计划提供了关键的信息,有助于实现更精准的治疗和更有效的患者管理。

4参考文献

陈月梅,张春莹,龙婷婷,等. 随机尿蛋白、尿蛋白/肌酐比值及尿微量白蛋白/肌酐比值在早期糖尿病肾病中应用价值[J]. 临床军医杂志,2022,51(4):362-365,369.

魏永梅,张玉婷. 尿糖、尿微量白蛋白、血清超敏C反应蛋白与糖尿病肾病严重程度的相关性分析[J]. 中国实用医药,2022,18(5):58-61.

常丽,黄莹芝. 2型糖尿病血清同型半胱氨酸、视黄醇结合蛋白与尿微量白蛋白/肌酐比值的相关性分析[J]. 蚌埠医学院学报,2022,48(10):1395-1398.

王文娟,潘淑娟,张红燕. 糖化血红蛋白结合尿微量白蛋白在2型糖尿病早期肾损诊断中的应用价值分析[J]. 四川生理科学杂志,2022,45(11):2175-2177.

鲁星妍,屠立君. 2型糖尿病患者血清富亮氨酸α-2糖蛋白-1、中性粒细胞/淋巴细胞比值与尿微量白蛋白/尿肌酐比值的相关性研究[J]. 现代医学与健康研究(电子版),2023,7(19):109-112.

王献春,郜梦娇,赵鑫. 尿微量白蛋白/尿肌酐、血清胱抑素C、血清β2-微球蛋白在高血压肾病早期诊断中的价值[J]. 临床研究,2022,32(4):124-127.

曾海莲. 尿微量白蛋白与尿肌酐比值、尿视黄醇结合蛋白及尿β2微球蛋白联合检测对糖尿病肾病的诊断价值[J]. 智慧健康,2022,10(2):45-47,51.

柳玲,王荣,张梅. 达格列净治疗早期2型糖尿病肾病的临床效果及对肾功能指标、尿微量白蛋白水平的影响[J]. 临床医学研究与实践,2022,8(10):44-47.

严良烽,陈国艳,夏蕊. 尿微量白蛋白/肌酐比值、尿常规与血清肌酐联合检测对糖尿病早期肾功能损伤的诊断价值[J]. 医学信息,2022,36(7):127-130.