引言:缺血性脑血管病较为常见,该疾病是受到不同病因影响而形成的脑组织血供障碍,疾病将会引发脑组织软化、坏死,在严重的情况下,还会导致患者出现持久性损伤。相关研究表明,该疾病与心脏病、癌症均属于致死性疾病。近年来,缺血性脑血管病患病率显著提升,患者死亡率较高。一旦没有对患者进行及时治疗,病情加速将会导致患者死亡。既往临床主要应用静脉溶栓治疗,通过彻底溶解远端小血栓,可控制患者病情。但是该治疗方式下,部分患者具有较高的并发症风险,临床治疗效果相对较差。近年来,临床更加提倡采取神经介入治疗,经微创手术,对患者堵塞血管进行疏通,可有效促进血管再通,进而帮助患者恢复神经功能。总体而言,神经介入治疗具有微创性,手术操作简单,可有效提升患者恢复速度。下文具体围绕缺血性脑血管病患者,观察神经介入治疗的实际应用情况。

1.资料与方法

1.1一般资料

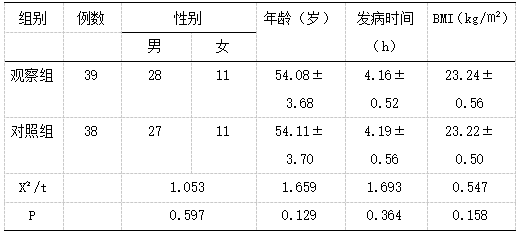

患者资料见表1。

纳入标准:(1)患者与缺血性脑血管病诊断标准相符,给予MRI、CT检查,确诊为缺血性脑血管病。(2)患者年龄在18周岁以上。(3)患者病历资料完整。

排除标准:(1)感染性疾病患者。(2)哺乳期、妊娠期女性。(3)存在脑干功能障碍患者。(4)中途死亡患者。

1.2方法

对照组患者均接受静脉溶栓治疗。采取重组组织型纤溶酶原激活剂(0.9mg/kg),其中,静脉注射(10% rt-PA),静脉滴注(90% rt-PA)。治疗时间为1h。为患者提供阿司匹林治疗,100mg/次,1次/d。治疗时间为3个月。

观察组患者采取神经介入治疗。在术前需要做好术前准备工作,指导患者完成各项检查。术前1d,采取钙离子通道阻滞剂,给予静脉给药,改善患者在后续操作中存在的血管痉挛情况,进而提高手术的安全性。经局部麻醉处理后,采取血管造影技术,检查患者血管侧支循环,在明确患者血管狭窄位置后,选取最近位置处,给予穿刺处理。选取氯化钠溶液(20ml 0.9%)、20万U尿激酶,给予微量泵泵入治疗,1ml/min。在完成治疗后,置入支架。术后为患者提供阿司匹林治疗,用法与对照组一致。患者共需要治疗3个月。

1.3观察范围

观察病变血管恢复情况,包括收缩期峰流速(Vs)、舒张末期流速(Vd),观察血管狭窄率。应用美国国立卫生研究院卒中量表给予评估,0~42分范围内,评分与神经功能受损情况呈正比。借助SF-36量表评估生活质量。0~100分范围内,评分与生活质量成正比。观察并发症情况,包括脑血管痉挛、血压下降、心率减慢等。

1.4统计学方法

采用SPSS 21.0软件处理数据,计数资料采用χ2检验,以(%)表示。计量资料采用t检验,以(均数±标准差)表示。

2.结果

2.1一般资料

患者的各项资料具有可比性。(P>0.05)。

表 1 比较一般资料

2.2病变血管恢复情况

治疗前,观察病变血管恢复情况,两组(P>0.05),治疗后观察组Vs、Vd、血管狭窄率下降更加明显(P<0.05)。

表 2 病变血管恢复情况(x̄±s)

2.3神经功能、生活质量

治疗前,观察神经功能以及生活质量,两组(P>0.05),治疗后,观察组神经功能评分更低,生活质量评分更高(P<0.05)。

表 3 神经功能、生活质量(x̄±s,分)

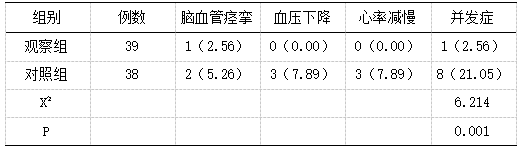

2.4并发症

观察组并发症明显更低(P<0.05)。

表 4 并发症[n(%)]

3.结论

当前临床研究显示,脑血管疾病与脑供血不足、脑血管狭窄等因素密切相关,并且颈动脉病变以及高血压也会增加脑血管疾病患病风险。脑血管疾病多见于老年群体,由于患者自身存在基础性疾病,血液相对粘稠,血管狭窄程度更高,需要及时进行有效治疗,以免病情延误引发严重后果。当患者患有脑血管病变后,早期症状包括过性偏瘫、视力模糊等,部分患者后续可自行恢复,但是在血管堵塞严重的情况下,将会延长患者脑组织缺血时间,进而增加偏瘫发生风险,甚至还会直接导致患者死亡。缺血性脑血管病属于常见心脑血管疾病,临床常见度较高,患病后具有较高的致残风险,一旦没有及时发现病情对患者进行治疗,将会导致患者部分脑神经组织受损,进而引发功能性器官损伤,使患者伴随系统功能障碍,生活质量明显下降。当前临床强调应以疏通狭窄动脉,帮助患者恢复血液供应作为重点,为患者提供治疗工作,并注意对患者神经功能损伤情况进行控制,从而有效保障患者治疗效果。

既往传统手术治疗具有较高的创伤性,并且在手术过程中,将会增加患者血管迷走神经反射风险,进而导致患者受损神经功能恢复缓慢,治疗效果已经无法满足当前医疗技术高速发展的当下。后续临床提出可采取静脉溶栓对患者进行治疗。该治疗方法应用rt-PA为患者提供静脉滴注治疗,药物在进入到机体后,能够与纤溶酶原相作用,有利于使其进一步转化为纤溶酶,可降解血块,进而提升患者治疗效果。但是近年来,有研究显示,部分患者在应用该治疗方法后,治疗效果相对较差。因此,在深入研究缺血性脑血管病患者中,大量文献证实,通过给予神经介入治疗,能够起到显著治疗作用,并且临床治疗安全性相对较高。对比静脉溶栓、传统手术治疗,神经介入治疗具有较高的安全性,治疗后可有效降低患者后遗症风险,并且手术操作简单,可降低患者创伤性。该治疗方式能够借助自然腔道治疗,完成脑血管疏通处理,溶栓效果显著,并且能够在短期内促进患者脑组织血流恢复,提升治疗质量[1]。

本文进一步探究了神经介入治疗的临床效果。通过选取缺血性脑血管病患者展开分析,对照组以及观察组分别给予了静脉溶栓治疗以及神经介入治疗。经过比较后,观察组Vs、Vd、血管狭窄率与治疗前进行比较下降较为明显,在与对照组进行比较后,观察组更优。同时,观察患者神经功能以及生活质量,观察组同样更优。这说明神经介入治疗能够有效促进患者病变血管恢复,并且有利于降低患者血管狭窄率,经治疗后可提升患者神经功能恢复速度,优化生活质量。神经介入治疗能够以血管造影技术作为依托,明确血管侧支循环情况,整个手术期间视野清晰,能够便于医师对患者病变血管情况进行准确的判断,确保手术操作的准确性,进而提升患者穿刺成功率,确保患者手术顺利进行。同时,该治疗方式通过使用导丝、导管材料,能够在明确患者病变血管的基础上,注入尿激酶,药物能够快速达到峰值,可以避免由于血液循环,导致药物难以取得理想中的药效。同时,该手术具有微创性,整个手术操作创伤性相对较低,不会对患者机体造成严重损伤,在治疗后患者恢复速度相对较快。另外,借助神经介入治疗,通过在患者病变位置处置入支架,可有效改善脑组织血流灌注情况,促进患者神经组织恢复,进而优化预后[2]。

本文研究显示,观察组并发症明显更低。这说明,借助神经介入治疗,可有效降低并发症,提高治疗安全性。既往有学者高度关注神经介入治疗的安全性,取脑血管病患者展开研究,将患者分为A、B两组,分别给予静脉溶栓、神经介入治疗,经治疗后,B组患者并发症发生率为2.05%明显更低,说明,通过给予神经介入治疗,可有效提升患者在临床治疗方面的安全性。有学者研究发现,借助神经介入治疗虽然具有良好的安全性,但是同样伴随不良事件,因此,要求医务人员应结合患者具体不良事件,采取针对性处理措施,有效确保患者顺利接受神经介入治疗。例如,如果患者出现穿刺部位静脉痉挛情况,主要是因为多次穿刺,可为患者缓慢注入尼莫同稀释液(15ml),进而有效改善痉挛情况。日常应注意加强医务人员专业培养,提高穿刺技术,确保穿刺成功率,进而有效降低该类不良事件风险。同时,针对出现血栓情况的患者,血栓主要与微导管不通畅密切相关,在发现血栓情况后,应第一时间给予溶栓处理。而如果发现血栓是因为栓塞剂的使用,应结合患者瘤体大小,合理选择相应的弹簧圈,以免出现堵塞情况。另外,在血栓体积较大的情况下,患者往往具有较高的脑梗死风险,可为患者提供溶栓治疗。在麻醉期间,应注意观察患者,避免患者出现低血压情况,以免增加脑梗死风险。微导管到位失败也是神经介入治疗较为常见的不良事件,该情况的出现主要是因为患者血管迂回、转角时角度较低等。并且经过导丝引导过程中,一旦发生血管痉挛,也会导致微导管到位不当。因此,在采取治疗工作前,需要借助专业手段对患者血管进行评估,并给予针对性处理方案,包括更换更加柔软的导管等,确保微导管能够成功到位。在治疗期间,如果发现患者出现弹簧圈移位情况,应取出弹簧圈,将弹簧圈切除,剩余残端放入到颈部外段,并为患者提供抗凝治疗。针对出现假性动脉瘤患者,假性动脉瘤主要指造影以及导管置入阶段内,由于动脉壁撕裂、穿破,血液在流出后将会形成血肿。当患者出现假性动脉瘤后,伴随穿刺部位疼痛感,并且局部可触碰到肿块[3]。针对该类患者,可借助超声引导,给予凝血酶注射治疗,针尖应选取在远离瘤颈部位置,并予以保留。可为患者持续性注射凝血酶,直到检查显示彩色血流信号消失,对动脉血管壁进行缝合处理,并给予局部加压包扎。临床应高度重视假性动脉瘤风险,应提高穿刺操作的准确性,在保障手术治疗效果的基础上,尽可能选择小口径管,以免增加患者假性动脉瘤发生风险。需要注意的是,本文研究存在样本量不足的问题,可能会对研究结果造成一定的偏差[4]。因此,在后续,临床应进一步对实验设计进行完善,在扩大样本量的同时,合理延长时间,深入探讨神经介入治疗的临床应用价值、安全性。

综上所述,神经介入治疗具有明显的优势,在缺血性脑血管患者中的应用价值良好,可有效促进患者病变血管功能恢复,改善神经功能,有利于提升患者生活质量,提高临床治疗工作的安全性。

参考文献:

[1]陈经纬. 术前CTP与缺血性脑血管病患者介入治疗术后预后的相关性分析[D].大理大学,2022.

[2]王淇民,乔卿均,郭晓.神经介入与开颅手术在脑血管病治疗中的临床疗效对比分析[J].临床医学工程,2022,29(05):611-612.

[3]毛礼炜.脑血管病神经介入治疗相关并发症的临床观察[J].实用糖尿病杂志,2020,16(06):121-122.

[4]李小宁.脑血管病神经介入治疗相关并发症的临床观察[J].中国卫生标准管理,2020,11(17):60-62.