糖尿病属于代谢疾病,患者患病后,临床常见症状主要包括多食、多饮、多尿以及身体消瘦,如果患者血糖控制不佳,可能引发酮症酸中毒、糖尿病足、糖尿病视网膜病变等并发症。除此之外,血糖水平波动幅度越大,糖尿病患者发生并发症的风险也会随之增加。基于这一现状,糖尿病患者在接受治疗期间,需强化对血糖水平的控制,保持血糖水平稳定,改善疾病预后[1]。本研究中选取80里糖尿病患者,分组实施治疗,对比不同治疗方式下糖尿病患者的治疗效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取80例入本院接受治疗的糖尿病患者,采用随机数字表法将患者分为两组,常规组与对照组,各40例。其中,年龄20~70岁,平均(42.18±2.11)岁;病程2~18年,平均(10.11±1.26)年;两组患者基本资料无显著差异(P>0.05),可对比。

1.2 方法

两组患者均给予胰岛素泵泵入门冬胰岛素实施治疗,胰岛素初始泵入计量为0.5U/(kg.d)。

常规组:胰岛素强化治疗联合指尖血糖监测。在固定时间段利用血糖仪对患者的各项血糖指标进行指尖血糖监测,监测时间段为早中晚三餐前以及三餐后2h,以及睡前和凌晨3点。

观察组:胰岛素强化治疗联合动态血糖监测。患者接受治疗过程中需佩戴动态血糖检测仪,两次血糖平均值监测间隔时间为5min,24h内可为患者监测288次血糖平均值,为确保动态血糖仪数值准确度,需对患者三餐前后的血糖数值进行监测。

两组患者的胰岛素后续泵入剂量需结合血糖数值进行调整。

1.3 观察指标

(1)对比两组患者治疗后的血糖指标。指标:餐后2h空腹血糖(2hPG)、空腹血糖(FPG)以及糖化血红蛋白(HbAlc)。(2)统计对照两组患者治疗期间的低血糖检出率以及无症状血糖检出率。

1.4 统计学分析

用SPSS20.0分析数据,计量资料(x̄±s)、计数资料行t检验、X2检验对比。P<0.05为差异显著。

2 结果

2.1 对比两组患者治疗后的各项血糖指标

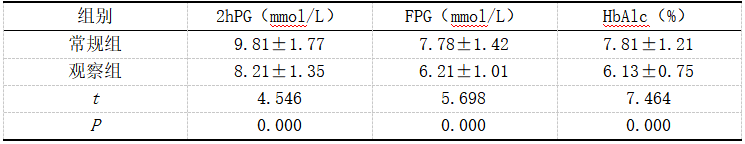

与常规组相比较,治疗后,观察组患者各项血糖指标水平更低(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前后的各项血糖指标水平对比(x̄±s)

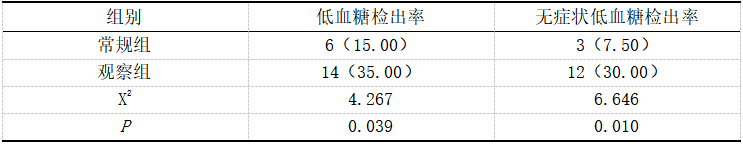

2.2 对比两组患者的低血糖、无症状低血糖检出率

较之常规组,观察组中低血糖、无症状低血糖检出率更低(P<0.05),见表2。

表2 两组患者的低血糖以及无症状低血糖检出率对比n(%)

3 讨论

胰岛素强化治疗主要是通过三餐短效胰岛素结合睡前长效胰岛素的方式给予患者治疗,主要是针对血糖水平控制不佳、异常升高的患者,糖尿病患者在接受胰岛素强化治疗期间,虽能够短时间内控制血糖水平达到理想程度,但患者在治疗期间发生低血糖的概率也较高,并且在接受胰岛素强化治疗期间,患者由于受到血糖水平波动幅度大、持续高血糖或持续低血糖等因素的影响,极易引发并发症,危及患者生命安全[2]。因此,为糖尿病患者提供血糖监测就十分重要。

以往在对糖尿病患者进行血糖监测时,多采用指尖血糖监测,指尖血糖监测能够准确反映患者当时的血糖指标水平,但是在实际的应用过程中存在一定的随机性,并且极易受到外界因素的影响,例如:老年患者在发生低血糖时,其机体胰高血糖素可能存在一定的延迟反应,这就会导致监测结果出现差异,不能及时检出患者低血糖,增加了低血糖不良事件的发生风险。并且指尖血糖监测方式不能准确全面的获取患者的血糖图谱,对于临床治疗过程中的参考借鉴存在一定的局限性。随着医疗技术的不断发展进步,动态血糖监测技术开始在临床广泛应用,并有效提高了糖尿病治疗水平。动态血糖监测则能够24小时不间断对患者进行血糖水平监测,准确监测出常规血糖监测方式无法体现出的血糖变化情况,准确、全面的反应患者不同时间段的血糖变化情况,为医生调整治疗方案、药物使用剂量提供了重要的数据信息[3]。除此之外,相较于指尖血糖监测而言,动态血糖监测能够减少反复穿刺,降低穿刺对患者造成的痛苦。本研究结果显示,两组患者接收治疗后,观察组患者的2hPG、FPG以及HbAlc水平均明显低于常规组(P<0.05),并且观察组患者中,低血糖检出率以及无症状低血糖检出率明显高于常规组(P<0.05)。由此可以得出,糖尿病患者通过接受胰岛素强化治疗联合动态血糖监测,不仅能够有效控制血糖水平,同时还能够及时检出低血糖,降低不良事件的发生率。

综上所述,对于糖尿病患者而言,为其提供胰岛素强化治疗联合动态血糖监测,有助于患者控制血糖水平,使之保持在正常范围,及时检出低血糖,具有十分显著的应用价值。

参考文献:

[1]白晶,陆朋.动态血糖监测在2型糖尿病强化治疗中的效果及可行性[J].深圳中西医结合杂志, 2022, 32(10):95-98.

[2]王英博.胰岛素泵与动态血糖监测仪对2型糖尿病的价值[J].中国医疗器械信息, 2021, 27(4):3-3.

[3]张茜,卞文伟,梁少琴.动态监测联合胰岛素泵治疗妊娠期糖尿病效果及对糖脂代谢调节效果[J].中国计划生育学杂志, 2022, 30(3):556-561.