前言

生产水泥排放的CO2约占全球CO2排放量的7%,CO2浓度升高导致的温室效应对地球气候有极大破坏,研究者正在迫切寻找消减排放CO2的方法。地质聚合物生产过程中的CO2产量比之水泥熟料大大减少,且具有水泥的很多性质,在某种程度上,有望代替水泥投入到建筑工程中使用。

1 地聚物原料的研究

制备地聚体的最重要成分是硅铝质材料和激发剂。硅铝质材料主要包括火山漂浮物,高岭土,粉煤灰和矿渣等。高岭土可单独使用,也可与矿渣、粉煤灰混合形成具有不同性质的材料,原料和激发剂的协同作用决定了地聚物的内部结构。碱性激发剂是最常用和有效的,主要包含氢氧化钠、水玻璃等。酸性激发剂主要用于提高早期强度,但地聚反应的水化产物在酸性条件下并不稳定,所以目前很少使用酸作为激发剂。清华大学李永德教授对碱矿渣混合粉体系进行了研究分析[1],研究表明,单独使用相同浓度的碱作为激发剂的效果不如组合碱激发剂的好。

2 地聚物反应机理研究

硅、铝单体在碱激发剂的作用下从硅铝质原材料中分解出来,形成铝酸盐低聚物凝胶,凝胶进一步与硅键结合成热力学更加稳定的富硅凝胶,缩合反应形成三维铝硅酸盐网状结构[2]。

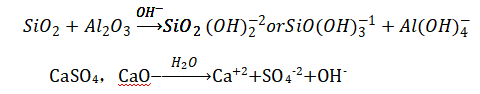

研究者Sagoe-Corentsil等在高钙地聚物的凝结硬化过程时,认为可能发生以下的溶解-沉淀反应[3]。

(1) 溶解 SiO2、Al2O3 和钙源(CaSO4和 CaO)

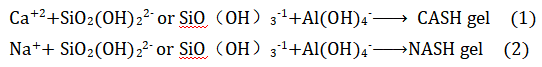

(2) 沉淀反应

3 地聚物的性质

3.1 凝结时间

实验表明低钙地聚物的凝结时间比高钙地聚物较长,这抑制了地聚物材料的大规模使用。Shen等研制了一种能将地聚物混凝土的初凝时间从50分钟延长到320分钟的高效缓凝剂,终凝时间从180分钟延长到500分钟,同时提高了地聚物的强度[3]。Wang等发现在-10℃下固化矿渣地聚物,可以有效延长矿渣地聚物的凝结时间,初凝时间达到70min,终凝时间延长到210分钟[4]。

3.2耐热性

地聚物的水化产物中不存在游离Ca(OH)2,高温下没有氢氧化钙分解成氧化钙再水化而破坏破坏混凝土的内部结构的现象。Duan 等发现普通硅酸盐水泥会在400℃时突然失去大部分强度变得脆弱,而碱激发的低铝粉煤灰-偏高岭土地聚物在高温下强度不但基本没有损失甚至有所升高[5]。

3.3耐酸性

硬化水泥浆是碱性材料,内部游离大量的OH-,因此极易与酸发生中和反应而结构破坏水泥浆的内部结构。李等研究表明,在2.0%的酸性溶液中浸泡56天后,OPC表面会析出大量的硫酸钙,体积损失率很大。而AAFAF表面只有一些微裂纹而没有污点,AAS表面只有很少的白色覆盖物[6]。

3.4力学性能

地聚物材料的力学性能完全不低于普通硅酸盐水泥。Soutsos 等研究发现,地聚物强度会随着碱度的升高先升高在下降。在碱浓度为12.5%时强度最高。Chen 等研究了养护碱激发粉煤灰-矿渣浆体的力学性能在室温下的变化。研究发现地聚物材料的抗压强度与养护温度确实有关,在20℃养护得到的试样抗压强度优于60℃下养护的试样[7]。

4 展望

受环境和资源影响,地聚物因其废物利用、节约资源、不产生污染物等特点,成为一种绿色的建筑新材料,一定是未来重点研发的项目。但目前阶段研究者地聚物的研究主要注重于激发剂、原材料以及其他添加的物质的协同影响作用上,而相关地聚物内部微观结构形成过程,水化阶段水是如何参与反应的方面研究尚缺乏突破性研究。

参考文献

[1] 李永德,孙尧.关于碱-矿渣净浆体固化材料的研究[J].混凝土,2001( 6) : 41-43.

[2] Provis J.L., Palomo A., Shi C.J., Advances in Understanding Alkali-activated Materials[J]. Cem. Concr. Res., 2015, 78: 110-125.

[3] 沈伟国,张超,曹良等[C]. 第14届水泥化学国际会议,北京,中国,2015.

[4] 王克栋,刘立平,朱华等。矿渣地质聚合物在低温下(-25ºC 25ºC) 的行为研究基础,[C].第14届水泥化学国际会议,北京,中国,2015.

[5] 段平,周伟,闫娟,等。低铝粉煤灰-偏高岭土基地聚物的耐久性和微观结构[C].第14届水泥化学国际会议,北京,中国,2015.

[6] 李Z.H.,王志军,王军.碱金属粘结剂体系在低温环境中的浸出性能[J].北京:化学工业出版社,2000.第14届水泥化学国际会议,北京,中国,2015.

[7] Fernández-Jiménez A., Qiao L., Qu B. et al. Measurements and Roles of Key Properties for Alkaline Activated Products Using Chinese Fly Ashes[C]. 14th International Congress on the Chemistry of Cement, Beijing, China, 2015.

[8] Bignozzi M.C., Villani C., Manzi S. Nano, Micro and Macro-porosity in Carbon Fly Ash Geopolymer[C]. 14th International Congress on the Chemistry of Cement, Beijing, China, 2015.

作者简介:丁兆洋,(1979—),男,回族,辽宁省沈阳人,博士研究生,单位:沈阳建筑大学,高级实验师,研究方向:土木建筑材料;

王越(1999—),女,汉族,辽宁省朝阳市人,硕士研究生,单位:沈阳建筑大学;

鲁希广(2000—),男,汉族,山东省济南市人,硕士研究生,单位:沈阳建筑大学。