1 引言

中性气体系统泄露特性研究计算是验证中性气体系统是否满足设计规范要求,保证中性气体系统完成预定功能的重要步骤,也是保障飞行安全的必要措施。根据中性气体系统附件分布、管路走向和工作环境,计算出了系统压力、流量分布;部件及整体网络系统泄露特性。计算结果表明该中性气体系统满足设计要求。

2 中性气体系统工作过程描述

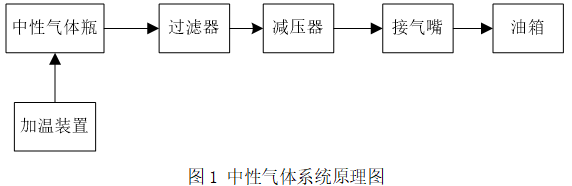

中性气体系统用于向飞机油箱油面以上的自由空间充入CO2,以防止燃油蒸气燃爆。中性气体系统的组成包括中性气体瓶、气瓶加温装置、过滤器、减压器、接气嘴、管路等。中性气体系统原理图如图1所示。

中性气体瓶内贮存16.7MPa的脱水CO2,在使用中性气体系统前20min,先接通加温装置开关,并保持在加温状态,在飞机起飞前,接通中性气体瓶输送开关,从中性气体瓶中释放的中性气体经过过滤器及减压器后,通过管路和安装在油箱上的接气嘴,输送至油箱油面以上的自由空间,油箱中的中性气体能起到隔离空气的作用,防止油箱起火。

3 泄露机理

产生泄露的主要原因:一是零件结合面存在间隙;二是结合面两侧存在压差;即间隙是主要的泄露通道,而压差是泄露的动力[1]。根据上述产生泄露的原因,可以通过分析查找中性气体系统泄露源。其中中性气体系统包括38处泄露元件(中性气体瓶机头活门、单向活门、减压器和35处连接管螺纹)。

4 泄露模型的建立

流体的密封通常是靠密封面间的相互紧密接触以增加流动阻力来实现的,但由于不可能实现密封面间的完全吻合和密封件毛细孔的完全阻塞,流体就可能通过密封件与被密封件间的间隙或通过密封件本身内部的孔隙渗漏。

4.1多孔介质渗漏模型

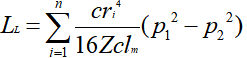

多孔介质模型认为流道可近似看作各向同性的多孔介质,其流道由多个弯曲、半径大小不等的毛细管组成。假定多孔介质各向同性,气体流过多孔介质的流道由n个弯曲、半径大小不等的毛细管组成,某一毛细管半径为ri,其长度为li,根据Hagen-Poiseuille定律[2][3][4],气体通过多孔介质的层流流率LL为:

式中:lm为毛细管平均长度,Z为气体粘度,p1、p2分别为毛细管两端的压力,c为弯度系数。

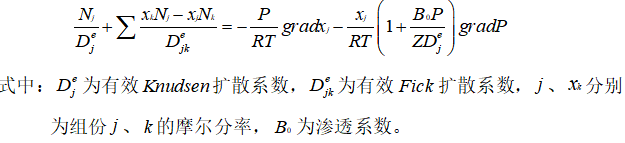

气体流动多孔介质模型认为多孔介质Dusty-Gas是由在空间均匀分布、固定不动的刚性尘粒所组成。这种刚性圆球阻碍了气体的流动,气体和刚性圆球间的相互作用构成多孔。

介质中气体流动的阻力,造成流动通道愈来愈小。根据这一模型,多孔介质中组份传递是扩散和粘性流动的结果,因而有:

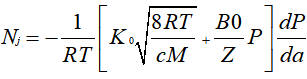

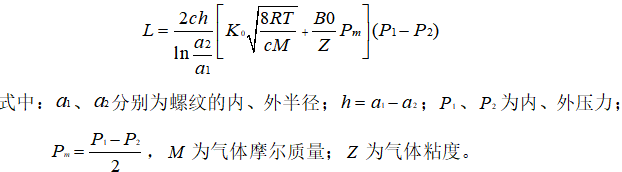

文中的螺纹连接通道可近似看作由各向同性的多孔介质所组成,因此,螺纹内外侧总是存在一定压差,低压侧气体(通常为大气)任一组份引起的扩散可忽略不计,则上式可简化为:

式中:K0为与螺纹材料的空隙率、泄漏通道弯曲度、微孔半径有关的系数, a为平均螺纹半径。

对上式积分并用层流流率表示泄漏率,则有:

4.2三角沟槽模型

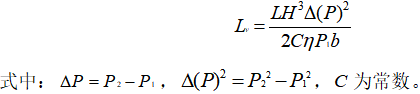

三角沟槽模型认为,在正常密封情况下,垫片与法兰面的间隙由许多三角沟槽所组成,设H为三角沟槽的深度,L为三角沟槽的底宽,B为流道的长度(通常为垫片的宽度), 为介质密度,则体积泄漏率为:

为介质密度,则体积泄漏率为:

4.3平行圆板模型

平行圆板模型将流体介质通过密封点处的泄漏简化为介质通过间隙高度为h ,由内径r1处流至外径r2处的定长、层流流动[5]。其体积泄漏率为:

文中的大泄漏区域即:减压器,由于泄漏较大采用该模型,其中圆环半径取为最大装配公差,即计算最坏状况。

5 计算结果分析

文中的计算条件是保证一次充气后地面停放48小时不需再次充气即可执行任务。中性气体瓶压力变化曲线给出了整体网络泄漏特性,如图2所示。

从图2中性气体瓶压力变化曲线可以看出,随着时间推进,中性气体瓶泄漏源处的压差逐渐减小,同时泄漏源处的等效流道面积由于长时间的泄漏和密封元件的阻碍作用逐渐收缩,故各泄漏源的泄漏率逐渐减小,中性气体瓶压力和各部件泄漏特性呈现逐渐下降且逐渐平缓的趋势。

6 结论

文中以飞机中性气体系统为背景对中性气体系统进行了如下研究:

(1)分析中性气体系统管路图,查找中性气体泄漏源;

(2)对泄漏源根据位置、形式与流动特性特征不同对其进行分类;

(3)对泄漏源元件的几何尺寸进行无量纲化计算;

(4)构建泄漏源渗漏数学模型(多孔介质渗漏模型、三角沟槽模型、平行圆板模型);

(5)计算出了中性气体系统各部件泄漏特性和整体网络泄漏特性;

(6)文中模型的建立为飞机中性气体系统的设计以及验证中性气体系统预定功能提供了技术支持,保障了飞行安全。

参考文献

[1] 潘旭海,蒋军成.事故泄漏源模型研究分析[J].南京工业大学学报,2002,(24)1:105-110.

[2] Pan Xuhai,Jiang Juncheng,Wang Zhirong,etal.Numerical analysis of diffusion process of flammable and toxicgasesdis charging accident[J]. Progressin Safety Science and Tevhonlogy,2000: 297-301.

[3] 沃林.密封件与密封手册[M].北京:国防工业出版社.1990.