一、班杜拉的三元交互理论阐释

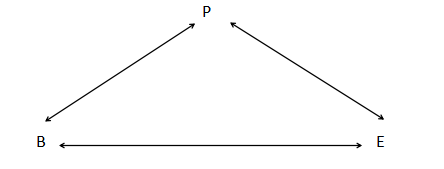

三元交互决定论将环境因素、行为、个人的主体因素三者看成是相对独立、同时又相互作用从而相互决定的理论实体 [1],如下图所示

代表人的主体因素与行为之间双向的相互影响和决定关系。人的信念、期待、意向、自我概念等认知因素往往强有力地支配并引导其行为,但人是理性的,他的理性能力不允许思维朝任意性方向发展而必须与世界保持同一,这就是通过行为及其结果的反馈作用实现的[2]。个人对行为结果的期待影响着他的行为,而行为的结果又反过来改变着他的期待。

(二)E⇌P

代表环境因素与主体因素之间的双向交互作用关系。在环境与人之间,不仅环境决定人,而且人也决定环境。在社会情境中,这种双向决定关系表现得尤为明显。不仅人的信念、期待、情绪反应习惯、认知能力等的发展与变化,是示范作用、社会劝导等社会影响力的结果,而且人又以其生理的、心理的以及社会的主体特征影响到他的社会环境[3]。人可以通过自身的性格、气质等个体特征激活不同的社会环境反应,而不同的社会反应结果也影响着其对自我的评价,从而导致个体气质和性格,即人的内部因素的变化。

(三)B⇌E

代表行为与环境之间的相互决定关系。对人而言,环境的一个重要属性是潜在性,即一个环境因素是否对人产生影响,取决于人是否采取某一行为将它激活。人通过自己的行为与环境发生联系,并决定了这种联系的性质和内容,从而决定了他感知、体验到的是什么样的环境。正是他所感知、把握到的环境因素,决定了他未来将采取什么行为。因此,二者是相互决定的[4]。

二、家庭教养方式与“我”的亲社会行为之间交互作用

为了阐述这二者是交互影响的,我将以“我”的两个家庭实例进行具体分析。

案例一:小的时候,我和妹妹俩人单独在家,因为要玩同一个布娃娃而发生争吵,最后相互不理对方。我的父母回来的时候,他们没有先责怪我,而是等我耐心的说完。他们问我觉得自己有没有什么做的不好的地方,让我自己反思,引导我站在妹妹的立场想这件事情,就这样我逐渐意识到自己的错误。我重新去拿一个布娃娃给妹妹,我们便和好如初了。

案例二:我的父母是一个时常关注水滴筹的人,他们经常在这个软件上捐钱。我问他们为什么这样做时,他们说“每个人都有困难的时候,能帮一点是帮一点”。他们似乎特别能与他人共情。这种行为逐渐也影响到了我。有一次我同学的父亲患了癌症,我随即捐了钱,然后将这个转发到朋友圈,我的父母看到了就立刻问了我同学父亲的情况,也立即捐了钱。受我的家庭的影响,在大学的时候,我会经常报名一些志愿者的活动。比如说清扫学校的塑料垃圾,去火车站做一些志愿服务。每一次的志愿经历,我都会很骄傲的和我父母分享。后来有一天,我母亲很兴奋的告诉我她报名了路口指挥交通的志愿者,她告诉她也想为这个社会做点什么。这让我感觉到是不是自己也在某种程度上影响了我的家庭。

(一)家庭教养方式对“我”的亲社会行为的影响

家庭教养方式指由父母或其他亲人行为传递给子女、进而使子女得以感知的一系列父母态度行为和情感氛围,既包括父母履行养育职责的特定的、目标导向的行为,也包括非目标导向的父母行为,如手势、语调的变化或是情绪的自然流露[5]。它包括三个核心要素:“情感温暖”、“行为规范”和“心理控制”[6]。在案例一中我的破坏和自私的行为(B),即与妹妹抢玩具并破坏了它,遇到我父母温和、民主、关爱的教养方式(E),即我父母对我晓之以理,动之以情,经过我内心的反省与思考,我产生对妹妹的同理心(P),于是产生了亲社会行为,向妹妹道歉,并且懂得谦让。这个案例主要涉及家庭教养方式的两个要素:第一情感温暖,第二心理控制。一方面当父母能够以积极温暖的情感回应和支持方式来提升子代的安全感、自我效能感和幸福感时,更有利于促进同理心的发展。情感温暖尤其能够对处在变化中的青少年产生影响,促进其价值观的内化与积极的亲社会行为。而如果父母表现为拒绝、惩罚或漠不关心,子代的个体需求难以得到有效回应,会增加其对自我挫折的关注,难以在面对他人痛苦时做出反应,不易产生亲社会行为。因此与父母建立了温暖积极关系的个体更有可能成为真正的利他主义者。我的父母在我犯错或者表现的自私冷漠时,不会去训斥我,反而对我很耐心,这样的教养方式其实是更有利于我表现出亲社会行为倾向的。另一方面心理控制在个体人格与心智发展中至关重要。父母对子女过度的心理控制与干涉被称为“过度保护型”教养方式,这种教养方式通过过度的占有欲和控制欲抑制子女独立思考和自主表达,造成子女亲社会行为的减少[7]。被过度保护的学生会认为家庭以外的世界充满着敌意和危险,无论身体还是思想都被更多地禁锢在家庭的狭小范围内。我的父母对我不会过度保护。在我犯错的时候,他们不会一味的袒护我,这也是影响我的亲社会行为的重要一方面。

(二)“我”的亲社会行为对家庭教养方式的影响

在案例二中,在我的家庭的影响下(P),我尝试做了很多亲社会行为(B),积极主动参加各种志愿活动,我与我的父母分享我的感受,这种感受也影响了他们,他们也愿意去做类似的事情,我带动了我的父母去做相似的事情。我们一起让我们家庭环境(E)变得更加和谐。另一方面,我的家庭环境之于我是潜在的影响,是我内化了其中的道德观念,并通过我的行为使之具体化。在这个意义上,我的亲社会行为也在激活我所接受的家庭教养方式和我所感受到的家庭氛围。因此我的亲社会行为与我的家庭教养方式、家庭氛围之间是交互关系。

参考文献

[1]史晓艺.(2020).班杜拉三元交互决定论及其对小学生自主管理教育的启示.中国德育(07),24-26+36.

[2][3][4]高申春.(2000).人性辉煌之路班杜拉的社会学习理论.湖北:湖北教育出版社,9-44.

[7]张文杰 & 朱红.(2021).父母教养方式对“双一流”高校大学生新冠疫情期间亲社会行为的影响.复旦教育论坛(05),49-57.