引言

教育是国之大计、党之大计。党的十八大以来, 党中央、国务院高度重视民办教育事业的发展。习近平总书记亲自主持召开会议研究民办教育工作,多次做出重要指示。李克强总理明确提出工作要求。在积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理方针的指引下,民办教育不断发展壮大, 层次类型多样、 结构功能完备、 充满生机活力的发展局面正在加速形成。民办教育的强大是教育可持续发展的主要途径[1]。作为教育事业的重要组成部分,民办高校在这一进程中扮演着愈发重要的角色。河南省作为我国人口大省之一,其民办高校的社会服务能力提升对于地方社会经济发展具有重要意义。

改革开放以后,我国的民办教育迅速成长。2023年,全国民办大学数量已经达到一定规模,共计785所,比2022年增加12所。河南省拥有民办高校52 所,其中,民办普通、职业高等学校 52 所(其中,本科学校 20所),普通、职业本专科在校生 87.99 万人(其中,普通、职业本科在校生 48.62 万人),占全省普通、职业本专科在校生总数的 29.76%。河南民办高等教育无论是学校数量,还是在校生规模、人才培养质量等各方面均大幅提升。实践证明,民办高校的壮大促进了教育公平、提高了教育效率,而且也推进了人才培养模式的改革[2]。河南省是我国经济和教育相对落后的一个省,其民办教育在发展的过程中需要根据具体省情制定出切实可行的政策,从而提升河南省民办高校的社会服务能力。

一、 河南民办高校数量及在校生情况

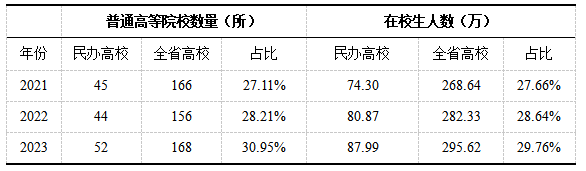

表1:2021-2023年河南省民办高等院校数量及在校生人数占比情况

数据来源:河南省教育厅

2021-2023年河南省民办高等院校数量及在校生人数占比情况如表1所示,由表1可以看出,2021-2022年,全省普通高等院校数量和民办普通高等院校数量有下降趋势。2023年全省普通高等院校数量和民办普通高等院校数量均有所增加,河南省民办高校数量达到了52所。2021-2023年,民办高等院校占比情况有明显的上升的趋势。全省普通高等院校和民办普通高等院校在校生数持续增加,民办高校在校生人数占全省高校在校生人数比例增加明显,由2017年的22.82%增加到2023年的29.76%。说明有意愿上民办学校的学生人数持续增加,社会对于民办高校的需求也是越来越大。

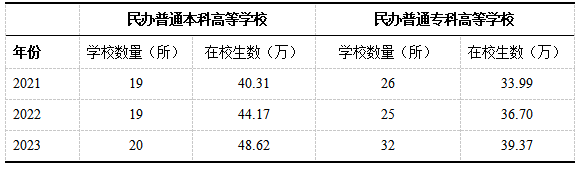

表2:河南省2021-2023年民办本专科高等学校数量及在校生情况

数据来源:河南省教育厅

河南省2021-2023年近3年民办普通本、专科高等学校数量及在校生情况如表2所示,由表2可以看出,河南省民办本科高校从2021年的19所增加到2023年的20所,共增加1所;民办专科高校从2021年的26所增加到2023年的32所,共增加了6所。民办本、专科在校生人数呈现持续上升的趋势,可以看出,河南省民办高等教育发展规模有不断扩大的趋势,社会对民办高等教育的需求不断增长,教育质量逐步提高,为全省的经济社会发展做出积极贡献,河南省民办高校的社会服务能力逐步提升。

二、 河南民办高校服务经济社会发展的现状

(一) 民办高校服务区域经济社会意识薄弱

河南民办高校在服务区域经济社会方面意识薄弱,主要体现在对地方经济和社会需求的理解和响应能力不足。这些高校的学科设置、人才培养方向以及科研成果的实际应用往往与区域发展需求脱节,缺乏针对性。这种局限不仅削弱了高校为地方经济社会发展的支撑力,也影响了学生的就业竞争力。

(二)专业设置与区域经济社会发展脱节

河南省民办高校的专业设置与区域经济社会发展存在脱节,影响了人才培养的实效性和学生就业的竞争力。许多民办高校的专业设置偏向于传统学科,缺乏对新兴产业和地方特色经济的关注。这种现象导致毕业生所学的知识和技能与地方经济发展的实际需求不匹配,限制了他们在本地市场的就业机会。同时,民办高校在课程内容上未能充分结合河南省的产业结构特点,例如农业、制造业和新兴信息技术产业等,未能积极探索服务本地经济的专业创新。这种局限不仅影响了高校的吸引力,也降低了高校在服务区域经济中的贡献度。因此,民办高校应当加强市场调研,深入了解区域经济需求,优化专业布局,增加对应用型和实践性学科的投入,培养出具备实践能力、能够适应地方经济发展的复合型人才。这不仅有利于学生就业,还将推动地方经济和社会的协同发展,使高校在区域经济建设中发挥更加积极的作用。

(三)民办高校科研服务社会机制不完善

高校在人才结构上具有明显的优势,如高学历和高素质。如果能够充分利用高校师生的智力资源和科研能力,与企业的设备和资金优势结合,将对社会发展产生深远影响。然而,河南省民办高校的科研能力存在多方面的局限,产学研结合的效果也不尽如人意。许多教师在进行科研时,往往带有较强的功利性动机,例如为了评职称或争取更高的待遇,这使得他们在科研工作中的态度缺乏足够的严谨性,进而影响了科研水平的提升和成果质量的保证。此外,民办高校普遍存在师资力量薄弱、教学任务繁重等问题,教师用于科研的时间和精力有限,缺乏系统的科研支持和外部学术资源的交流合作。这些因素导致科研选题常常脱离实际需求,难以将科研成果有效转化为经济社会发展的生产力,进而制约了高校在推动产学研融合和社会发展的作用。

(四)校企合作机制不完善

一个有效的校企合作机制可以将高校的科研成果真正转化为生产力。搭建高校与企业之间的互动平台,不仅使企业得到生产的助力,也能为高校教师找到科研与经济的结合点和灵感,还可以让学生得到锻炼,从而更好地服务于社会。河南省民办高校的校企合作机制并不完善,许多项目虎头蛇尾,缺乏后续的跟进。同时,由于师资力量薄弱,民办高校并没有专门人员与企业对接合作,使校企合作缺乏沟通,效率低下。

三、河南省民办高校提升社会服务能力的相关政策建议

(一)增强民办高校服务区域经济社会发展的意识

民办高校增强服务区域经济社会发展的意识。首先,民办高校应积极转变办学理念,将服务区域经济社会作为办学目标之一,充分结合区域经济特点与自身特色,设计符合地方需求的专业课程,以增强与地方产业的关联性。其次,政府应加大对民办高校的支持力度,出台专项资金支持政策,以帮助民办高校提升社会服务能力,减轻其在财政上的压力。同时,应在校内建立教师与学生的社会服务意识培养体系,通过课程设置、实践项目等手段培养师生的服务意识,增强其对区域经济社会发展的参与感与责任感[4]。此外,可以鼓励民办高校与地方企业、政府等建立合作关系,打造产教融合平台,以多元方式提升高校的社会服务能力,使其更好地适应区域经济社会发展需求,促进民办高等教育的内涵式发展。

(二)基于社会经济的实际需求设置专业

民办高校的专业设置应当依托社会经济发展的实际需要。首先,民办高校应加强与区域经济的对接,积极开展市场调研,深入了解中原经济区对人才的实际需求,确保专业设置的方向与区域经济高质量发展需求一致。其次,鼓励高校对传统专业进行优化整合,推动其与新兴行业结合,避免一味固守传统专业而导致资源浪费。同时,针对新专业的设立,应设立严格的审核机制,避免仓促上马和盲目跟风,确保新专业在人才培养方面具备长期竞争力和市场需求。政府部门应搭建校企合作平台,促进民办高校与区域内的产业链、供应链进行深度合作,支持高校在学科建设、科研成果转化和技术应用等方面与地方经济紧密结合,以此提高民办高校在专业设置上的前瞻性和科学性,更好地服务区域经济社会发展需求。

(三)提升民办高校科研能力

为提升河南省民办高校的科研能力,推动科研成果更好地服务社会发展,首先,民办高校应优化科研激励机制,将科研成果的社会影响力和实际应用效果作为科研评价的重要指标,避免单纯以职称和待遇为导向。其次,高校应合理分配教学与科研任务,减轻教师的教学负担,为科研提供充足的时间与精力支持。再次,鼓励民办高校与地方企业、科研院所、政府部门建立产学研合作机制,搭建科研资源共享平台,将高校的智力优势与企业的设备和资金优势相结合,提升科研成果的实际转化率。此外,政府可设立专项资金支持高校科研平台的建设和科研项目的实施,鼓励民办高校教师积极参与区域内外的学术交流与合作,提升科研选题的实用性与前瞻性,使科研活动更紧密地对接社会实际需求[5]。

(四)提升民办高校校企合作力度

河南省民办高校应完善校企合作机制。第一,建立专门的校企合作办公室或团队,配备专职人员负责高校与企业的对接与协调,确保合作项目有序推进。第二,建立校企合作的长效机制,制定明确的合作流程和责任分工,对项目进行定期跟踪和评估,确保项目有持续性和后续支持。高校可与企业签订长期合作协议,涵盖科研合作、人才培养、实习实训等多方面内容,从而增强合作的稳定性和深度。第三,政府可以提供政策引导和资金支持,鼓励民办高校与本地企业尤其是重点行业企业进行深度合作,搭建信息交流与成果转化平台,确保校企合作的成果能够切实转化为生产力,为地方经济发展提供人才和技术支持。

参考文献:

[1]许春芳. 民办高校提升社会服务能力对策研究 [J]. 河南教育(高教), 2023, (03): 13-15.

[2]卢波涛. 新时代民办高校社会服务能力提升路径研究 [J]. 教育理论与实践, 2023, 43 (18): 13-17.

[3]于海波. 河南省民办高校提升社会服务能力研究 [J]. 科技经济市场, 2021, (08): 63-64.

[4]李储学,赵芳芳. 河南民办高校服务社会能力提升对策研究 [J]. 黄河科技学院学报, 2020, 22 (03): 13-20.

[5]梁潇凝. 民办高校提升社会服务能力研究 [J]. 科教导刊(上旬刊), 2017, (13): 16-17.