中图分类号:R722.17 文献标识码:A

新生儿黄疸是新生儿疾病中最常见的,迄今为止,大概会在半数以上的新生儿中出现,它是由于子宫内的环境、延迟的母乳喂养以及患儿自身器官发育等很多种因素导致,主要就是体内的胆红素代谢发生了异常,胆红素浓度不断升高,让皮肤、巩膜出现黄染的症状,最后表现为黄疸[1-2]。当新生儿体内的胆红素迅速的上升,如果治疗不及时,严重者会损伤肝功能,因新生儿血脑屏障发育不完善,从而易诱发胆红素脑病,影响患儿的听神经、视力等,会增加新生儿的死亡风险,严重地威胁患儿生命。

蓝光疗法广泛使用在黄疸治疗中,它可以让胆红素结构改变,使其更易溶于水并将其排出体外,可是蓝光治疗也伴随较多不良反应。出生新生儿肠道内无细菌,不能将结合胆红素还原成尿胆素原类化合物随粪便或经肾脏排出,也增加了胆红素的吸收,所以补充含有双歧杆菌等活菌的益生菌可以将肠道的微生态环境调节均衡,避免不良反应的发生,增加了肠道蠕动,提高了患儿的肠道功能,更好的帮助胆红素的排出体外[3]。而蓝光的照射又分为间歇、持续两种照射状态,本研究就是针对服用益生菌后的黄疸新生儿分别采取持续、间歇蓝光照射治疗后的效果做出报道:

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2020年1月-2022年6月102例黄疸新生儿。分为观察组和对照组,每组各51名患儿。观察组:男婴31名,女婴20名,体重2.4千克-4.5千克,平均体重(3.1±1.2)千克;对照组:男婴28名,女婴23名,体重2.3千克-4.4千克,平均体重(2.98±1.3)千克。选取的新生儿符合黄疸的诊断标准,生命体征均处于正常状态;这些患儿经过检查无心脏问题,肝、肾指标正常,没有乙肝及艾滋病等传染疾病;没有新生儿溶血及自身的免疫性疾病;患儿家属了解此次研究自愿参与并签署知情同意文件。两组患儿的在性别、体重等基础资料无统计学意义(P>0.05),有可比性。

1.2 方法

所有患儿采用蓝光照射、口服益生菌,根据病情需要补液、纠正酸中毒等治疗方法,对照组做持续蓝光治疗,观察组做间歇蓝光治疗,具体方法如下:

1.2.1对照组做持续蓝光照射治疗

对照组的患儿口服的益生菌为双歧杆菌三联活菌散,用以温水或和奶同服,再做持续的蓝光照射治疗;主要采用双面蓝光箱,420-470nm的蓝光波长,平均辐照度每平方厘米≥500μW,100VA功率,箱内温度保持30-32℃,湿度55%-65%,每日1次,每次持续16小时的蓝光照射,连续3天为1个疗程[4]。

1.2.2观察组做间歇蓝光照射治疗

观察组的患儿口服的益生菌为双歧杆菌三联活菌散,用以温水或和奶同服,再做间歇性蓝光照射;采用和对照组一样参数的双面蓝光箱,每照射6-8小时后暂停2小时,每日2次,连续3天为1个疗程。

两组患儿在进行蓝光照射前都需要剃发和修剪指甲,做好患儿的皮肤清洁。蓝光照射时防止患儿眼睛的损伤,必须用黑色眼罩将患儿眼睛遮住,同时用尿不湿将患儿外生殖器和肛门较敏感部位包裹,蓝光照射结束后,需第一时间仔细检查患儿全身的皮肤[5]。

1.3 观察指标

观察对比两组患儿TBIL、IBIL、DBIL的胆红素的情况;观察两组患儿在发热、皮疹、腹泻、脱水的不良事件发生情况;观察两组患儿的临床治疗效果。

1.4 统计学方法

采用SPSS17.0软件分析数据,t检验计量,x2检验计数,结果具有统计学的意义需显示P<0.05。

2 结果

2.1 治疗前、后胆红素情况

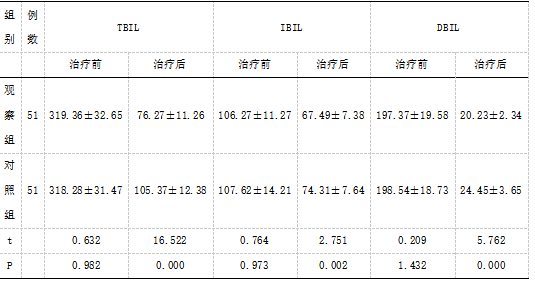

在治疗前两组患儿的TBIL、IBIL、DBIL的数值没有差异,P>0.05;在通过治疗后,对比两组患儿胆红素的情况,观察组的TBIL、IBIL、DBIL的数值明显低于对照组。P<0.05,见表1:

表1 治疗前、后胆红素情况对比(`x±s,μmol/L)

2.2 不良事件发生情况

2.2 不良事件发生情况

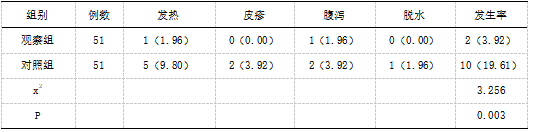

治疗后,在发热、皮疹、腹泻、脱水的不良事件发生情况对比中,观察组的不良事件发生率只有3.92%,而对照组的不良事件发生率则达到了19.61%,观察组数据明显优于对照组。P<0.05,见表2:

表2 不良事件发生情况的对比([n(%)])

2.3 临床治疗效果对比

2.3 临床治疗效果对比

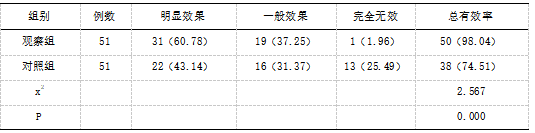

治疗后,在临床治疗效果的对比上,观察组只有1人显示无效,有效率为98.04%,对照组则有13人显示无效,有效率只有74.51%。观察组的有效率明显优于对照组。P<0.05,见表3:

表3临床治疗效果对比([n(%)])

3 讨论

3 讨论

由于患儿在孕育期内被子宫低氧环境影响等原因,导致患儿在出生后出现氧浓度增加从而损坏红细胞,胆红素迅速升高再进入细胞内,再加上新生儿肝脏功能不成熟,肠肝循环的特点等,最后导致诱发黄疸。新生儿黄疸是新生儿期最常见的疾病之一,新生儿黄疸分为生理性和病理性的,其中10%左右的患儿属于病理性的[6-7]。生理性黄疸无需特殊治疗,病理性黄疸如未即使治疗会造成血中游离胆红素过高,严重的会导致胆红素脑病,因此需及时采取有效治疗。

临床会利用一定波长的蓝光来转变胆红素产生异构体,使胆红素从脂溶性转变为水溶性,不经过肝脏的结合,经尿液或胆汁排出,来一定程度的降低体内的胆红素水平,但该种治疗常会出现腹泻、皮疹一些不良反应,又带来新的问题[8-9]。新生儿体内较多的β-葡萄糖醛酸苷酶存在于胆红素的肠肝循环中肠腔内,它能够将结合性的胆红素成功转化为未结合的胆红素,当肠道菌群建立后,细菌使胆红素分解为尿胆素原,使胆红素的肠肝循环显著减少。双歧杆菌三联活菌能调节肠道菌群,恢复肠道对胆红素的代谢,若在此时对黄疸新生儿配合用上益生菌,有助于改善黄疸症状。蓝光照射治疗分为间歇照射与持续照射,在患儿接受蓝光照射一定时间后,胆红素的清除就会达到饱和状态,增加的时间不能提高其疗效,还会增加患儿身体负担,所以达到饱和状态的照射时间之后可以立即停止,采用间歇照射的方式可以更能提高疗效。

此次研究中,在通过治疗后,对比两组患儿胆红素的情况,观察组的TBIL、IBIL、DBIL的数值明显低于对照组;治疗后,在发热、皮疹、腹泻、脱水的不良事件发生情况对比中,观察组的不良事件发生率只有3.92%,而对照组的不良事件发生率则达到了19.61%,观察组数据明显优于对照组;治疗后,在临床治疗效果的对比上,观察组只有1人显示无效,有效率为98.04%,对照组则有13人显示无效,有效率只有74.51%。观察组的有效率明显优于对照组;P<0.05。

综上所述,益生菌制剂分别配合间歇、连续蓝光照射都可以达到治疗新生儿黄疸的目的,但是间歇照射的临床疗效更优于持续蓝光照射,不良反应发生的情况更低,临床推广价值更高。

参考文献:

[1]李辉. 益生菌联合蓝光照射治疗新生儿高胆红血症的临床疗效及预后分析[J]. 四川生理科学杂志,2023,45(1):167-169.

[2]吴惠群,李娟,骆城,等. 蓝光照射联合益生菌和中药药浴治疗新生儿黄疸的临床疗效[J]. 黑龙江医药科学,2022,45(6):62-63.

[3]戴慧慧,田小华,熊苗,等. 肠道益生菌联合蓝光照射治疗新生儿病理性黄疸的疗效及对患儿免疫功能的临床疗效观察[J]. 数理医药学杂志,2022,35(9):1357-1359.

[4]赖颖瑜,陶威,吴永忠. 蓝光联合益生菌治疗新生儿黄疸的效果研究[J]. 中国实用医药,2022,17(19):51-54.

[5]陈芳芳,张静,吕俊英,等. 益生菌制剂分别联合间歇和持续蓝光治疗新生儿黄疸的临床效果[J]. 中国妇幼保健,2022,37(13):2400-2403.

[6]侍海棠,杨婷婷,刘静,等. 早期间歇蓝光照射联合益生菌黄疸茵陈颗粒治疗新生儿黄疸对免疫能力黄疸指数及临床疗效的影响[J]. 河北医学,2022,28(6):924-929.

[7]姜妍,尹小兵,钟慧,等. 益生菌配合蓝光照射应用于新生儿黄疸的Meta分析[J]. 护理实践与研究,2022,19(11):1698-1703.

[8]毕兰芳,曲艳杰,高淑青,等. 益生菌联合茵栀黄及蓝光治疗新生儿高胆红素血症的Meta分析[J]. 包头医学院学报,2022,38(4):57-61,96.

[9]陈芳芳,李崇寿,倪王平. 益生菌联合蓝光照射治疗新生儿黄疸的临床效果及对患儿营养状况的改善作用[J]. 中国妇幼保健,2022,37(6):1012-1014.