1 一般资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2020年1月—2023年6月某医院精神科收治的住院患者62例病历资料,按照随机数字表法将患者分为实验组与对比组,每组各有患者31 例。实验组中有男患者22例,女患者9例;年龄最高者68岁,最低者16岁,平均(41.52±3.28)岁;病程最长值为13年,最短值为1个月,平均(7.26±0.36)年;疾病类型为精神分裂症的有5例,心境障碍的有3例,精神障碍的有2例,其他的有2例。对比组中有男患者22例,女患者9例,年龄最高者66岁,最低者18岁,平均(41.61±3.52)岁,病程最长值为12年,最短值为1个月,平均(7.14±0.33)年;疾病类型为精神分裂症的有5例,心境障碍的有3例,精神障碍的有3例,其他的有1例。统计学分析后可知,实验组与对比组患者上述资料一致性较强,并无显著性统计学差异,P>0.05。本研究经医院伦理委员会审批通过。

1.2 方法

从不良事件上报系统和住院病历资料收集外逃患者相关信息,询问患者发生外逃时的当班人员,采取回顾性分析方法,对15例外逃事件进行分析,分析与外逃相关的因素,包括年龄、性别、文化程度、是否有外逃史、有无陪护、自理能力、外逃前的症状、外逃造成的后果等资料。

1.2.1强化入院评估

在患者入院之后要根据患者的情绪、躯体状态以及精神症状、配合程度等对其潜在风险进行评估,将其分为高、中、低三个风险等级,并将高风险患者作为重点的管理对象,实时关注其是否有异常行为出现,做好安全防护措施。同时,也要针对患者的外逃倾向进行评估,如果发现其具有外逃倾向,则需要做好卫生间、窗户、水房等一些容易出现安全隐患地区的防护工作,提前预计患者的出逃路线,并进行严格监控,以避免外逃情况的发生。

1.2.2合理规划交接班

在每次交接班的过程中均需要做好患者人数的清点工作,对于重点管理对象则需要做好床头交接工作。一般病房巡视工作要加强,每隔10-15分钟要巡视一次,在夜间也要避免长时间不巡视病房情况的出现,如果听到任何异常的响动则需要立即查看,避免患者借助夜色外逃。

1.2.3加强安全护理培训

每年要开展6-8次安全培训,主要内容为总结工作中发生的安全差错与问题,并通过典型案例分析来增强每一位护理人员的安全意识与防范意识,尤其是新上岗的工作人员,更要对其加强培训,保证安全理念深入人心。同时要根据安全护理培训内容严格落实考核与奖惩制度,明确每一位护理人员的岗位责任。

1.2.4心理疏导

在与患者沟通、交流的过程中要态度亲切与温和,切记不可带有轻视、讽刺的表情,并及时掌握患者的心理、情绪状态,给予其足够的安慰和支持,取得其信任并建立良好的关系。同时,也要从患者角度出发考虑问题,在护理中加入可以引导患者形成积极心理和情绪状态的内容,多给予其鼓励和肯定,强化心理疏导,让患者治疗信心得到加强。在此基础上,也可以根据患者的年龄、性格等安排一些交际活动,让其不良心理情绪得到转移和缓解。

1.2.5健康教育

护理人员要针对患者与家属加强健康教育,包括发病原因、症状、治疗与预后改善方法等,让家属掌握患者的控制、管理能力,并让家属给予患者足够的关心、照顾与爱护。同时,也要帮助患者正确地认识疾病,让其知道按照医嘱服用药物对于疾病治疗、控制的重要性,坚持“发药到手、咽下再走”的原则。

1.2.6出逃后干预

无论是多么全面的护理服务都不可能保证万无一失,也就是说,经过上述护理服务后,精神科患者依然可能出现外逃的情况,因此要提前制定好出逃后的干预措施。护理人员在发现患者出逃后要立即告知病区的相关领导,并对患者的外逃方向等进行分析,马上组织人员寻找。之后立即通知其家人,并寻求相关单位的协助,避免动作过大,尽可能不要让其他患者知道,以避免影响他人情绪。寻回出逃患者后要热情接待,亲切地安慰,不能有任何的指责与恐吓,要将其作为重点管理人群,进行严密的观察,加强护理与管理。

1.3评价指标

本次实验研究观察、评价指标分别为精神科患者外逃原因以及两组患者外逃发生率、护理前后临床症状评分以及生活质量。临床症状评分借助症状自评量表[1]进行评价,所包括的评价内容有人际关系敏感度、情感障碍、精神病症,每一个项目的评价最高分均为5分,患者临床症状严重程度与评分之间呈正相关关系。生活质量的评价借助生活质量综合评定问卷[2]实现,包括的评价维度有心理健康、躯体健康、社会功能以及物质生活,每一个维度的评价最高分均为25分,评分与患者生活水平、质量之间呈正相关关系。

1.3统计学方法

数据运用SPSS22.0统计学软件分析;计数资料以n(%)表示,采用χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

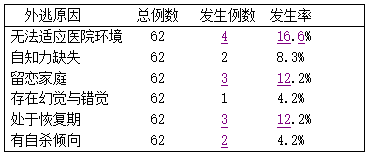

2.1本研究中共有患者62例,其中有15例患者出现外逃情况,总外逃发生率为25.0%,其具体外逃原因详见表1。

表1 精神科患者外逃原因分析

2.2本研究中共有8例患者出现外逃情况,其中实验组31例患者中仅有2例外逃,外逃发生率为8.3%;对比组31例患者中有13例患者外逃,外逃发生率为41.7%;对比分析后可知,实验组患者外逃发生率明显低于对比组患者(χ2=15.033;P=0.018)。

2.3两组患者护理前临床症状评分并无显著差异,P>0.05;护理后,实验组患者临床症状评分明显低于对比组患者,P<0.05。

2.4护理前,两组患者生活质量基本相同,并无显著统计学差异,P>0.05;实验组患者护理后生活质量显著高于对比组患者,两组患者存在显著性统计学差异,P<0.05。

3讨论

精神疾病多为慢性复发性疾病,病程迁延,服药疗程较长,在医院就诊或住院治疗后,需要回归社区进行服药和监管。某些患者的消极状态、自杀倾向或者是在治疗一段时间后认为自己已经恢复均可能导致患者出现外逃。了解精神科患者出现外逃的原因后就需要进行针对性的干预工作,这时就需要护理人员给予患者针对性且全面的护理服务,其中综合护理干预就是较为理想的一种护理方法,其是在常规护理理念上发展而来的一种新型护理模式,将优质性、针对性、系统性以及全面性集合于一体,满足了不同患者的护理需求[3]。在为精神科患者实施综合护理干预的过程中主要运用的护理措施涉及强化入院评估、合理规划交接班、加强安全护理培训、心理疏导、健康教育以及出逃后干预,既可以做好患者的评估工作,了解其出逃的可能性,同时也通过合理的交接班避免给患者的外逃提供机会,通过安全护理培训将安全管理理念渗入到每一位护理人员的工作中,让其掌握重点安全护理内容。在此基础上,心理疏导、健康教育可以让患者情绪得到纾解,取得其配合与信任,而出逃后干预则保证了可以及时找到患者并进行安抚,通过加强管理避免其因为再次回到医院产生强烈应激心理,减少再次出逃情况的出现,具有较为理想的护理效果与价值。

综上所述,导致精神科患者外逃的原因有很多,对其进行针对性分析后,通过综合护理干预可以减少外逃情况的出现,并促进患者临床症状的改善与生活质量的提升,发挥着较为理想的护理作用。

参考文献:

[1] 姜蓓.精神科病人外逃原因分析及护理对策[J]. 青海医药杂志,2012,42(4):34-35.

[2] 陈桂芳,甘介春,陈祖金,等 .精神病人外逃原因、方式及预防和补救措施[J].中国中医药咨讯,2010,2(15):201.

[3] 杨金花,王世茹,陈慧雯.精神科护理不良事件的原因分析及对策[J].中国卫生产业,2015,23(20):175-177.