一、绪论

长江是中华民族的母亲河,是中华民族的摇篮,其具有重要的战略意义和价值。目前,长江流域水质污染、生态恶化、水土流失、旱涝灾害严重,因此,及时解决长江流域突出问题已迫在眉睫。2020年12月26日,第十三届全国人大常委会第二十四次会议审议并通过了《中华人民共和国长江保护法》,其于2021年3月1日起实行,因此,中国第一部流域立法让长江流域有法可依。

制度的生命在于公众知晓,在于实施,为正确推动《长江保护法》的适用,国内学术界掀起了研究《长江保护法》热潮,此次我国首部流域立法,开创我国流域立法先河,从分散的立法模式到综合的管理立法模式,其具有方向标意义。然而在实践中,依然缺乏对此次《长江保护法》综合立法模式的更进一步剖析,笔者希望通过对其探讨,以期完善和促进《长江保护法》的适用。

二、国内研究综述

笔者查阅了大量文献,就目前国内关于流域立法的研究状况来看,我国的流域立法开始于20世纪80年代中后期,对流域立法研究的时间相对于域外国家来说,起步晚,时间短,多数学者都是针对某一特定领域的研究,针对流域综合管理立法探析还比较少。吴昂、黄锡学者在流域生态环境功能区制度的整合与建构——以《长江保护法》制定为契机一文中指出,我国江河流域生态环境的复杂现状决定了必须采用分区治理方案,因此,有必要利用《长江保护法》制定的契机构建流域生态环境功能区制度1。2020年,熊敏瑞,李昭阳两位教授2在长江流域生态环境立法问题研究——以长江大保护为背景一文中指出,关于长江流域问题研究的热点主要有专门综合立法、 流域管理体制、流域生态环境治理等几个方面。中国政法大学法学院郎配娟教授则主张3我国流域立法模式应当选择结合式流域立法模式,其是“水事综合立法+流域特别立法+流域专项立法”的立法模式的综合。2021年,我国首部流域立法《长江保护法》的正式通过,意味着我国综合立法模式初步形成。

三、国外研究综述

笔者查阅了知网,关于域外国家流域立法多见与国内学者的阐述,例如,王晓亮教授的《中外流域管理比较研究》一文中,他对比分析我国与国外的流域管理,并以英、法等欧洲国家为代表,剖析其流域一体化治理体制,英、法等欧洲国家流域的具体管理模式,都经历了分散型到集中型4。国外流域的这些管理立法制度的建设为我国流域综合管理立法提供许多可供借鉴的实例参考。

四、流域立法模式概述

此次论文针对流域立法模式讨论,需要明晰流域立法模式的相关概念,厘清其发展脉络,探析其真正的内涵。

4.1流域

《现代汉语辞海》解释流域:“地表水及地下水分水线所包围的集水区域的总称”,通俗讲,流域是指自然形成的河流的主干和支干流经过的所有区域。

4.2立法模式

流域立法模式是指根据特定流域进行的立法,一个国家采取什么样的立法模式,其一般是根据所在国的经济、政治、文化、习俗等决定的,其具有不同的特点,比如发展性和历史性。

4.3流域立法模式的分类

在20世纪80年代以前,流域概念尚无法用法律去定义它,其立法模式更谈不上,进入20世界中后期,经过多年的不懈努力,流域立法取得小有成效。我国针对流域立法模式,主要有分散的立法模式与此次通过的《长江保护法》为代表的综合管理模式。

五、域外流域立法模式简介

5.1美国的流域立法

20世纪中后期以来,随着流域立法理念的崛起,美国制定流域立法,其是最早进行流域立法的国家之一,以期实现其流域的经济和社会的可持续发展。比较典型的是美国的田纳西河流域的治理,该地区地跨7个州,曾一度被认为是最贫穷的一个地区,其后,美国总统罗斯福努力实行“新政”推动该地区改革,通过了《田纳西河流域管理局法》。美国,针对流域立法其明显有其自身的特征,起先,是针对不同的流域制定不同的立法,具有针对性和专门性,但缺乏适用于全国范围内的立法,比如1965年,美国通过了其历史上第一部综合性流域立法《水资源规划法》,再者比如《土地法》《采矿法》等体现其联邦制国家的特点。

5.2日本的流域立法

日本因为其特殊的地理位置,国土面积较小、地势比较平坦的岛国、自然资源分配不均、洪涝灾害频发,流域立法的主要目的就是为防洪,因此,1896年,日本颁布了《河川法》。

明治维新后,日本成为中央集权的国家,就开始对流域立法进行统一的管理,其后随着日本经济的快速发展,又颁布了《水资源开发促进法》《水资源开发公团法》、《水源地域对策特别措施法》《水循环基本法》等多部法律。其共同构成日本流域立法的完整法律体系。

5.3总结

纵观美国、日本等域外国家流域立法,虽属不同国家,具有不同国情,但其流域立法模式具有共性,其都是从原来的先污染到后来的治理,从简单的区域立法到综合管理的一个转变过程,慢慢摸索并根据各自不同的国情指定出最适合本国的流域立法模式。

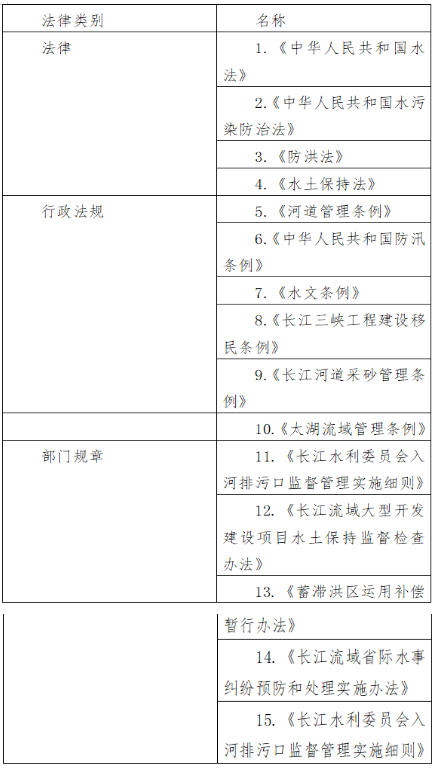

六、分散立法模式及其困境

我国的长江流域治理起先主要采用的是分散立法模式,根据长江流域出现的特定问题给出相应的法律解决措施,根据武汉大学环境法研究所南景毓教授的《长江流域立法的模式之变:从分散立法到综合立法》5一文中可以知道,具体而言,在国家立法层面,长江流域的治理主要依靠我国水法、防洪法、水土保持法、水污染防治法4部法律,防汛条例、抗旱条例、 河道管理条例等12件行政法规和47部部门规章。因数量庞大,下表一概括列举,这些法律、行政法规、部门规章、地方政府规章和其他规范性文件共同构成长江流域的法律体系。

表一

6.1困境

根据表一和前所述,针对长江流域的立法也是不少,但其主要是针对特定领域的立法,是以单项的环境要素展开的立法,是以长江流域生态系统中薄弱的环节为目标而制定,但缺乏整体的利用、保护等统筹规划,缺乏一部专门调整长江流域资源开发与生态环境保护的综合性法律。

其二,其管理体制混乱,存在“九龙治水”的现象,分散立法模式有其独特的方法,不同部门、不同行业制定流域管理目标以自身为出发点 ,忽视了流域的综合性,行政管理部门职能也相对混乱,交叉重叠。一旦发生相应冲突,会出现互相推诿等现象。

其三,从上诉图表一可以知道环境立法与资源立法相分离,这种分散的立法模式,无法协调长江流域内资源的开发、利用与保护,而且,各种法律法规、规章之间衔接出现问题,甚至出现权利冲突,无法适应长江流域的整体发展,因此,迫切需要改革,制定一部适应长江流域综合治理与生态环境保护的法律。

七、综合立法模式

良法是善治的前提。此次《长江保护法》的颁布,是我国流域立法的全新转化,开启了综合立法模式的时代。传统的流域立法包括流域专门法、流域单行法、流域综合法和流域管理法。此次流域综合立法模式的提出,大大创新了我国的流域治理,虽然国内外学界对这种综合立法模式并没有更加科学化、规范化的定义,但其仍然具有亮点。

其二,建立流域协调机制,俗话说“不谋全局者,不足谋一域”。《长江保护法》解决了过去的“九龙治水”现象,使整个流域内协调一致,共同促进长江流域的发展,此外,还注重流域的修养生息、加强长江资源保护、完善污染防治措施、推行生态保护补偿、实行最严格法律责任、强化政府管理责任。重视了流域的综合效益,协调了流域的生态效益、社会效益和经济效益。促使其共同发展。从整体上保护长江流域的环境、经济、社会、生态等方面。此种,模式更加有利于长江流域的治理与开发。

八、总结

通过上诉比较,分散的立法模式由于其自身局限性,还原主义方法论存在的缺陷和由于我国长江流域自身的实际情况,分散的立法模式在长江流域的治理并不合适,不能有效协调统一长江流域内的治理,因此此次《长江保护法》颁布选择综合立法模式是一个明智的选择。

1 吴昂,黄锡生.流域生态环境功能区制度的整合与建构——以《长江保护法》制定为契机[J].学习与实践,2019(08):5-16.

2 熊敏瑞,李昭阳.长江流域生态环境立法问题研究——以长江大保护为背景[J].生态经济,2020,36(10):185-189.

3 郎佩娟.我国流域立法模式的合理选择与实现路径[J].北京行政学院学报,2012年第3期,第96页-第100页。

4 王晓亮.中外流域管理比较研究[J].环境科学导刊,2011年第1期,第15页-第19页。

5 南景毓.长江流域立法的模式之变:从分散立法到综合立法[J].广西社会科学,2020年第8期,第115页-第119页。

作者简介:易陈娟(1998-),女,汉族,四川达州人,硕士研究生在读,研究方向:法律非法学(宪法与行政法)。