新生儿溶血病是儿科常见的一种病症,多数是因母体与胎儿血型不合而引起的一种免疫性溶血疾病,通常以ABO溶血较为常见[1]。当前,输血是临床治疗该疾病的常用手段,但选择常规同型输血往往会加重患儿的溶血反应,对患儿生命安全造成极大威胁。为此,采用一种相对快速、准确的输血前检验方法尤为重要,可在最大程度上保障患儿的输血安全[2]。微柱凝胶技术与凝聚胺技术是国内临床进行交叉配血检验最为常用的两种技术手段。其中,微柱凝胶技术通常用于实验室,属于一种应用广泛的红细胞血型血清学检测技术,该种技术的检验结果准确,且便于医护人员判断,能够有效消除传统检验方法中人为因素的干扰[3]。凝聚胺技术虽具有操作简单,检验快速等特点,但在实际检验过程中,受肝素、冷凝集素的影响较大,极易受到人为因素的干扰[4]。基于此,本研究主要就ABO新生儿溶血病患儿输血前检验中微柱凝胶技术的应用价值做如下报道。

1资料与方法

1.1一般资料

研究对象为我院于2020年7月~2022年6月收治的42例ABO新生儿溶血病患儿。性别男24例,女18例,日龄1~5d,平均(2.45±0.69)d;体质量2.45~3.26kg,平均(3.08±0.15)kg。直接抗人球蛋白试验结果显示,阳性患儿与阴性患儿各为21例。纳入标准:①符合《溶血性输血反应的诊断与治疗》[5]中ABO新生儿溶血病诊断标准与输血指征;②患儿母亲血型为O型;③患儿及其母亲RhD血型均呈阳性;④患儿一般资料完善;⑤患儿家属自愿在知情同意书上签字。排除标准:①合并先天性心脏病及家族遗传病;②患儿体重<2kg;③患有其他严重器质性病变;④存在严重药物过敏史。

1.2方法

(1)采集患儿血液标本,以2000r/min的速度进行离心,连续10min,对血清与红细胞实施分离,采用浓度为0.9%的氯化钠溶液充分洗涤红细胞,将其制备为3%细胞悬液,用于血清学三项检查。抽取1ml红细胞悬液,添加至相同体积的0.9%氯化钠溶液当中,在医用TO一3B型离心机上孵育10min,然后以3000r/min离心2min,完整的收集放散液,用于微柱凝胶技术与凝聚胺技术的主侧交叉配血检验,要求相关操作人员严格根据国家标准与相关规范展开具体相应操作。

(2)凝聚胺技术:采集患儿血液样本与同型红细胞血液标本,于试管内,加入1滴配型红细胞悬液与2滴血清,或加入0.7ml低离子介质与红细胞放散液,充分摇晃均匀后,添加2滴聚凝胺溶液,进行离心10s,将上清液清除后,轻轻摇晃试管,观察红细胞是否凝聚,若红细胞仍未凝聚,需重复上述操作;待红细胞凝集后,在试管中添加2滴重悬液,充分摇均后观察相关结果。

(3)微柱凝胶技术:采集患儿血样后,使用微柱凝胶试剂卡做出明确标记,将其放入凝胶试管中,经专业离心机进行离心,离心5min后观察最终结果。上述操作均要严格执行《全国临床检验操作规程》中交叉配血试验具体的流程与标准。

1.3观察指标

(1)分析患儿血清学3项试验诊断结果;

(2)分析患儿直接抗人球蛋白试验类型与血清、放散液交叉配血结果;

(3)对比血清微柱凝胶技术与凝聚胺技术配血结果;

(4)对比放散液微柱凝胶技术与凝聚胺技术配血结果。

1.4统计学分析

采用SPSS 20.0软件处理此研究数据,计数资料用(%)表示,用χ2检验;计量资料用均数±标准差表示,交叉配血结果均采用Kappa一致性检验,K值代表一致性的强弱程度,K<0.00代表一致性极差,0.00~0.20代表一致性较差,0.21~0.40代表一致性一般,0.41~0.60代表一致性中度,0.61~0.80代表一致性高度,0.81~1.00代表一致性极强。P<0.05差异具有统计学意义。

2结果

2.1血清学3项试验诊断结果分析

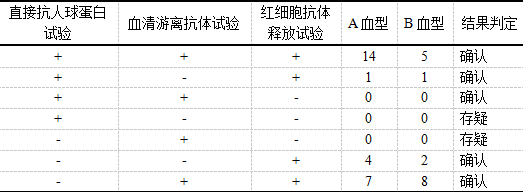

42例患儿均证实为ABO新生儿溶血病,直接抗人球蛋白试验检测阳性率为50.00%(21/42)、血清游离抗体试验检测阳性率为80.95%(34/42)、红细胞抗体释放试验检测阳性率为100.00%(42/42),见表1。

表1血清学3项试验诊断结果分析[n(%)] 2.2直接抗人球蛋白试验类型与血清、放散液交叉配血结果分析

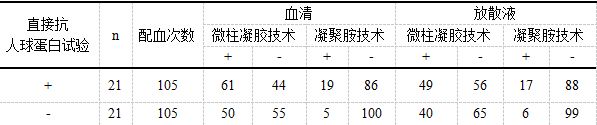

2.2直接抗人球蛋白试验类型与血清、放散液交叉配血结果分析

患儿血清交叉配血中微柱凝胶技术检测不合格率为52.86%(111/210),高于凝聚胺技术的11.43%(24/210)(χ2=40.533,P<0.05);患儿放散液交叉配血中微柱凝胶技术检测不合格率为42.38%(89/210),高于凝聚胺技术的10.95%(23/210)(χ2=24.669,P<0.05),见表2。

表2直接抗人球蛋白试验类型与血清、放散液交叉配血结果分析 2.3对比血清微柱凝胶技术与凝聚胺技术配血结果

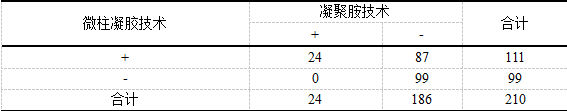

2.3对比血清微柱凝胶技术与凝聚胺技术配血结果

血清凝聚胺技术检验结果呈阳性,微柱凝胶技术检验结果均呈阳性,两种技术检验结果的一致性较差(K=0.196,P<0.05),血清微柱凝胶技术与凝聚胺技术检验漏诊率为0.00%,误诊率为46.77%。见表3。

表3对比血清微柱凝胶技术与凝聚胺技术配血结果[n(%)] 2.4对比放散液微柱凝胶技术与凝聚胺技术配血结果

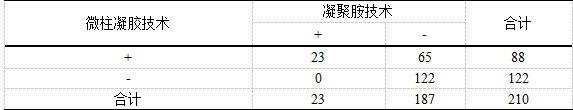

2.4对比放散液微柱凝胶技术与凝聚胺技术配血结果

放散液凝聚胺技术检验结果呈阳性,微柱凝胶技术检验结果均呈阳性,二者检验结果的一致性较差(K=0.204,P<0.05),血清微柱凝胶技术与凝聚胺技术检验漏诊率为0.00%,误诊率为34.76%。见表4。

表3对比放散液微柱凝胶技术与凝聚胺技术配血结果[n(%)] 3讨论

3讨论

新生儿溶血病的临床症状多表现为不同程度的黄疸与贫血,症状严重时,极易诱发胆红素脑病,危及患儿生命安全[6]。为此,尽早诊断与评估新生儿溶血病患儿病情,输血前进行交叉配血检验,可显著提升临床疗效,改善患儿预后。在输血前,因ABO新生儿溶血病患儿身体内含有来自于母体的溶血性IgG型不规则抗体,此抗体在患儿体内会自行分离出来,进入血液,附着在红细胞内[7],为此,临床诊断新生儿溶血病时,通常会对患儿同时进行直接抗人球蛋白试验、血清游离抗体试验、红细胞抗体释放试验,以保证鉴别的准确性。本研究中,42例患儿通过上述3项试验检测,均被确诊为ABO新生儿溶血病,直接抗人球蛋白试验、红细胞抗体释放试验的阳性检出率分别为50.00%(21/42)、80.95%(34/42)、100.00%(42/42)。这一结果显示,ABO新生儿溶血病诊断中,红细胞抗体释放试验的阳性检出率最高,为保证诊断结果的准确性与可信度,应综合3项试验检测结果对诊断结果进行判读。

受患儿个体差异这一因素的影响,不同患儿体内的红细胞血型抗原表达强度存在明显不同,加之患儿被动接受输血治疗过程中,输入的溶血性抗体性质与数量也存在较大差异。因此,在输血前,若不对患儿血液样本进行准确的交叉配血检验,就会影响到患儿输血的安全性。本研究中,采用微柱凝胶技术与凝聚胺技术同时对,ABO新生儿溶血病患儿进行输血前交叉配血检测,结果显示,微柱凝胶技术在血清与放散液交叉配血中的检验不合格率均明显高于凝聚胺技术,且两种技术在血清及放散液交叉配血检验中的检验结果具有较差一致性,此结果与张士跃[8]研究结论相一致。究其原因如下:凝聚胺技术主要是借助凝聚胺自身具备的带正电荷这一特点,与红细胞结合后,可明显减少红细胞表层的电荷数,促使红细胞在短时间内发生非特异性聚集,此时利用凝聚胺与相对溶液中所携带的正电荷,就可让非特性凝集红细胞迅速分散开,进而达到良好的检测效果。但在具体操作中,因抗原抗体具有特异性,散开难度较大,因此该种检验技术的灵敏度并不高。同时,凝聚胺技术的检验时间较长,不适合用于紧急输血。而微柱凝胶技术作为一种相对先进的新型血型血清学技术,其作用原理是将与血清学标准相符的稀释液制备成凝胶后,灌注到微管柱中,令微柱中的红细胞凝胶颗粒分子充分过滤,并将凝集好的红细胞完整的保留在微柱内,以便对凝集反应结果进行确定。此种技术检验结果相对直观,具有较强的特异性,能够有效排除人为因素对检验结果造成的干扰,检验准确度较高。另外,凝聚胺技术在实际操作中,对抗体浓度的要求偏高,一旦抗体浓度达不到凝聚胺技术检测的具体要求时,检测结果就会呈现为假阴性,导致临床漏检情况的发生。因此,微柱凝胶技术与凝聚胺技术检验结果的一致性较差,而微柱凝胶技术在ABO新生儿溶血病患儿输血前检验中的准确性与灵敏度要明显高于凝聚胺技术。但微柱凝胶技术在临床应用中也存在一定不足,如无法明确地分辨出红细胞内存在的不完全抗体,因此也无法保证此项技术的检验结果百分之百的准确。为确保ABO新生儿溶血病患儿输血的安全性,建议临床在使用微柱凝胶技术时,联合3项诊断试验进行辅助检测,避免发生输血事故。

综上所述,在ABO新生儿溶血病患儿输血前检验中,微柱凝胶技术的检验准确度较高,具有较高的应用价值,可为此类患儿的输血治疗提供可靠参考与科学指导,确保患儿配血安全。但由于微柱凝胶技术在实际应用中存在一定不足,因此无法取代凝聚胺技术,这就要求临床检验人员在ABO新生儿溶血病患儿输血检验前联合直接抗人球蛋白试验进行辅助检验,并根据患儿免疫学特征与生理特点,采用多种方法对抗原抗体进行联合排查与检验,进一步降低输血风险。

参考文献

[1]王晓宁,赵震,孙岩,等.脐带血在ABO新生儿溶血病检测中的应用[J].中国实验诊断学,2020,24(9):1519-1520.

[2]康丹,郝一文.新生儿ABO溶血病血型血清学检测回顾性分析[J].中国输血杂志,2021,34(3):256-258.

[3]潘柳燕.分析微柱凝胶技术(微柱凝胶技术)在ABO新生儿溶血病(HDN)患儿输血检验中的应用效果[J].家有孕宝,2021,3(2):27.

[4]陈建萍,李琼芳,董伟群.ABO系统新生儿溶血病患儿采用微孔板凝聚胺技术与微柱凝胶技术在交叉配血中的检验价值[J].人人健康,2021(5):72-73.

[5]刘春梅.溶血性输血反应的诊断与治疗[J].中西医结合心血管病电子杂志,2017,5(1):2.

[6]刘榕孜.新生儿溶血病产前诊断的研究现状和进展[J].国际检验医学杂志,2021,43(17):2161-2164.

[7]梁振国,范贞,庞新丰,等.IgG抗体效价及亚型对母婴ABO血型不合新生儿溶血病的诊断价值[J].检验医学与临床,2021,19(2):175-178.

[8]张士跃.微柱凝胶技术在ABO新生儿溶血病患儿输血前检验中的应用分析[J].检验医学与临床,2020,17(1):126-128.