心胸血管外科在医院中是重要科室,患者以肺部疾病、呼吸系统疾病、心脏疾病等为主,病情严重的患者一般需要进行手术治疗,可以达到良好的临床疗效。但是手术存在创伤,手术时间比较长,加之大部分为老年患者,本身的组织愈合能力、代谢调节能力、免疫力、器官功能等减退,所以术后更容易发生并发症,还会降低呼吸功能,影响术后康复效果。因此,为了确保手术顺利完成,并达到预期的康复效果,要在围手术期做好相关护理工作。早期护理干预是一种以优化术后康复效果为目标的护理模式,针对性的干预措施贯穿手术前后,清除各种对影响康复的危险因子,实现康复目标。本院为了确定在心胸血管外科手术中这一护理模式的应用效果,总结临床经验,而进行了此次研究,报告如下:

1 资料和方法

1.1 一般资料

参与到本次研究的78例患者均筛选自2021年2月-2022年2月,是同期在本院实施心胸血管外科手术治疗者。研究分组时采用数字表法,分为试验组和参照组,每组39例患者,其中试验组患者年龄36-78岁,均值(55.63±4.75)岁,其中17例为女患、22例为男患,手术类型:8例食管手术、8例肺部手术、7例纵膈手术、5例腹主动脉瘤手术、7例深静脉血栓手术、4例其它手术;参照组患者年龄35-76岁,均值(55.17±4.24)岁,其中16例为女患、23例为男患,手术类型:7例食管手术、10例肺部手术、8例纵膈手术、5例腹主动脉瘤手术、6例深静脉血栓手术、3例其它手术。各组患者上述基本数据之间具有明显差异(P>0.05),有可比性;同时,本次研究已经获得医院伦理委员会批准。

1.1.1 纳入标准:①符合心胸血管外科手术标准;②无认知功能障碍,无精神疾病史;③为患者和家属说明研究详情后,同意签订协议书加入研究。

1.1.2 排除标准:①有严重的外伤史者;②伴随脑血管疾病,或有相关疾病史者;③严重的肾脏、肝脏等器官疾病者。

1.2 方法

参照组患者应用基础护理措施,内容:术前协助完善相关检查项目;术前进行知识宣教,告知相关注意事项;术后监测患者生命指标及病情发展;指导患者术后规范用药、早期运动、合理饮食等。

试验组患者则采用早期护理干预,具体措施如下:

1.2.1 护理方案制定:手术前综合评估患者的病情,并结合实际情况制定护理方案,坚持以患者为中心的原则,方案制定中将患者的体验和感受放在首位;在执行过程中也需不断的根据患者具体变化做调整,优化护理措施。

1.2.2 术前心理干预:与患者和家属充分交流,并以最优的沟通方式讲解手术安全性、手术流程、术后注意事项等;患者及家属对相关知识有充分认识后,才能做好心理准备,减轻对手术的恐惧感和紧张感,提高康复信心,避免不良情绪对手术及术后康复产生影响。

1.2.3 术前训练:手术前指导患者进行有效排痰训和呼吸功能训练,这样能够提升呼吸能力,确保术中呼吸畅通,减少呼吸能耗,也有利于呼吸频率在术后更快的恢复。

1.2.4 并发症预防性护理:医护人员在手术前为患者和家属介绍发生率较高的并发症,提高其风险防范意识;同时,护理人员也需要提前制定应对术后并发症的准备,患者在术后有异常症状时,立即安抚情绪,并告知医生,积极处理,确保患者生命安全。

1.2.5 术后无菌控制:术后更换敷料等各项护理操作均需要严格执行无菌化原则,同时每天对病房进行清洁、消毒,降低伤口感染率。

1.2.6 术后疼痛护理:麻醉消退后患者会出现不同程度的疼痛感受,可以通过转移注意力的方式减轻疼痛,比如:进行听歌、看电视等娱乐活动;还可以通过肢体按摩来缓解不适感。

1.2.7 术后用药指导:术后患者还需要持续的用药治疗,不同患者所用药物不同,所以需要将药物相关知识告知患者,让患者熟知正确的用药方法;并了解可能出现的药物不良反应,做好自我监测,有不适症状时第一时间告知医生做对症处理。

1.2.8 术后康复指导:①呼吸功能训练:护理人员示范呼唇呼吸、腹式呼吸方法,以及呼吸保健操,再指导患者自行练习。还要指导患者在咳嗽时用手保护好伤口,进行有效咳痰,排出分泌物;如果痰液黏稠可以先进行雾化,经过稀释的痰液更容易排出;若患者自行排痰困难,可以在其呼气时叩击胸背,通过气流作用,将松动的分泌物排出。②运动功能训练:监测患者术后恢复进度,指导患者进行正确的运动锻炼,包括:翻身坐起训练、躯干肌主动训练、被动摆髋训练、主动摆髋训练、关节活动训练等;还要有顺序、有目的性的展开下肢持重训练,加快机体功能康复速度。但在训练时要循序渐进的展开,运动强度和运动量要符合患者身体恢复情况,避免运动过度或过度劳累。

1.2.9 术后生活指导:强调术后需要注意的事项,尤其是生活中的各种禁忌事项要积极配合。比如:禁止进食辛辣、刺激性食物,禁烟禁酒,禁止熬夜;而是保持规律的生活,每天睡眠充足,饮食要清淡,多进食富含微量元素的食物,限制高盐饮食,并控制脂肪和蛋白质摄入。

1.3 观察指标

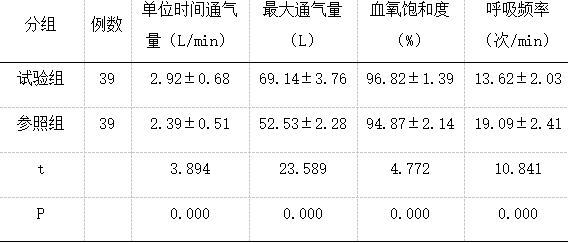

1.3.1 术后10天对各组患者展开呼吸功能评估,指标包括:单位时间通气量、肺部最大通气量、血氧饱和度、呼吸频率。

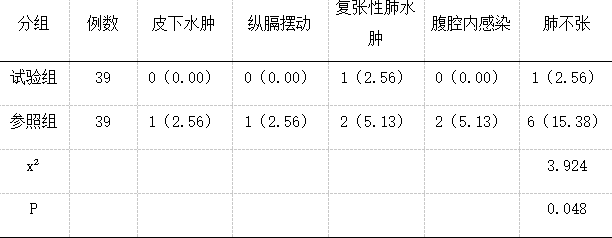

1.3.2 统计各组患者术后相关并发症出现情况,包括:皮下水肿、纵膈摆动、复张性肺水肿、腹腔内感染、肺不张等。

1.3.3 术后3个月对各组患者展开生活质量测评,测量量表为健康状况调查简表(SF-36),分为八个测评项目,分别是精神健康、情感职能、生理职能、生理功能、社会功能、躯体疼痛、活力、总体健康,根据患者健康程度进行测评,每一项的最高评分均为100分,生活质量好得分高。

1.4 统计学分析

用SPSS24.0软件整理数据,计量资料的检验方法为t,用(x̄±s)描述,计数资料的检验方法为x²,用率(%)表示,检验值P<0.05时,统计学意义成立。

2 结果

2.1 对比各组患者术后呼吸功能相关指标情况

试验组患者术后10天各项呼吸功能评估指标均优于参照组,统计学意义成立(P<0.05)。见表1

表1 对比各组患者术后呼吸功能相关指标情况(x̄±s) 2.2 对比各组患者术后各种并发症发生率

2.2 对比各组患者术后各种并发症发生率

试验组术后仅有2.56%的患者发生并发症,与参照组的15.38%之间存在显著差异(P<0.05)。见表2

表2 对比各组患者术后各种并发症发生率(n,%) 2.3 对比各组患者术后生活质量评分

2.3 对比各组患者术后生活质量评分

试验组患者术后3个月生活质量量表中的各指标评分均高于参照组,统计学意义成立(P<0.05)。见表3

表2 对比各组患者术后生活质量评分(x̄±s,分)

3 讨论

3 讨论

心胸血管外科手术患者,大部分是病情严重、保守治疗无效者,通过手术可以去除病灶,但是手术部位特殊,术后需要慢长的恢复过程,在此期间存在非常多的不安全因素,会对患者康复效果产生影响,不利于患者术后生活质量恢复,甚至导致预后不良。所以,要在临床护理中通过有效的措施,对各种潜在风险因素进行干预,最大程度减少并发症,即便是发生也能及时发现、及时干预,降低并发症带来的负面影响,从而为患者术后康复奠定基础。为了达到这样的目的,就要有科学的护理方式,以保证护理质量;同时,护理人员也要拥有夯实的技术水平和理论知识,并具备较强的人文护理理念,在护理中尽职尽责,并保持严谨的态度,才能严格执行护理方案,为患者术后康复保驾护航。

早期护理干预是在“早期康复”基础上发展出来护理方式,受到患者和医护人员广泛青睐,与手术治疗相配合,形成一套系统化的治疗程序。护理中以患者为中心,并在各种不良事件发生前的早期阶段,就开始进行生理和心理多方面干预,比如:术前的排痰和呼吸功能训练,能保障术中患者呼吸能力,降低手术风险;术前并发症预防及无菌控制等措施,可以让患者远离会影响康复效果的危险因子,减少各种并发症的发生风险,为优化康复效果提供条件。在本次研究中,进行早期护理干预的试验组患者,术后10天的单位时间通气量、最大通气量、血氧饱和度、呼吸频率恢复效果均优于参照组(P<0.05);术后3个月的生活质量SF-36量表评分高于参照组(P<0.05);而并发症发生率却低于参照组(P<0.05)。说明,早期康复护理干预措施的运用,有助于改善患者术后呼吸功能,减少术后并发症,提高术后生活质量。

综上所述,心胸血管外科手术患者进行早期护理干预,能够提升康复治疗效果,值得全方位推广。