吞咽功能障碍是脑中风病人最常见的后遗症,其主要原因是营养不足、吞咽误吸、吸入性肺炎等,严重时会危及病人的生命。脑卒中后吞咽障碍的预防和治疗是临床治疗中的一个难点。日常的吞咽功能锻炼包括发声、进食调整、舌肌功能锻炼、咽部反射训练、唇舌运动训练、味觉训练、冷、热刺激训练等。但是,仅靠吞咽功能的训练很难使其恢复正常。因此,寻找有效的中西医结合治疗方法治疗脑卒中后吞咽障碍是今后吞咽功能康复的一个重要方向。腹针疗法是薄智云教授在治疗消化、内分泌、心脑血管方面所采用的一种新型针灸方法。治疗后出现的各种骨关节疾病,效果良好。本文采用传统的吞咽功能康复训练与腹针治疗的综合疗法来探讨吞咽功能障碍的临床效果。下面是关于这件事的报导。

1对象与方法

1.1研究对象

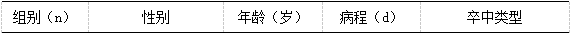

选取我院2020年8月-2021年8月间共56例脑卒中后吞咽功能障碍病人,以随机数字表法将其分成对照组和观察组,各28例。两组的数据在基线数据上没有显著性差异(P>0.05),两者之间存在着可比性。请参阅表1。

表1两组基本资料比较[n、(%)]

1.2方法

1.2.1基本方法

两组患者按照《中国脑血管病临床管理指南》进行了正常的治疗,包括血压、血脂、血糖、营养脑神经、促进脑血循环等。

1.2.2吞咽康复训练的临床应用

对照组采用吞咽康复训练,包括发声、进食姿势调整、舌肌功能锻炼、咽反射训练,唇舌运动训练,味觉训练,冷热刺激训练;应用增稠剂改变食物特征,门德尔松吞咽手法训练、球囊扩张技术等吞咽器官运动训练。1小时/次,1次/天,每周训练6天,坚持4周。

1.2.3腹针辽法

观察组病人在吞咽康复训练治疗基础上加用腹针联合治疗。病人每天做吞咽康复训练,方法同对照组。腹针治疗方法:取病人的关元、气海、中脘、下脘、建里穴位和双侧的滑肉门、上风湿点、外陵穴位。让病人采取仰卧位,按要求对以上穴位进行消毒,使用0.25毫米*25毫米的一次性毫针,直接扎入各穴位中,入针20-30 mm,再加捻转手法15秒,留针30分钟,针刺1次/天,一周扎6天,坚持扎4周。

1.3.评估有效性

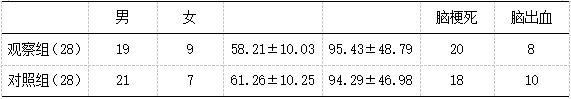

治愈:吞咽功能恢复到正常;显效:症状明显的改善;有效:症状得到一定程度的改善;无效:没有改善。总有效率=(治愈例数+显效例数+有效例数)/总治疗人数×100%.

1.4 统计学方法

应用SPSS25.0统计软件进行数据分析。计数资料用例数(百分率)[n(%)]表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

治疗后,观察组的总有效率96.43%显著高于对照组的67.86%,两组差异有统计学的意义(P<0.05)。见表2。

表2两组临床疗效比较[n( %) ]

3讨论

3讨论

中医学认为,脑卒中后的吞咽功能障碍可分为“类噎膈”、“喑痱”、“中风”等。目前,针灸是脑卒中后吞咽功能障碍的一种有效的治疗方法。“舌三针”、“项针”、“醒脑开窍针法”是治疗中风后吞咽功能障碍的主要手段,多以舌咽为核心,注重局部刺激。虽然这种针灸疗法在治疗吞咽功能方面效果明显,但并没有在中医的整体上发生平衡。此外,在舌咽周围穴位的针灸操作中,存在着一定的困难与危险,需要医生的技术超高。而腹针是一种全新的针灸疗法,其理论研究已有较为成熟和独到的。由于针灸的位置都在腹部,所以操作简单,病人耐受力强,针灸的危险性低。本次研究结果表明,在接受过治疗后,观察组患者总的治疗效果明显优于对照组。这与腹部针遵循整体思维的治疗理念相一致,并不是单纯的吞咽功能区域,而是全面改善病人的吞咽情况。

综上,腹针结合传统的吞咽康复训练是治疗脑卒中后吞咽功能障碍的有效方法,但样本数量不足,无法比较腹针与其它方法的疗效;“舌三针”、“项针”、“醒脑针”等在临床上的应用效果尚需大量的随机对照实验来证实。