中老年眩晕的临床发病率较高,患者多由于前庭功能失代偿引发眩晕症状,患者由于眩晕影响其日常生活、工作,甚至造成意外事故,威胁患者的生命安全。临床传统治疗方案以药物为主,通过药物减轻眩晕症状,帮助患者恢复正常的生活节奏。但效果相对缓慢,且用药期间存在一定的不适感。为加强患者眩晕症状的恢复效果,采取个体化前庭康复训练的作用十分明显[1-2]。本文对所选中老年眩晕患者开展个体化前庭康复训练干预,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

我院2024年1月-2024年7月450例中老年眩晕患者,随机分观察组、对照组,225例/组。观察组男123例,女102例,年龄49~87岁,平均年龄(68.13±18.87)岁,病程6~11年,平均病程(8.74±2.26)年。对照组男124例,女101例,年龄51~88岁,平均年龄(69.82±18.18)岁,病程6~12年,平均病程(9.36±2.64)年。患者均签署同意书,无中途离院、死亡情况,患者无无法耐受情况,能够自主配合实验,两组基线资料无显著差异(P>0.05),有可比性。

1.2 方法

对照组利用传统方式治疗,观察组个体化前庭康复训练干预。

对照组:对患者进行甲磺酸倍他司汀片治疗,剂量12mg/次,tid,口服用药,共用药6周。

观察组:采取个体化前庭康复训练,采取个体化前庭康复训练,包括凝视稳定训练、习服训练。凝视稳定训练包括摇头、点头训练。摇头训练需要建立小视靶固定在墙上,叮嘱患者坐位保持在 1 米意外的距离,确保患者的视线能够固定在视靶上后,叮嘱患者沿水平方向左右转动,100 次/向,1-1.5 分钟/组。点头训练则利用相同小视靶进行干预,视线固定在视靶后,将头部沿垂直方向移动,100 次/向,1-1.5 分钟/组,凝视稳定训练每日 5-6 组。如患者病情严重无法做到长时间凝视,可从 30 次/向开始进行训练,并逐步延长患者的训练时间。直至患者可以独自完成凝视训练且并未发现不适,后可利用动态凝视训练等方式进行干预。习服训练则需要根据患者前庭失代偿的原因进行训练,通过针对性刺激的方式进行干预,针对 BPPV 复位残留头晕、头尾变动后不适患者,可利用 Brandt-Daroff 习服方式治疗,叮嘱患者坐在床边或沙发正中间,左侧卧位躺下后,向右转头 45°,并坚持 30 秒以上,后坐起坚持 30 秒。后右卧位躺下,向左转头 45°,坚持 30 秒以上,坐起,直至患者能够适应训练,共训练 6 周。另采取平衡协调康复训练、步态功能康复训练。平衡协调康复训练包括马步云手、马步传球、足跟足尖行走、计时站起行走、脚跟脚尖一线走。

①马步云手。指导患者半蹲形成马步,由右手持视靶后放置在左前方,右手由左至右缓慢的移动,患者的头眼同时跟随移动,直至到达头眼转动极限,将视靶位置不动,但更换为左手持靶,由右至左缓慢移动,直至到达转动极限,以此为1组进行练习,待熟练后站起练习。

②弓步传球。指导患者半蹲形成弓步,并用双手抱住球,需直视球体,将球传递给左手,并由左手将球举过头顶后放下传至右手,右手带球送至小腿部位后,举起传给左手,完成左手上举传球-右手下放传球的动作,并在完成后更换左右手顺序,左右手各完成1次传球为1组,在左右手更换顺序时,需要跟随上下移动弓步,且需要眼睛一直注视球体。

③足跟足尖行走。指导患者通过脚跟行走,行走时间根据患者完成行走步次设置,需完成10次足跟行走为1组。完成后改为足尖行走,足尖行走10次为1组。需指导患者连续完成1组足跟、足尖行走。

④脚跟脚尖一线走。指导患者在行走时,将后迈出的脚跟放在先迈出的脚尖前,使脚跟、脚尖成一条直线,以连续走10步为1组。

步态功能康复训练。日常训练以3-5次为宜,并根据患者的病情康复情况逐步增加至10次,同时可根据患者病情特点选择适当的锻炼项目。

1.3 疗效判定

对比两组治疗总有效率=痊愈+显效/52*100%。痊愈:患者眩晕症状彻底消除;显效:患者眩晕症状明显好转;无效:患者症状未见改善。对比两组不良反应发生率=恶心呕吐+剧烈疼痛+失眠+食欲不振/52*100%。对比两组DHI-P、DHI-E、DHI-F、ABC评分差异。

1.4 统计学分析

录入SPSS27.0软件分析,计数资料用率描述,使用独立样本卡方检验;计量资料用(x̄±s)表示,用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

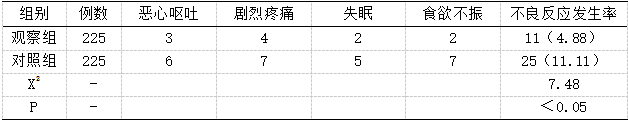

2.1观察组治疗总有效率高于对照组,观察组不良反应发生率低于对照组不(P<0.05),见表1。

表1两组不良反应发生率比较(%)[n(%)]

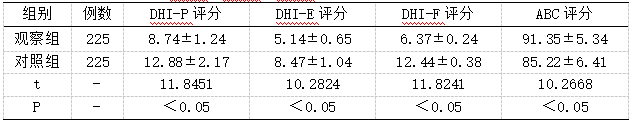

2.2观察组ABC评分高于对照组,DHI-P、DHI-E、DHI-F评分均低于对照组,(P<0.05),见表2。

表2两组DHI-P、DHI-E、DHI-F、ABC评分对比(x̄±s)[n(分)]

3 讨论

中老年眩晕的临床发病率较高,对患者的生命安全、家庭环境均有较大的影响,发病后患者无法维持正常的生活活动功能,甚至无法正常行走,对其日常生活影响较大。个体化前庭康复训练能够从静态、动态等角度进行训练,循序渐进的恢复患者的肢体活动功能,消除运动障碍,同时加强患者生活能力,对改善患者治疗信心,提高其康复质量也有较好的作用,与药物治疗联合干预,则能够明确加强对患者的治疗效果,且在治疗安全性方面的作用显著,患者能够更快的恢复日常活动能力,避免治疗期间由于不良事件引发的意外事故,加强患者的整体生活质量,帮助患者改善治疗效果。

实验表明,对中老年眩晕患者开展药物治疗基础上,加用个体化前庭康复训练干预,能够明确提高患者的治疗效果,避免严重不良反应发生,同时降低患者的残障程度,改善患者的平衡信心,值得临床重视。

参考文献:

[1]李阳阳,常浩.个体化前庭康复训练在外周性急性前庭综合征中的临床疗效研究[J].中国耳鼻咽喉头颈外科,2023,30(11):715-718.

[2]赵淑颖,刘红,武桂花等.前庭康复训练联合Epley耳石复位法治疗良性阵发性位置性眩晕的临床疗效评价[J].临床和实验医学杂志,2023,22(19):2102-2106.