四肢骨折作为创伤外科常见的急症之一,其及时有效的处理对于防止并发症、促进功能恢复至关重要。传统的骨折治疗方法多样,包括保守治疗、内固定术等,但这些方法各有局限,特别是在急救场景下,往往需要更为快速、灵活且对患者损伤影响较小的治疗手段[1]。外固定技术作为一种历史悠久且不断演进的骨折处理方式,近年来在四肢骨折急救中展现出了独特的优势和广阔的应用前景。随着现代医学技术的发展,外固定技术不仅保留了其操作简便、创伤小、便于早期功能锻炼等特点,而且在材料科学、生物力学及微创理念的推动下,已逐渐向更加精准、可靠的治疗方向迈进[2]。诸如临时外固定架、环形外固定器、单臂或多臂外固定系统等新型设备的出现,极大地丰富了外固定技术的应用范围,尤其是在复杂骨折、开放性骨折及多发伤救治中,外固定技术能够迅速稳定骨折端,控制出血,为后续手术创造条件,或直接作为最终治疗手段,减少手术创伤,加速康复进程。然而,尽管外固定技术在四肢骨折急救中的应用日益广泛,其临床效果、并发症发生率及患者满意度等方面的具体表现仍需进一步科学评估与总结[3]。特别是针对不同类型的骨折、不同的患者群体,如何合理选择外固定方式,优化治疗流程,减少并发症,提升治疗效果,是当前临床实践与研究亟待解决的问题。因此,本研究探讨外固定技术在实际应用中的优劣,为临床医生提供更加科学、实用的指导,进而推动四肢骨折急救处理技术的标准化、精细化发展,更好地服务于广大患者。

1资料与方法

1.1一般资料:

本研究纳入了自2022年3月至2023年3月期间,于我进修医院接收治疗的90名四肢骨折急救患者作为研究主体,通过随机分配的方式,均衡地构建了观察组和对照组,每组含45例患者。具体来说,对照组构成包括25名男性与20名女性,年龄跨度从23至58岁,组内平均年龄为(35.13±3.06)岁;观察组则由23名男性和22名女性组成,年龄范围为22至60岁,平均年龄略低,为(34.92±2.91)岁。经过细致的统计分析,两组间在性别比例、年龄分布等基本人口学特征上不存在显著差异(P>0.05),证实了两组在研究开始前的可比性,为后续研究结果的可靠比较奠定了基础。

1.2方法:

对照组采取内固定治疗,具体措施为:根据骨折类型与位置,选择适宜的手术入路,采用钢板、钉棒系统或髓内钉等内固定器材进行骨折复位与固定。手术由经验丰富的骨科医师团队执行,术后根据患者情况给予相应的抗炎、镇痛治疗,并制定个性化的康复计划,包括早期被动活动、逐步过渡到主动功能锻炼,以促进患肢功能恢复[4]。

观察组则采取外固定技术治疗,具体措施包括:针对闭合性或开放性四肢骨折,依据骨折特点选用环形外固定器、单臂或多臂外固定支架等装置。在急救现场或手术室内,通过最小创伤原则进行骨折临时稳定,随后精确调整外固定器以确保骨折断端的良好对位对线。对于污染严重或软组织条件不佳的开放性骨折,优先考虑使用外固定技术以减少二次损伤,同时实施必要的清创处理[5]。术后监控外固定装置的稳定性,定期评估并调整以适应骨折愈合进程,同时指导患者进行逐步的功能锻炼,以促进骨折愈合和功能恢复,减少并发症风险[6]。通过对比两组患者的治疗效果,本研究旨在全面评价外固定技术在四肢骨折急救中的应用价值。

1.3观察指标:

本研究旨在全面评估两组患者在治疗效果、生活质量、不良反应发生率及治疗满意度方面的差异。首先,通过严格的临床指标和特定疗效评价体系,细致对比两组患者治疗前后的病情改善程度,确保涵盖各种反应治疗效果的关键参数。生活质量的比较则深入至生理与心理的多维度,包括但不限于日常生理功能的恢复、心理健康状态的提升、躯体疼痛的缓解,以及社会功能的重建,利用标准化问卷与量表确保评估的全面性和准确性。在不良反应分析上,不仅关注发生率,还细致分类记录了包括畸形、骨不连、延迟愈合及感染在内的具体不良事件,借助医学影像学和临床检查严格界定其严重程度。最后,通过精心设计的满意度调查,从多个层面探究患者对治疗体验的主观感受,包括对治疗效果的认可、医疗服务质量的评价、治疗过程的舒适度及对可能副作用的接受度,以此获得对治疗方案整体满意度的深入了解。综上所述,本研究通过这一系列综合比较,力图全方位揭示两组治疗方法的优劣,为优化治疗决策提供科学依据。

1.4统计学分析:

数据采用SPSS23.0进行分析,计数资料用[n(%)]表示,计量资料用(x̄±s)表示,组间比较行t检验及X2检验,统计学意义用P<0.05表示。

2结果

2.1比较两组患者的治疗效果

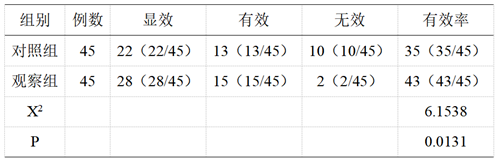

观察组治疗有效率为(43/45)明显高于对照组的(35/45),P<0.05,有统计学意义,见表1。

表1 比较两组患者的治疗效果

2.2比较两组患者的生活质量水平

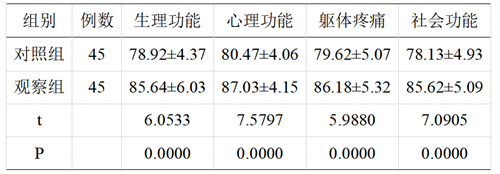

观察组患者的生理功能为85.64±6.03,心理功能为87.03±4.15,躯体疼痛为86.18±5.32,社会功能为85.62±5.09均明显高于对照组的78.92±4.37、80.47±4.06、79.62±5.07、78.13±4.93,P<0.05,有统计学意义,见表2。

表2比较两组患者的生活质量水平

2.3比较两组患者不良反应发生率

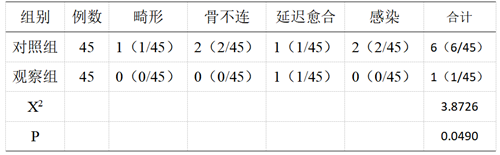

观察组患者仅发生1例延迟愈合,对照组发生畸形1例,骨不连2例,延迟愈合1例,感染2例,共计6例,P<0.05,有统计学意义,见表3。

表3比较两组患者不良反应发生率

2.4比较两组患者治疗满意度

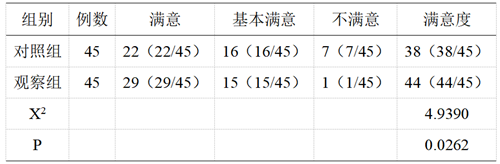

观察组治疗满意度为(44/45)明显高于对照组的(38/45),P<0.05,有统计学意义,见表4。

表4 比较两组患者治疗满意度

3讨论

本研究旨在评估外固定技术在四肢骨折急救中的应用效果,通过对比内外固定两组患者的治疗结果,我们发现外固定技术展现出显著的临床优势。观察组在治疗有效率上显著高于对照组,说明外固定技术在快速稳定骨折、促进早期愈合方面具有更高的效率。外固定技术通过外置的支架或装置直接作用于骨骼表面,无需大切口即可实现骨折的快速稳定,减少了手术创伤和对周围软组织的干扰[7]。这不仅有利于早期控制骨折部位的移位,还允许患者在更短时间内开始进行适当负重和功能锻炼,从而促进血液循环,加快骨折愈合进程。外固定装置可以根据骨折愈合的不同阶段进行调整,适应骨骼生长和形态变化,特别是在儿童骨折、开放性骨折或伴有软组织损伤的情况下,这一特性尤为重要。它可以更好地应对骨折复位后的微调需求,确保骨折断端维持理想对位,促进愈合质量。外固定技术允许骨折部位保持一定的微动,这种生理性的微动刺激有助于促进骨痂形成和骨折愈合,而某些类型的内固定可能会限制这种微动,影响愈合速度和质量[8]。此外,观察组在生理功能、心理功能、躯体疼痛和社会功能这四大生活质量关键领域的评分均显著高于对照组,这一发现不仅有力地证明了外固定技术在直接减少手术创伤和即时物理痛苦方面所具有的明显优势,而且深刻揭示了该技术在保障患者长期福祉方面的广泛影响。在生理功能方面,外固定技术通过减少侵入性操作,加速了患者术后恢复速度,使得患者更早地恢复日常活动能力和自理能力。心理功能上的提升,则凸显了该技术减轻患者对手术恐惧和治疗期间心理负担的效果,有助于维持积极向上的治疗态度,减少抑郁和焦虑情绪的发生。躯体疼痛的明显减轻,不仅直接提高了患者的生活质量,还减少了对止痛药物的依赖,进一步降低了治疗的副作用风险。社会功能的改善,体现在患者能够更快地回归社会角色,无论是参与家庭生活还是社交活动,都显示出外固定技术在促进患者社会融合与功能重建方面的积极作用。

值得注意的是,并发症情况的对比进一步突显了外固定技术的安全性优势。观察组并发症发生率远低于对照组,尤其是显著降低了感染风险,这对于减少治疗周期、避免二次手术及提高患者生活质量具有重要意义。治疗满意度的显著差异同样支持了外固定技术的优越性,高比例的满意反馈不仅关乎技术本身的成效,也间接反映了患者对于治疗过程便捷性、创伤程度及康复体验的认可。

综上所述,本研究结果有力地证明了外固定技术在外伤急救场景下治疗四肢骨折的有效性与安全性,其在促进骨折愈合、维护患者功能状态及提高治疗满意度方面的表现均优于传统的内固定方法。这些发现不仅为临床决策提供了科学依据,也鼓励了外固定技术在四肢骨折急救中的广泛应用。

参考文献:

[1]张金勇,董彬.外固定架治疗创伤骨科四肢骨折的临床疗效研究[J].中文科技期刊数据库(引文版)医药卫生,2023(4):0147-0150.

[2]王安红,陈衍斌,谢瑶瑶.改良型外固定支具在严重创伤性骨折院前急救中的应用[J].中国当代医药,2023,31(7):92-95.

[3]王虎,张玉涛,顾迎东.简易外固定在多发性创伤伴骨折院前急救中的应用[J].中国实用医药,2023,19(5):72-75.

[4]杜辰,丁健.128层螺旋CT三维重建技术在四肢骨折中的应用[J].现代医用影像学,2020,29(7):1226-1228.

[5]王光博,刘淑珍,颜文萍,王建国.钢板螺钉内固定技术在四肢骨创伤骨折治疗中的应用及效果[J].潍坊医学院学报,2023,45(6):445-447.

[6]李贞莉,李会川,宋艳华.负压封闭引流技术联合外固定支架在四肢骨折感染治疗中的应用价值[J].数理医药学杂志,2023,36(5):358-362.

[7]张俊林.外固定技术在四肢骨折急救中的应用效果观察[J].中国科技期刊数据库 医药,2022(6):0151-0154.

[8]陈力全,周伟,陆泰良.外固定技术在四肢骨折急救中的应用效果评价[J].当代医药论丛,2023,21(15):57-60.