引言

脑出血,作为临床常见的急性脑血管病症,以其高发病率、高致残率和高死亡率而备受医学界关注。这一疾病不仅在中老年人群中多发,而且其急性期的病情变化迅速且复杂,给患者的生命安全和神经功能恢复带来了极大的挑战。因此,急性期的护理措施显得尤为关键,它不仅关系到患者的即时救治效果,更对后续的神经功能恢复和整体康复进程有着深远的影响。

在脑出血急性期,患者面临着颅内压升高、脑水肿、再次出血等多重风险,这些病理生理变化直接威胁着患者的生命安全。此时,科学、规范的护理措施能够有效降低这些风险,为患者的后续治疗奠定良好的基础。同时,急性期护理还承担着预防并发症、促进患者舒适度、以及心理支持等多重任务,这些都是神经功能恢复不可或缺的支持因素。

随着现代医学模式的转变,护理不再仅仅是简单的疾病照护,而是更加注重患者的整体康复和生活质量。在这一背景下,探讨脑出血患者急性期的护理措施及其对神经功能恢复的影响,不仅具有重要的理论意义,更对指导临床实践、优化护理流程、提高患者康复效果具有深远的现实意义。本研究旨在通过系统分析和总结,为脑出血患者的急性期护理提供科学的指导建议,以期促进患者神经功能的最大化恢复,提升其生活质量。

一、研究资料与方法

(一)研究一般资料

选取2022年1月至2023年12月在我院接受治疗的脑出血患者100例,其中男56例,女44例;年龄38~76岁,平均(56.2±8.3)岁。所有患者均经头部CT或MRI检查确诊为脑出血,并排除合并严重心、肝、肾等重要器官功能障碍的患者。将患者随机分为观察组和对照组,每组50例。观察组中,男29例,女21例;年龄39~75岁,平均(55.8±8.1)岁。对照组中,男27例,女23例;年龄38~77岁,平均(56.4±8.5)岁。两组患者在性别、年龄、病情等方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

(二)研究方法

对照组患者接受常规护理,包括生命体征监测、基本生活照料等。观察组患者则实施综合护理干预,包括早期康复训练、心理疏导、营养支持等。比较两组患者入院时及出院时的神经功能缺损程度(采用NIHSS评分)及生活自理能力(采用ADL评分)。

(三)研究标准

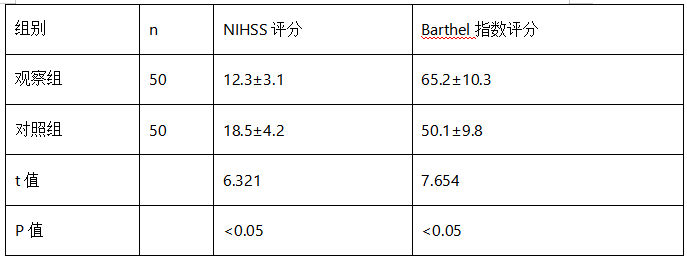

比较两组患者护理后的神经功能缺损程度和日常生活能力。神经功能缺损程度采用卫生研究院卒中量表(NIHSS)评定,得分越低表示神经功能越好;日常生活能力采用Barthel指数评定,得分越高表示日常生活能力越强。

(四)研究计数统计

所得数据通过 SPSS22.0软件包处理。计量资料采用均值±标准差表示,组间比较采用 t检验;计量资料以百分数表示,两组之间的比较用χ2检验。P<0.05为有显著性差异。

二、结果

脑出血,这一由多种因素引发的脑血管破裂出血病症,常常起病急骤,病情凶险。在脑出血的急性期,即发病后的1-2周内,患者病情极为不稳定,存在病情进展甚至死亡的风险。因此,急性期的护理显得尤为重要,不仅关乎患者的生命安全,更对其后续的神经功能恢复有着至关重要的影响[1]。

急性期的护理重点在于稳定患者的病情,降低颅内压,减轻脑水肿,并防止再次出血。这需要护理人员密切监测患者的生命体征,包括体温、脉搏、呼吸和血压等,以便及时发现并处理任何异常情况[2]。同时,保持患者呼吸道的通畅也是关键,必要时需协助排痰,防止因呼吸道阻塞而加重病情。

在急性期,患者往往需要卧床休息,这就增加了发生褥疮和吸入性肺炎的风险。因此,护理人员还需定期帮助患者翻身、拍背,以减少这些并发症的发生[3]。此外,营养支持在急性期同样重要,患者需摄入足够的蛋白质、热量和维生素,以维持身体的正常功能并促进恢复。

表1:两组患者护理后的神经功能缺损程度和日常生活能力比较

三、研究分析

除了上述基础护理,急性期的心理护理也不容忽视。脑出血患者往往因病情突然、严重而产生恐惧、焦虑等情绪。护理人员应给予患者足够的关心和安慰,解释病情和治疗方案,以减轻其心理负担,增强战胜疾病的信心。

而神经功能恢复是脑出血患者康复过程中的核心目标。急性期护理得当,可以为神经功能的恢复创造有利条件。例如,通过降低颅内压和减轻脑水肿,可以减少对脑组织的压迫和损伤,从而有利于神经细胞的修复和再生。同时,早期的康复训练和刺激也有助于促进神经通路的重建和功能恢复。

在急性期过后,根据患者的具体情况,可以逐步开展针对性的康复训练,包括运动疗法、语言疗法等,以进一步促进神经功能的恢复。这些康复措施的实施,需要护理人员与康复师紧密合作,根据患者的恢复情况不断调整治疗方案。

四、结论

总的来说,脑出血患者的急性期护理是一项复杂而细致的工作,它要求护理人员具备丰富的专业知识和敏锐的观察力。通过科学、规范的护理措施,我们不仅可以稳定患者的病情,降低并发症的发生,还能为后续的神经功能恢复奠定坚实的基础。因此,我们应高度重视脑出血患者的急性期护理,以期达到最佳的康复效果。